| イノベーションを生み出し、未来を創造する会社、サイバーダイン。

その画期的な発想の源はどこにあり、高度に融合された技術はどう実現されているのか。

開拓者たちの思いとそれを育む土壌、そしてサイバーダインの進化の行方を、プロジェクトの現場から探る。 |

|

| |

|

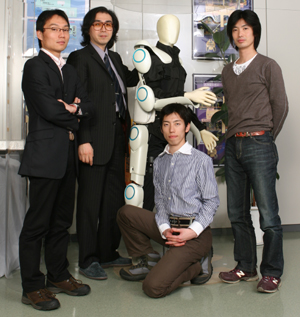

(左から)

田中 博志 氏

1998年、筑波大学3年次に飛び級で博士課程に進学。2002年に博士課程修了後、総合電機メーカー中央研究所に就職した。07年4月、サイバーダインに転職

山海 嘉之 氏

新宮 正弘 氏

2007年に筑波大学大学院博士前期過程修了。博士(工学)。博士後期過程に進学するとともに、サイバーダインのメンバーとして活躍中

河本 浩明 氏

2004年に筑波大学大学院博士課程修了。博士(工学)。サイバーダイン設立時から参加し、活躍中。日本ロボット学会論文賞受賞 |

|

全身型にバージョンアップし

さらに小型化・軽量化を実現

人間の意思を反映し、人と一体となって動くサイボーグ型ロボット。1998年にHAL1号機が発表され、ロボット=機械という固定観念を打ち破る斬新な発想は、国内外の注目を集めた。以来改良を重ね、いよいよ量産化も目前に迫っている。現在の最新版は、2005年の愛知万博「愛・地球博」に登場した5号機だが、「これは本当に大変でした」と開発メンバーは口をそろえる。

ここに、開発現場の様子が窺えるエピソードがある。

山海研究室では、1、3、5の奇数号機は山海氏中心に大幅なバージョンアップを行い、2、4の偶数号機は学生主導で開発を進めている。「愛・地球博」への出展が決まったのは3号機の時代。万博でのデモンストレーションに向けて4号機の開発が加速するなか、山海氏は1人こっそりと5号機の開発に着手していた。

「悲しい性で、自分でも動きたくなりまして(笑)。ところが、届いた部材が皆に見つかってしまったんです。仕方なく白状すると、そんな効率の悪いことはやめましょうと言われ、4・5号機の開発を一緒に進めることになりました」(山海氏)

5号機と旧バージョンとのもっとも大きな違いは、下半身だけのものから全身一体型となった点だ。開発に携わった河本浩明氏は、当時の思いをこう振り返る。

「いままでになかったものなので、すごいぞと思いました。ただし上半身も着けるとなると、機構そのものから見直さないといけない。全体を軽量化しなければ重くて身に着けられないし、とにかくすべてをダウンサイジングする必要がある。課題は山積でした」

軽量化・スリム化を図るためには、制御ユニットも小型化しなくてはいけない。作業は担当ごとに分業していくが、作った回路を持ち寄っては、配置にあたって「もう少しスペースがほしい」「いや、もっと小さくできないのか」などと場所の取り合いになることもあったという。

日常生活のなかで簡単に使えるものにするために、デザインにもこだわった。同じく開発メンバーの新宮正弘氏の話。

「普通に身に着けてもらうためには、見た目も重要です。格好悪いものをあえて身に着けたいと思う人はいません。そこを考慮し、5号機はかなりすっきりしたフォルムで、洗練されたデザインに変更しました」

ワクワクする気持ちが新しい分野を開拓していく

5号機の開発では、万博前のプレ発表が急に決まり、納期が1カ月前倒しになるというアクシデントもあった。

「追い込みの時期は皆ほとんど泊まり込み状態で、手が足りないときは他の研究室から知識のある学生を引っ張ってきて、手伝ってもらいました」(新宮氏)

万博期間中は、1日7回のデモンストレーションを実施。ここで不具合が生じては元も子もない。毎朝7時に集合してメンテナンスを行い、終了後は片づけと翌日の準備を済ませ、夕食にありつけるのは日付の変わる頃。その裏では、次に向けての開発も進んでいたという。まさに消耗戦の様相だが、苦労の甲斐あり、インパクトは絶大だった。

「全身型になったことで、さまざまな分野に適用できることをダイレクトに世の中に伝えられた。実際、介護の現場をはじめ建築現場の方からもコンタクトをいただくなど、いろいろな方から問い合わせがありました」(河本氏)

注目度が高まった分、メンバーはさらに多忙を極めるようになったが、その口調はどこか楽しそうでもある。いや、実際に楽しいのだ。子どもの頃、時間を忘れて遊びに熱中したあの感覚。「好きで好きでたまらないとき、人間は信じられないような大きな力を出せる」(山海氏)からだ。

トレンドを読んでヒットを狙うのではない。どんなふうに人の役に立ちたいのか、どんな社会であるべきか、本気で信じられる理想に向かっているから、未開拓分野を開拓しながら一途に走ることができる。

「自分の時間を削って残業しているとか、そういう感覚自体がわからない。とにかく完成させたい、完成したらもっとより良いものにしていきたい。だから、頑張っているだけなんです」(河本氏)

「海外でのデモなどあちこち出向くなかで、自分たちが世界最先端のものを作っていることを実感できる。ワクワクしながら挑戦できることが大きな喜びです」(新宮氏)

HALの進化も、会社の展開も無限に広がっている

一般的な産学の役割分担としては、大学は研究を行い、企業はビジネスを担うといったところだろう。しかし大学発ベンチャーの魅力は、研究とビジネスが有機的にからみあいながら、真の意味で産学連携を実現している点にある。

HALの開発においても、機械・電気分野はもちろん、人間の身体から、社会とロボットとの関係、法律的な位置づけ、ユニーバーサルデザインのあり方など多種多様な領域がからんでくるが、あらゆる専門家が大学には集まっている。

「気になるテーマのセミナーに参加したり、専門の教授に直接聞きに行ったり。僕はもともと運動が好きで、人間の動きに興味があり、いまは毎週バレエの授業を受けています。なぜ倒れてしまうのか先生に教わると、人体の制御システムが体感できる。これはロボットに使えるなぁ、などと感心するわけです(笑)」(河本氏)

一方で、机上の空論ではないエンドユーザーの生の声を、現場で直接聞くことにより、新たな研究課題を発見することもある。

「やはり一番勉強になるのは、エンドユーザーの方とお話しさせていただくこと。デモンストレーションの席で『こんなことはできないの?』と聞かれた内容が実は盲点だったりする。逆に、実際に脚の不自由な方にHALを装着してもらって、足が動いた瞬間の喜びの表情を見たときなどは、本当にやっててよかったと思います。そして、よし、もっと良くしていくぞと」(新宮氏)

学術の宝庫から多彩な知見を得て、その成果を社会に還元する。現実世界での課題を、新たな研究テーマとしてさらに掘り下げる。その循環のなかで、「基本的な学ぶ力さえ持っていれば、新しい分野をどんどん開拓していける」(山海氏)という環境がここにはある。

実用化の始まったHALだが、皆まだまだ満足していない。「改良するというより、常に進化させていきたい」と山海氏。今後HALはさらに変わっていくだろうし、まったく違う新しいものが生まれてくる可能性もある。開拓者たちが目指す未来は、無数に開かれている。 |

|

|

|