横河デジタル株式会社【東証プライム市場上場横河電機グループ】のインタビュー

姉妹媒体『エンジニアtype』に掲載中の横河デジタル株式会社【東証プライム市場上場横河電機グループ】のインタビュー記事を転載しています。

企業のカルチャーや働く社員のイメージを知るためにご活用ください。

なお、募集職種とは異なる職種やテーマのインタビュー記事が掲載されている可能性もございますので、ご了承ください。

- インタビュー

AIを「便利な道具」と思う限り、日本に勝機はない。AI研究者・鹿子木宏明が語る“ズレたAIファースト”の正体

生成AIの導入が一気に進み、「とりあえずAIは導入した」という会社が溢れた2025年。しかし、横河デジタル代表であり、AI研究者の鹿子木 宏明さんは、そうした状況を「部分的な効率化にとどまっている企業がほとんど」と冷静に見ている。

競合に遅れまいという焦りから、いつの間にか「AIを入れること」自体が目的になってはいないか。その先にあるのは、わずかな効率化と、いつか必ず訪れる成長の天井だ。

今のAI導入の何がズレているのか。GoogleやAmazonが目指す「次元の違う戦略」とは。

日本企業が「道具使い」から脱却し、真のAIファーストへと突き抜けるための、極めて本質的な生存戦略を聞いた。

横河デジタル株式会社

代表取締役 社長

鹿子木 宏明さん

1996年4月にマイクロソフト入社。機械学習アプリケーションの開発等に携わる。2007年10月横河電機入社。プラントを含む製造現場へのAIの開発、適用、製品化等を手掛ける。強化学習(アルゴリズム FKDPP)の開発者の一人。横河電機IAプロダクト&サービス事業本部インフォメーションテクノロジーセンター長を経てF22年7月より横河デジタル株式会社代表取締役社長。理学博士。著書『プラスサムゲーム』、『「強いAI」によるAIファーストの実現』(ディスカヴァー・トゥエンティワン)、『AGI, the Brain and Manufacturing』(SOUNDS GOOD COMPANY Ltd.)

目次

日本の「AIファースト」は何が間違っているのか

――多くの日本企業が陥っている「AIファーストに対する誤解」とはなんでしょうか。

日本企業の多くは、「AIファースト」と言いながら、既存の業務プロセスを維持したまま、単にAIを導入しようとしている点が決定的にズレています。

本来のAIファースト企業とは、AIを「便利な道具」として使う企業のことではありません。AIが最大限に力を発揮できるように、企業のオペレーションやビジネスモデルそのものを根本からトランスフォームさせた企業のことを指すのです。

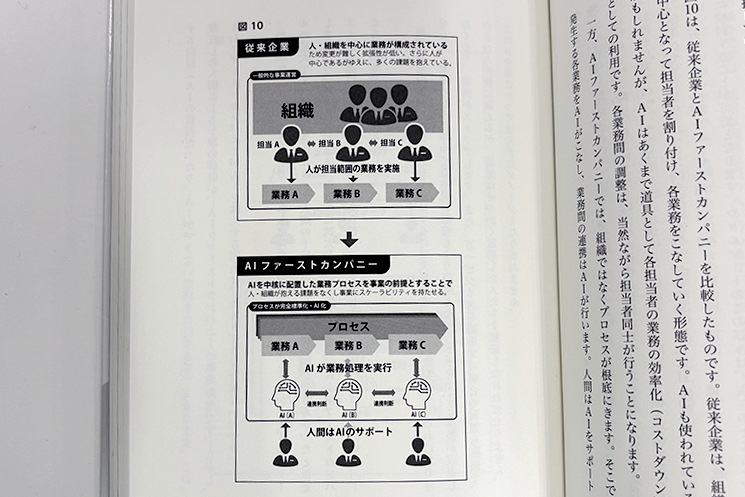

分かりやすい図をお見せしましょう。

鹿子木さんの著書『「強いAI」による AIファーストの実現』(ディスカヴァー・トゥエンティワン)より

従来型の企業は「組織」が中心にあり、人間が業務をこなし、AIはあくまで個人の業務を効率化するための「道具」として使われます。しかし、本当のAIファースト企業では「プロセス」が根底にあり、AIが業務の遂行と連携を中心的に担います。人間はAIをサポートする役割に回り、徹底して人間による干渉を排除した状態を目指すのです。

――AIを「道具」として捉えることの、何が問題なのでしょうか。

「道具」として捉えると、どうしても「コスト削減」や「投資対効果(ROI)」ばかりに目が向いてしまうからです。

今の日本企業のAI導入は、まるでトンカチを手に入れた瞬間に「このトンカチで解決できる問題(釘)はどこだろう」と家中を探し回っている状態に似ています。すると、本来はネジで留めるべき場所まで無理やりトンカチで叩いてしまい、かえって歪みが生じてしまう。

本来やるべきことは、道具自慢をすることではありません。「ここさえ解決できれば会社はもっと良くなる」という核心的な経営課題をまず特定し、その上で「どこまでならAIに任せられるのか」を冷徹に見極めることです。

農作業に例えるなら、「この鍬(AI)を買えば、どれくらい作業が早くなるか?」と計算し、コストに見合わなければ導入を見送る。これが典型的な発想です。

しかし、GoogleやAmazonのような本来のAIファースト企業が目指しているのは、単なる道具のアップグレードではありません。彼らが目指しているのは「ビジネススケールの空前の拡大」という、まったく別の次元の戦略なのです。

――具体的にどういうことですか。

人間が介在しないプロセスを作り上げることで、「サーバーをコピーするだけ」でビジネスを拡大できる状態にすることです。

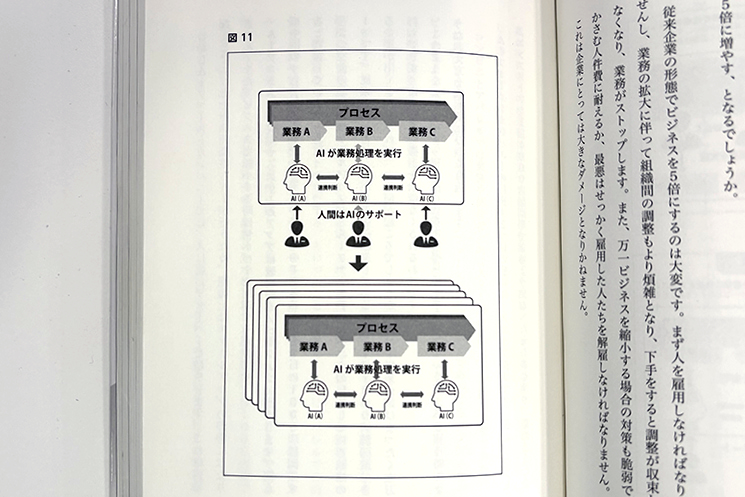

これも図で見てみましょう。

鹿子木さんの著書『「強いAI」による AIファーストの実現』(ディスカヴァー・トゥエンティワン)より

従来の企業構造では、ビジネスを5倍にしようとすれば、人を5倍雇い、組織間の調整も5倍複雑になり、限界が来ます。しかし、AIファーストの仕組みができあがれば、「人の雇用」をせずとも「サーバーの増設」だけでビジネスを5倍にすることが可能になる。上図のように業務プロセスを5個コピーすればいい、というわけです。

例えば、海外のあるコンビニエンスストアの企業が「1日に1,000店舗のコンビニを開業する」と宣言したような破壊的なスピード感は、人間中心のオペレーションでは絶対に実現できません。

――なるほど。効率化の先にある「成長の爆発力」が違うのですね。

その通りです。さらに言えば、「ビジネススコープ(事業領域)の拡張」も容易になります。

例えば、コンビニ事業からアパレル事業へ進出する場合、人間中心の企業なら従業員のマインドセットを変えるのに膨大な時間がかかります。しかし、AIファースト企業なら、AIにアパレルの在庫管理や商習慣を再学習させるだけで済みます。

AI導入で「トンカチで解決できる問題を探す」のではなく、「AIをトレーニングすればするほど、売上や利益が上がっていく仕組み」を意図的に作り上げること。これこそが、AIファーストがもたらす戦略的価値です。

電卓で終わるか、Excelとして駆使するか

――お話を伺っていると、日本企業の多くはまだ「効率化」のフェーズで足踏みしているように見えます。

そうですね。この状況は、かつて「電卓」が登場した時に非常によく似ています。そろばんから電卓になり計算は早くなりましたが、それだけでは事業構造は変わりません。効率化には必ず「天井」があり、一通り行き渡れば成長は止まります。

――では、成功する企業は何が違うのですか。

ヒントは「Excel」です。電卓が単なる計算道具だったのに対し、Excelは部署横断の連携や自動化を可能にし、業務フローそのものを再設計(トランスフォーム)させました。

AIも同じです。調べ物や文書作成という電卓的な使い方で終わるか、Excelのように業務プロセスを組み替える前提で導入するか。この差が、将来の成長の爆発力の差になります。

そしてその最終段階こそが、意思決定の自律化です。どこまでをAIに任せ、どこを人間が担うのか。この「関係性の設計」こそが、AI時代の経営の本丸なのです。

AIが人間を常識の外側へ連れ出す

――AIに「意思決定」を任せることで、どのような可能性が広がるのか教えてください。

AIが導き出す答えは、人間の能力をさらなる高みへと押し上げる可能性を秘めています。

象徴的な例が、2016年に世界を驚かせた囲碁AI『AlphaGo』と、世界トップ棋士・李世乭(イ・セドル)九段の対局です。AIが勝利した事実以上に衝撃的だったのは、第2局で放たれた「Move 37」と呼ばれる一手でした。

当時の常識では「悪手」と判断されるような手で、多くのプロ棋士が「バグではないか」と疑うほどでした。しかしそれは、人間には到達し得ないほど深い読みと計算に基づいた戦略的な意味を持つ「神の一手」だったのです。

李世乭九段は、この神の一手に感化され、その後の対局でさらなる進化を遂げ、世界戦で連勝を重ねました。

AIが常識の枠を壊したことで、人間側の創造性やモチベーションがむしろ引き出されたわけです。

ビジネスでも同じことが言えます。AIが出す最適解は、しばしば私たちの直感や常識、慣習と相反します。そのとき、「あり得ない」と切り捨てるのではなく、AIの論理を飲み込んだ上で、さらにその一歩先を自らの責任で踏み出す。

この常識を超えた決断こそが、これからの人間にしか担えない領域になるはずです。

AIの「ありえないレシピ」にGoを出せる人材とは?

――人間には理解しきれないAIの最適解を、現場はどう扱うべきでしょうか。

Move 37のような提案がビジネスで出されたとき、必ず立ちはだかるのが「説明責任」の壁です。どれほど優れた判断でも、常識外れであるがゆえに組織が拒絶してしまう。かといって、AIを無条件に信じ切るのもまた盲信であり危険です。

だからこそ、AIの最適解を冷徹に評価し、自らの責任で「実行」へと転換できる存在が必要になります。その役割を担うのが、「匠(たくみ)」です。

――ここでいう「匠」とは、どのような人を指すのでしょうか。

数値化できない現場の空気感や、ルールだけでは答えが出ない局面で「決めきれる人」です。

例えば、「納期を優先して品質工数を削るか、納期を遅らせてでも品質を死守するか」、あるいは「短期的な売上を追って過剰な在庫を抱えるのか、機会損失を覚悟してキャッシュフローを守るのか」といった、どちらを立てても角が立つ「日々生じるトレードオフ」。

これに対し、データだけでなく文脈や将来のリスクまでを洞察し、自ら責任を持って腹をくくる。この「判断の重み」を背負える人こそが、匠の本質的な姿です。

――AIの最適解と匠の経験がぶつかったとき、どう振る舞うべきでしょうか。

以前、AIにビールのレシピを考案させた際、象徴的な出来事がありました。熟練の職人たちにそのレシピを見せると、「こんな配合、理論上は酵母が全滅する。ありえない」と総ツッコミが入ったんです(笑)

普通なら、ここでAIを切り捨てて終わりでしょう。しかし、本物の匠たちは違いました。「常識では無理だが、もし実現できればこれまでにない製造方法が編み出せる」「一度信じてやってみよう」と、挑戦を選んだのです。

実際に仕込んでみると、酵母が死滅するどころか、味も品質も十分なビールができあがったのです。

ここで称賛すべきことは、AIの正しさではありません。自分の経験上は「失敗する」と確信していることに対し、進化のチャンスを見極め、Goサインを出す。信じ切るという決断を下した匠の覚悟です。

常識を盾にAIを却下する「道具使い」で終わるか、常識を超えた先に進化を見出す「匠」になれるか。この差は、AI時代の企業格差にもつながります。

説明できないAIを社会に組み込むには

――AIの意思決定については、「AIがなぜその答えを出したのか」を説明する責任も求められます。どのように対処していけばよいでしょうか。

有用なAIであればあるほど、その中身はブラックボックスです。人間がロジックを完全に説明することは難しくなります。

LLMにしても、なぜこれほど高度な応答ができるのか、その数学的なプロセスを厳密に解明できている人はいません。

重要なのは、この「説明しきれないもの」を拒絶するのではなく、「説明できなくても、安全に社会実装できる構造」へと発想を切り替えることです。そのためには、どこまでのリスクなら許容できるかという境界線をあらかじめ引き、それを前提としたガバナンス体制を設計するほかありません。

――御社では、その「説明しきれないリスク」をどうコントロールしているのでしょうか。

当社が石油化学工場などで展開しているプラント制御用AIは、一歩間違えれば重大な事故に直結します。当然、説明責任は極めて重い。

そこで私たちは、AI単体の正解率に頼るのではなく、運転の監視・制御システムである「CENTUM(センタム)」と組み合わせた多重のガバナンスを敷いています。

具体的には、物理的な安全弁を複数設けることで、AIが万が一誤った判断をしても、システム全体として「異常が起きた瞬間にどこかが確実に止める」構造にしています。

AIは決して完璧ではありません。だからこそ、どの業界においても、AIがミスをしても事業全体を破綻させない「安全弁としてのプロセス」を組み込んでおくことが不可欠です。この「失敗を制御する設計」こそが、これからのエンジニアや経営者に求められる真の腕の見せどころになるでしょう。

最後までやり抜く人がAI時代に強い理由

――日本企業のAI時代の勝ち筋はどこにあるとお考えですか。

AIを単なる「コスト削減の道具」として使っている限り、その手法はいずれ他社に模倣され、資本力や人件費で勝る国との消耗戦に巻き込まれてしまいます。

一方で、日本には独自の強みがあります。海外企業に比べて雇用の流動性が抑えられてきたからこそ、組織の中に深い知見を持つ「匠」を長期的に育成できる土壌があるのです。

――やはり、社内で「匠」を育てることが鍵になると。

その通りです。ただし、ここで注意すべきは、匠とは対極の存在である「チェリーピッカー」の台頭です。チェリーピッカーは、複数のプロジェクトを渡り歩くので知識の幅こそ広いものの、不都合な真実が見え始めたり、責任問題が生じそうになったりした途端、美味しいところだけをつまんで次の場所へ去ってしまう傾向があります。

こうした「泥臭い終盤戦」から逃げ続けてきた人は、知識はあっても、土壇場での「判断の重み」を知りません。

――器用に立ち回る人の方が評価されやすい風潮もありますね。

しかし、AI時代に最後にものをいうのは、「最後までやり切った経験」です。

プロジェクトの幕引きまで、あるいは事業を畳むような苦しい役回りまで責任を持って向き合った経験があるからこそ、本質的なリスクを嗅ぎ取る力が養われ、AIの提案に対しても「これは賭ける価値がある」「これは止めるべきだ」という確固たる判断の土台ができるのです。

この「やり切る経験」は、必ずしも華々しいものである必要はありません。仕事以外の活動や趣味でもいい。面倒な現実から目をそらさず、完遂させたという手触りこそが、AIという巨大な力を乗りこなすための重しになります。

AIを使いこなす匠になれるかどうか。それは、どれだけ多くの責任を背負い、どれだけ最期まで現場に立ち続けてきたか。その経験の純度に、かかっているのだと思います。

>>>横河デジタルの中途採用情報はこちら

文/福永太郎 撮影/桑原美樹 編集/玉城智子(編集部)