紳士服販売チェーン・AOKIの横浜港北総本店。その店内で最もハイランクなスーツが並ぶエリアで、来店客と楽しげに談笑している男性がいる。目尻は優しげに下がり、その口元からは、笑顔とともに白い歯がこぼれる。まるで旧来の友人と話しているような雰囲気さえある。

その男性とは同店の総店長を務める町田豊隆氏だ。売り場に出て接客している町田氏だが、実は株式会社AOKIの常務執行役員という重職に就いている。さらに驚くことに、彼は役員ながら年間8000着のスーツを売り、約2億円の売上を叩き出しているという。

毎月数字に追われるプレッシャー。年々重くなる肉体的疲労。果たして自分は営業という仕事をいつまで続けられるのか。その質問に明確な答えを持てる人はどれくらいいるのだろう。それどころか、言わば現場仕事とも言える営業を、一生の仕事とすることに抵抗を感じる者も少なくない。営業をステップに、別のセクションへ異動したり、ある程度仕事を覚えたらマネジメントへ移るというのが、昨今の標準的なキャリアパスのようにも見える。

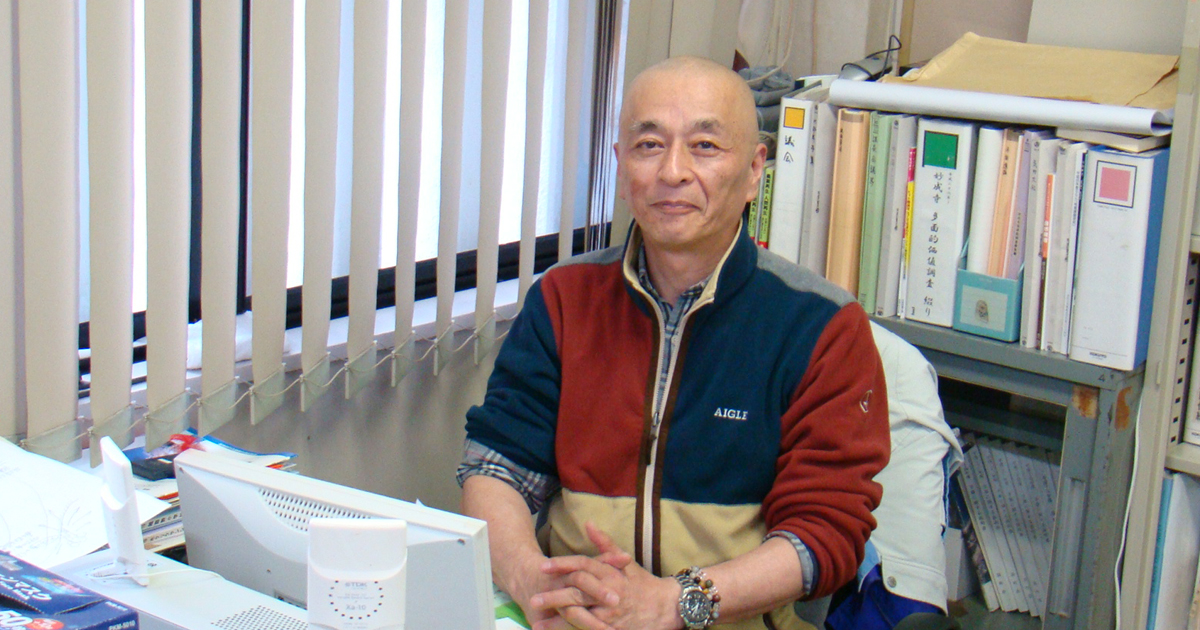

現在66歳、役員でもある町田氏は、なぜ44年間、現場でスーツを売り続けてきたのか。その生き様から、営業のプロとは何か、そのひとつの答えが見えてくる。

株式会社AOKI

常務執行役員 横浜港北総本店総店長

町田豊隆/まちだ・とよたか

1950年、長野県生まれ。大東文化大学卒業後、72年にアオキ(現・株式会社AOKIホールディングス)に入社。各地で店長を務めた後、86年、旗艦店である横浜港北総本店総店長に就任。30年以上、同社のトップセールスマンとして活躍している

町田氏がAOKIに入社したのは1972年のこと。今や全国560店舗以上を展開するAOKIだが、当時の店舗数は長野県内に3店舗のみ。どこにでもある普通の地元の洋品店だった。しかし、創業者・青木擴憲の志は高かった。必ずAOKIを上場企業にしてみせる。まだ街の洋品店だった時代から、そう社員の前で高らかに宣言した。若き町田氏も、その見果てぬ夢に鼓舞された。昼は身骨を砕いて働き、夜は酒場で仕事仲間と語り明かした。そんな日々の中で、町田氏はめきめき頭角を現し、初の県外進出となった金沢地区で店長に抜擢。以降、切り込み隊長として、次々と初出店エリアの開拓を任されるようになった。

「当時は半年ごとに新しいお店がオープンしていてね。軌道に乗ったら若い人間に任せて次のエリアに、という戦い方をしていました。休む暇なんてなかったですけど、ちっとも苦じゃなかった。ただもう仕事が面白くて仕方なかったんですよ」

そして1980年、30歳で働き盛りの町田氏は、同社初の関東進出となる神奈川・海老名店の店長に着任。さらに1986年には、首都圏最大級の売場面積を誇る横浜港北総本店がオープン。総店長として営業の指揮を執った。

「役員に就いたのは1992年、42歳の時でした。そこからは役員会議に取締役会議、さらには部門長会議と、毎日大忙しでした。それでも土日は必ず売り場に出て、スーツを売っていた。現場に出て、お客さまと接することこそが自分の仕事だと思っていましたから」

それが44年間、スーツを売り続けた男の生き様である。還暦を過ぎ、大ベテランとなった今もその姿勢は変わらない。これまでの個人総売上額は、約90億円。横浜港北総本店がオープンして30年、今なお他の追随を許さないトップセールスマンとして、第一線で活躍している。

「私なんて全然大したことはやっていませんから」と町田氏は恥ずかしそうに手を振る。その物腰は柔らかく、押しの強い営業マン特有の高圧的なところはまるでない。口癖は「毎日が勝負」。「一着一着の積み重ねでここまで来ました」という言葉に、築き上げてきた信念が伺える。

「コミュニケーションから始まってコミュニケーションで終わるのが、営業マンの鉄則。特に、初めてご来店されたお客さまとはいろんなお話をします。そのときは、あれこれ質問するばかりではなく、自分のことをお話しすることを心掛けています。今だったら『この間、孫が生まれたばかりで』とかね。そうしたら、『うちもこの間……』なんて言いながら、家族構成だとか趣味の話だとかプライベートなことまでお客さまの方から話してくださるんです」

そんな何気ないやりとりでも、町田氏は顧客情報に細かく登録する。そして、次回来店時には以前聞いた話題から切り出すのだという。たった一度、来店しただけの自分との会話をしっかりと覚えてくれている。その特別感が、信頼を生み、「また来たい」という愛着を育てる。

「営業マンにとって大切なことは、お客さまに“会社のファン”になっていただくこと、“ブランドのファン”になっていただくこと、そして“自分のファン”になっていただくことです」

町田氏の顧客数は2000人にものぼる。中にはオープン以来、30年にわたる付き合いの顧客も多い。顧客と共に年齢を重ねる喜びは、営業しか味わえない特権と言えるだろう。

「ありきたりな言葉ですが、お客さまが好きなんですよね。それに、経営も含めて、いろんなことに携わってきましたが、営業ほど奥の深い仕事はありません。もっとこんなふうに対応すればよかったなんて考えだしたらきりがない。44年やってなお反省ばかりです」

その言葉は、まるでベテランアスリートのようだ。肉体的な衰えと向き合いながら、それでも日々丹念に精度を磨く。そんなスポーツ界の“レジェンド”が、昨今、国民に勇気を与えている。

「私も社内から“レジェンド”と呼ばれるようになりたいですね。今でも若い人間に負けたくない気持ちはありますよ。何より昔の自分より、今の自分の方がお客さまの心を読むことに関して上手くなっている自信もある。それでも、まだまだ突きつめていけなきゃいけないところがたくさんあるから、こうして続けているんです」

65歳を過ぎてもなお成長を感じる。それはどんなに刺激的なことだろう。

「それに最近は継続することの大切さを強く感じるようになりました。こうして取材をしていただいたり、講演に呼んでいただけたりするのも、私が愚直に44年間、営業の仕事を続けてきたから。ほんの数年手をつけただけじゃ本質は掴めない。長く継続してこそ見えるものはあると思います」

町田氏は入社以来、慶弔を除き、一度も欠勤がないという。「青木会長からも、若い頃からよく『プロとはそういうものだ』と教えられてきましたから」と謙遜するが、たとえどれだけ健康でも、モチベーションという曖昧なものは、ほんの小さなつまずきで簡単に下がってしまうものだ。町田氏の枯れないモチベーションの秘密は、どこにあるのか。

「それはもうトップが好きだからです。青木擴憲会長も、青木寶久副会長も、まだ名もない洋品店だった時代から、『世の中のためになる会社を作るんだ』と目を輝かせていた。その輝きに惹かれたからこそ、私も今日まで走ってこれたんです。誤解を恐れずに言えば、会長と妻のどちらかを選べと言われたら、私は会長を選ぶでしょうね(笑)。それほど惚れ込める会社に出会えたことが、私の仕事人生のいちばんの幸せです」

今や世論は、「家庭あってこその仕事」という時代だ。高度経済成長期を駆けぬけた企業戦士のこの言葉は、旧時代的に映るのかもしれない。けれど、それだけ誇りに思える会社と出会えた町田氏を羨む気持ちを抱く人も決して少なくはないはずだ。

「だからと言って家庭を疎かにしてきたわけではないですけどね。今でも月に一度は家族揃って外食します。要は仕事も120%、家庭も120%、どちらも全力投球することが大事なのではないかと私は思うのです」

そんな営業界の“レジェンド”には、毎日を新鮮な気持ちで過ごすための、あるルーティーンがある。

「朝起きたら、まず正座をするんです。それから大体15分くらいでしょうか。昨日の反省と今日の意気込みを唱えるんです。30年前から始めたのですが、今でも反省点は必ず出ます。だからこそ、毎日が昨日とは違う新しい1日になるんです」

その勤勉実直なる姿勢が、不屈の営業魂を鍛え上げた。目標は生涯売上100億円。衰え知らずの“レジェンド”の夢が叶う日は、決して遠くないはずだ。

>>転職したら年収はどのくらい上がる?「転職力診断テスト」を受けてみる

>>なりたい自分を目指す!大手人気企業の求人

取材・文/横川良明 撮影/赤松洋太