そのコミカルな演技もさることながら、自虐ネタを織り交ぜつつ笑えてほっこりするツイートでも人気の俳優・佐藤二朗さん。特に愛息子へのツイートは人気が高く、今や20代の間で理想の父親との呼び声も。そんな二朗さんの頼もしくも切ない父親姿が胸を打つのが、2018年6月1日(金)公開の映画『50回目のファーストキス』だ。事故の後遺症で1日経つと新しい記憶がすぐ消えてしまう娘のために、驚きの行動を選んだ父親の愛と葛藤を、時にユーモラスに、時に切なく演じている。

二朗さんと言えば、20代の頃は役者として芽が出ず、サラリーマン生活を送っていたことでも有名。さまざまな苦労を経て夢を掴んだ人生の先輩に、20代のうちに経験すべきことを聞いた。

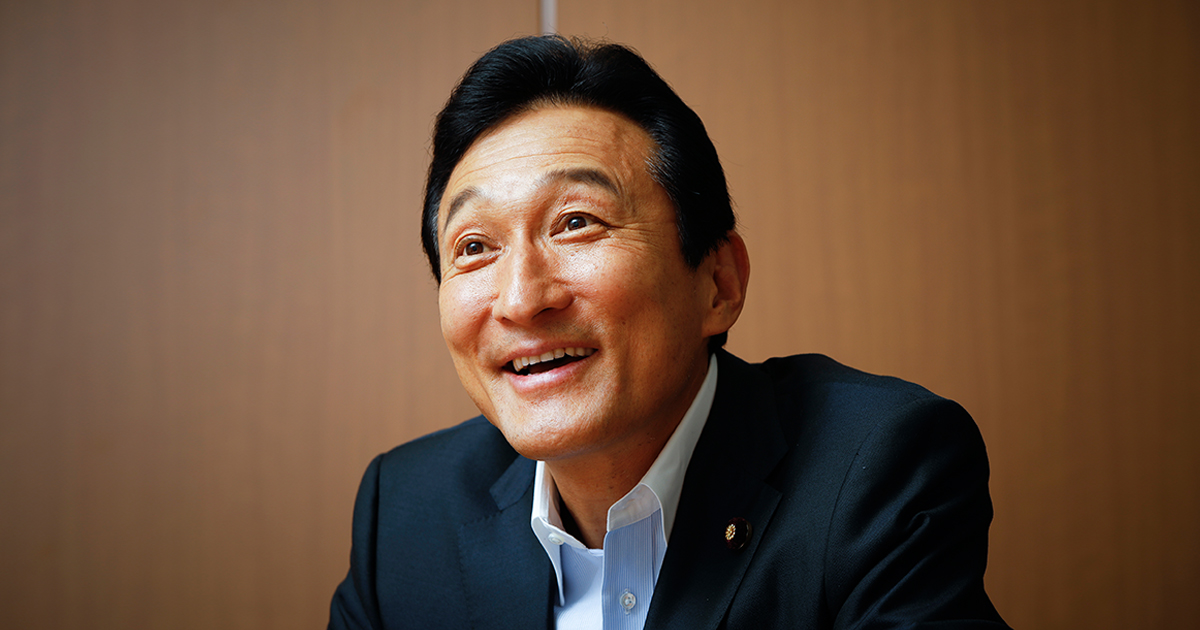

佐藤 二朗(さとう・じろう)

1969年生まれ。96年、演劇ユニット・ちからわざを旗揚げし、全公演で作・出演を務める。多数のドラマ・映画に出演する他、映画『memo』では脚本・監督を務めるなど幅広い才能を発揮。福田雄一監督作品の常連としても知られ、映画『銀魂』『斉木楠雄のΨ難』など出演作多数。待機作に映画『銀魂2(仮)』がある

本作で二朗さんが演じるのは、短期記憶障害を負った瑠衣(長澤まさみ)の父・健太。健太は、娘が短期記憶障害であることに気付かないよう、毎晩本人が寝静まった後に、その日と同じ新聞を新しく用意し、スマホの日付を1日戻すなど、涙ぐましい偽装工作を重ねる。娘を悲しませたくないがためについた優しい嘘。その切実な姿に、観客の胸は苦しさに似た痛みを覚える。

「健太が選んだ行動は、単に結論を先延ばしにしているだけで、賢い選択かどうかはちょっと分からない。でもきっと、賢い/賢くないとか、正しい/正しくないとかじゃないんですよね。健太は、毎日自分の障害のことを知っては涙する娘を見るのが、どうしても耐えられなかった。その気持ちはよく理解できるし、正しいか正しくないかは分からないけど、父親の心理としては責められないというか、しょうがない気がしますね」

そんな瑠衣の前に現れたのが、プレイボーイの大輔(山田孝之)だ。当初、健太は娘の平穏な生活を乱す存在として大輔を敵視するが、その真剣な想いを知るうちに、徐々に態度を軟化させていく。

「ずっと嘘をつき続けることは、精神的にも相当キツかったと思います。演じる僕でさえ、常にいたたまれない気持ちでいっぱいだった。だから、健太は心のどこかでずっと娘の前に白馬の王子さまが現れることを願っていたんじゃないかな。そして、それが大輔だった。親なら誰しも子の幸せを願うもの。娘を幸せにしたい父親っていうことだけを絶対にブレない土台にして、あとは現場で孝之や長澤、太賀たちと一緒に芝居をしながら自然と役に入っていったという感じです」

今や屈指の個性派俳優として各方面に引っ張りだこの二朗さん。だが、20代の頃はなかなか日の目を浴びず、試行錯誤の時間を過ごした。

「20代は暗黒期。もう二度と戻りたくないです(笑)」

そう苦笑する二朗さんの20代は、役者になりたいという理想と、役者で飯が食えるわけがないという現実との葛藤から始まる。大学卒業後、新卒で入社した大手広告代理店はわずか1日で退社。その後、劇団附属の研究所に入所し研鑽を積むも、1年後の入団試験で落選。別の劇団に入るも、こちらも1年で辞めてしまう。

結局、26歳で役者の夢に区切りをつけ、小さな広告代理店で求人広告の営業に取り組むが、演劇への情熱は忘れられず、「趣味としてなら」と仲間とともに演劇ユニット・ちからわざを旗揚げ。「1日14時間くらいは働いていたこともある」という多忙なサラリーマン生活の合間に脚本を書き、稽古場で汗を流した。

「ずっとグズグズしていた20代でした。今こうして振り返ってみたときに、その中で良かったと言えることがあるとすれば、お芝居について諦めなかったことくらい。若かったからいろいろ軸はブレていたけど、根本にあるお芝居がやりたいという想いだけは揺るがなかった。それは良かったんじゃないか、と。まあ、あくまで結果論ですけどね(笑)」

その後、演出家の鈴木裕美に誘われ、自転車キンクリートに入団。サラリーマンを辞め、再びバイトをしながら食いつなぐ日々を送ったが、そこでの演技を見た堤幸彦監督に見出され、ドラマ『ブラック・ジャック』(日本テレビ)に抜擢。これをきっかけに、所属事務所も決定し、活躍のフィールドは一気に広がっていった。

「とは言っても、『ブラック・ジャック』もワンシーンだけの出演。その後もしばらくは課長AとかBとか、名前もない役が続きました」

今日の成功について「運が良かったところもある」と控えめに語るが、同じように“グズグズの暗黒期”を過ごしながらも、そこから抜け出せる人と抜け出せない人がいる。漫然と目の前の仕事に取り組むだけでは、わずかなチャンスを大きな突破口に変えることはできない。二朗さんはなぜ課長Aから「俳優・佐藤二朗でなければできない役」を掴むことができたのだろうか。

「大事なのは、ダメでも良いからチャレンジしてみること、かな。たとえ課長AとかBという役でも、当時の僕はとにかく全力だった。監督から『そんなことやらなくていいから』って撮られなかったこともあったけれど、少しでも観る人の目に留まるように、できることは全部していたと思います」

それを証明づけるエピソードが、2004年に放送されたドラマ『人間の証明』だ。二朗さんが演じたのは、主演の竹野内豊さんをいじめる刑事役。まだ無名というハンデを逆にアドバンテージに変え、妙な節回しを付けるなど、わざと素人のような演技をし、視聴者に「本物の刑事が紛れ込んでいる?」と錯覚させることを狙った。

「それがたった二言や三言しか台詞のない役であっても、どうすれば自分にしかできない芝居ができるか、というのはいつも考えていた。結果、『脇役なのにそんな目立つ芝居はしなくていい』と言われたこともあるけど、中には『こいつ面白いな』と僕の芝居を認めてくれる監督もいました」

『人間の証明』でディレクターを務めた河毛俊作さんも、二朗さんの面白さをいち早く見抜いた一人。クセのある二朗さんの演技にスタッフから疑問の声を上げる中、河毛さんは「好きにやらせろ」と二朗さんの個性を認め、今日のブレイクにつながる後押しをした。

仕事で関わる全ての人から好かれようとしても、結局は無難なところに落ち着いてしまう。この「全員から100点をもらおうとしない姿勢」も、二朗さんが唯一無二の存在になれた所以だろう。

「どうせ三振するなら見逃しよりも全力で空振りした方がいい。打席に立つなら“空振り三振はしても見逃し三振はしない”っていうことは僕から20代の人に伝えられるアドバイスかもしれません」

そんな二朗さんに改めて聞いてみた。今を生きる20代がやっておくべきこと、やらなくていいこととは一体何だろうか、と。

「僕の20代なんてやらなくていいことばっかりやっていたと思いますよ。最初に入った会社を1日で辞めたのも、本来あってはいけないこと。僕を採用したために、他に入りたかった誰かが入れなかったわけですから、そういうことを考えたら、おおっぴらに世間に広める話ではないと思っています」

そう前置きした上で、二朗さんは続けた。

「ただ、全部やらなくていいことだったけど、そのどれもが無駄にはなっていない。そう考えれば、“やらなくていいことはない”というのが僕の答えです。これは自分には合わないからやらないなんて分別は年を取ったらいくらでもできる。だったら若いうちは、人に迷惑をかけないとか当たり前のモラルさえ持っていれば、自分には無理そうと思えることでも何でもやったらいい。20代はやっておくべきことだらけ。逆に言えば、唯一やらなくていいことは“自分の可能性に対してやる前から勝手に分別をつけること”でしょうね」

自他共に認める暗黒期を過ごした二朗さんだからこその金言。肝に銘じて20代を過ごしたい。

取材・文/横川良明 撮影/赤松洋太

>>【年収450万円以上!正社員で働く急募求人】を見る

>>【未経験スタートでも年収600万円以上が見込める求人】を見る