ジェネラリストかスペシャリストか-私たちのキャリア入門第10回

オールマイティに仕事をこなせるジェネラリストと、専門性に特化したスペシャリスト。かつての日本はジェネラリスト主義とされてきましたが、近年ではどちらが良いとも言い切れない時代となりました。これからの社会で私たちが目指すべきもの、それが「プロフェッショナル」として働くということだと私は考えます。今回は、専門性と総合力に着目しつつ、これからの社会を生き抜き、自身のキャリアを構築していく上で必要となるプロフェッショナルというキーワードについて考えていきたいと思います。

ジェネラリスト=上位職種の認識はなぜ生まれた?

そもそも、これまでの日本はなぜジェネラリスト志向だったのでしょうか?その理由の一つは、第一線の仕事を単純化して、若者の頑張りで成果を上げるビジネスモデルが多かったことにあります。新聞社の若手記者が夜討ち朝駆けでニュースを追っているのが、まさにその例ですね。

こうした働き方は、年齢が上がるにつれて体力的につらくなる。よって、長期的なキャリアを築くためにも、人々は管理職への昇進を目指すのです。管理職になって人間力を高めてくることが成長につながるに違いない。そういった認識が現在まで色濃く残り、ジェネラリスト志向を形成していったと考えられます。

欧米のビジネスモデルは、日本とは異なります。例えばシリコンバレーでは、技術者が管理職を目指すことはほぼなく、「管理職になるのは技術者としての限界を向かえてしまった人だ」という程です。優秀な技術者であれば、十分な収入を得ながら一生技術者としてのキャリアを歩むことができます。つまり、管理職とは昇進した先の上位職種ではなく、一つの立場でしかない。もはや職種転換であると考えられているのです。

かつて、日本でもスペシャリストとして働くことに注目が集まり、専門職制度を設ける会社が増えた時期もありました。1970年代後半から80年代にかけてのことです。結論から言うと、無理やり作ったに過ぎない制度となってしまいました。当時の専門職制度とは、専門職として長く働いてきた人に対して、管理職のポストは用意できないものの、専門職としての課長待遇・部長待遇を用意するための制度に過ぎなかったのです。

プロが育つ芽を摘んでしまう日本企業の風潮

そもそも、日本では大学の専攻とは関係なく人材を採用することが大半です。職種によっては多少の考慮はあるものの、海外のように専門分野を学んできた人材を、いきなり年収1000万円、2000万円で採用して重要な仕事を任せるようなことはしません。新卒で一括採用し、同じようなレールの上に乗せることが多いのです。これは、ある意味で良い側面もあります。専攻を問わず最先端の分野に携われるチャンスがあるということですからね。

しかし、上記から推測するに、日本企業は大学の専攻を信用していないことがわかります。さらに言うと、「学び直し」を軽視するという点においても日本は欧米に比べて特殊です。欧米では、一度社会に出てから大学院に行って学び直した場合、そこでの専攻や成績が重視されます。例えばハーバードビジネススクールでMBAを取得したとしたら、それまでの学歴などは関係なく、最終学歴を考慮して重要なポジションに採用される場合も少なくありません。一方日本では、「最初にどこの大学に入学したか」の方が重要視される傾向が根強く残っています。このような理由から、社会に出てから学び直すというインセンティブが働きづらくなっているのです。

専門性を軽視する日本企業

では、人事として活躍するためには心理学や社会心理学を深く学べば安泰なのでしょうか?実のところ、そういうわけでもありません。専門性を持たないジェネラリストと同じように、狭い分野のスペシャリストもキャリアを築くのが難しい現代なのです。そんな中で目指すべきものとは一体何か?その答えこそ、今回のテーマである「プロフェッショナル」です。

プロフェッショナルになるために必要な三つの要素

プロフェッショナルの語源は「プロフェス(profess/神に信仰を告白する)」にあり、これはキリスト教の聖職者を指す言葉だといいます。聖職者は、信者の精神的な苦痛や悩みを解放して良い方に導いていく立場です。似た意味合いを持つ職業を考えてみると、医者や弁護士が挙げられるのではないでしょうか。結果、プロフェッショナルという言葉は医師や会計士を表わすものとして認識され、その後、コンサルタントやカウンセラー、会計士へと広がりを見せて行ったのです。

プロフェッショナルと呼ばれるためには、三つの必要条件があると考えられます。一つ目は、上に挙げた職業を見ればわかるとおり「高度な専門性」。二つ目が、患者やクライアントではどうしたらよいかわからない課題に対して、相手の話を聞き、観察・分析し、解決へと結びつけていく「個別性と難易度の高い課題解決」。そして最後が「高い職業倫理感による自己管理」。医師に処方された薬が正しいものかどうか、患者にはそれを知る術がありませんよね?顧客から信頼される職業だからこそ、正しい倫理観と自己管理が必要であるということです。

プロフェッショナルの反対語はアマチュアであるとされますが、ことキャリアに対して用いるのであれば、違う言葉が適切かと私は考えます。「サラリーマン」こそ、プロフェッショナルの反対語ではないかと思うのです。どんな仕事でも、どんな場所でも、何時であろうとも働く。このようなサラリーマン人材は、企業にとっては好都合でしょう。しかし、自分の専門性に誇りを持ち、会社の利益と同様に顧客の利益のことも考えながら倫理観を持って働けるのがプロフェッショナルという存在です。こう考えてみると、この二つの言葉が相反することがわかりやすいですね。

スペシャリストとプロフェッショナルの違いはどこにある?

最後に、スペシャリストとプロフェッショナルの違いを定義してみましょう。私は、スペシャリストとは「専門性そのものが存在意義」であると考えています。いかに高い専門性を持っているかが重要です。一方、プロフェッショナルは「専門性を使って成果を出す人」。専門性は手段に過ぎず、成果を出すことこそが目的なのです。よって、ビジネスにおけるプロフェッショナルとは、「変革や創造の担い手」として専門性を使える人のことだと思います。

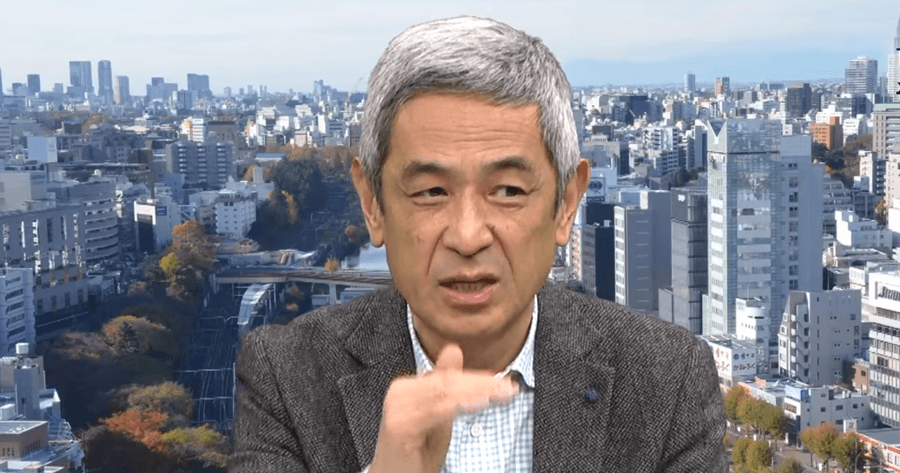

【連載】私たちのキャリア入門

会社任せにしていてもキャリアを築くことができた一昔前とは異なり、「キャリアは自ら切り開いていくものである」という認識が一般的になった現代。変化の激しいこの時代で、いかにして自分らしいキャリアを築いていくかが重要です。

本連載では、キャリア学の権威である慶應義塾大学大学院・特任教授の高橋俊介氏が、20年近く行ってきた調査に基づいた「キャリアを切り開くヒント」を解説します。想定外の事態に直面しても、焦らず、自分らしく働き続けられる力を身につけていきましょう。

企画・撮影協力/ ビジネス・ブレークスルー(BBT)

※このコンテンツは、2016年にtypeメンバーズパークに掲載された動画を新たに記事化したものです。

この記事に興味がある人へのおすすめ

幸せになれる仕事観-私たちのキャリア入門第9回

あなたにとって仕事とは何ですか?20~50代前後のビジネスパーソン約7000名に行った調査によると、人々が大切にしている「仕事観」は大きく3つに分けられるといいます。幸せなキャリアを築くためにはどのような仕事観を形成すべきなのか解説します。

長く活躍し続けるために必要な力-私たちのキャリア入門第11回

変化が激しい社会において、活躍し続けられるプロフェッショナルになるために必要な3つのポイントをサッカー選手に例えて解説します。Jリーグの調査で分かったプロを長く続けるポイント「What構築能力」「伝える力」「巻き込む力」とは何なのでしょう。

.png)