エンジニア同士が交流し、ごはんと悩みをシェアしながら 仕事人生の次の一手を探るためのワークショップ型イベント「キャリアごはん」のイベント情報やイベントレポートを紹介します

及川卓也×えふしん×庄司嘉織が語りつくす! 「35歳定年説」とその向こう側【キャリアごはんvol.7レポ後編】

エンジニアのキャリアパスを考えるワークショップ型イベント「キャリアごはん」。5月25日に開催した第7回では、35歳を超えてなお活躍を続ける及川卓也氏、藤川真一氏、庄司嘉織氏という先輩エンジニア3人に、「アラサーエンジニアが35歳までにやっておきたいこと」をテーマに語り尽くしてもらった。本イベントレポートの後編では、エンジニアが35歳を越えてもなお活躍していくためにやっておきたい、具体的な行動を紐解いていく。

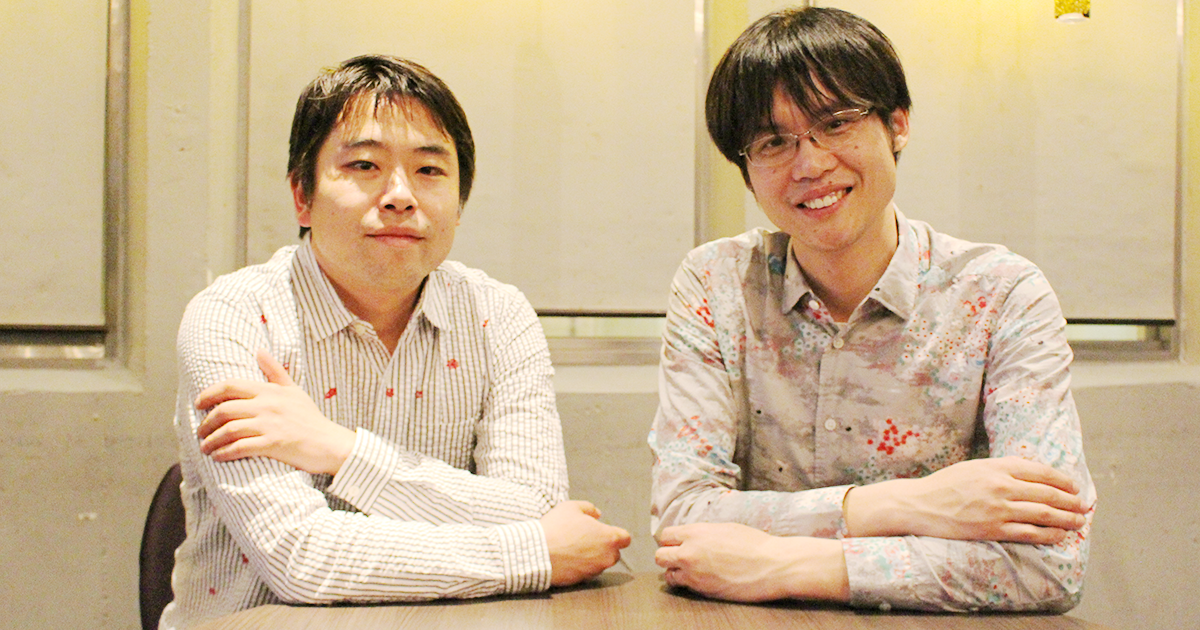

(左から)プロダクトマネジャー 及川 卓也氏 BASE株式会社 取締役CTO 藤川 真一(えふしん)氏 クックパッド株式会社 技術部長 兼 人事部長 (イベント登壇時、現在は技術部長 兼 エンジニア統括マネージャ) 庄司 嘉織氏

マネジャーとしてのキャリアに、技術力は本当に不要なのか

VP of EngineeringやCTO、管理職にとってのトッププライオリティーはもちろん、コードを書くこと自体にはない。しかし実際にコードを書くかどうかということと、コードを書ける必要があるかどうかというのは別問題である。

及川氏は「エンジニアはマネジャーがコードを書けないと判断すれば、そのマネジャーや組織を信頼することはあり得ない。私自身ある時からマネジメントに職制を転換したが、技術を追えるマネジャーとしての誇りを持っている」と語っている。

及川氏がマネジメントの道を選んだのは、自分の技術力に限界を感じたからではもちろんなく、自分の競争優位性を考えた末に導き出した生存戦略であるという。

「マネジメントはむしろ、エンジニアだけどデザインができる、などといったケースと同じで、技術で食べるために必要な、技術プラスアルファの差別化要因の一つにすぎない」と及川氏は考えている。「マネジャーとしての道を選ぶ」というのは、その結果としての見え方であるということだ。

「エンジニアの仕事というのは一人では成立しない。技術で食べるというのは、一人でずっとコードを書き続けることを意味しない」と及川氏は繰り返し強調する。

とはいえキャリアパスがない。どうすればいいのか

仮に、若いうちはコードを速く、正確に、多く書くといったことで評価されるとしても、ある程度から先には、そうした線形では測れないエンジニアの価値というものがあるだろう、と3人は言う。

そして、組織を作り、運営する側としては、そうした価値を体現した多様なキャリアパスを設けてしかるべきである、とも。しかし、それが現実にはまだ存在しなかった場合に、そこで働く個人としてはどう振る舞うのが正解なのだろうか。

もちろん自分の競争優位性を考えた上で、「わがままに振る舞うべきである」というのが庄司氏の持論だ。「会社というのは案外、そういったわがままを言ってもクビにならない。そのようにして自ら提案したり、あるいはわがままを押し通すようにしていると、それがそのまま道になるということがどの会社にもあるのでは?」と庄司氏は言う。

確たるロールモデルを持たなかった先駆者3人は、そのようにして道を切り開いてきた結果、いまや自らがロールモデルとみなされる存在になっている。

しっかりと考え抜いた提案が受け入れられないようであれば、それは技術を重んじることのできない会社であるということかもしれない。及川氏は「キャリアを会社に潰されることほど馬鹿らしいことはない。それが通じないようなら、最終的には会社を辞めてしまえばいいのでは?」とさえ言う。

50歳を超えて技術で食っていくには?

現実に35歳を超えて活躍を続ける3人からこうした話を聞けば、35歳を超えて、40歳くらいまではなんとかイメージを膨らませることができるかもしれない。だが、それをさらに超えて、50歳の自分を想像できるだろうか。50歳というのは藤川氏、庄司氏にとっても未知の領域である。50歳を超えてなお、技術で食べていくにはどうすればいいのか。

若者からいじられる存在になれ

藤川氏がまず挙げるのは、若者に好かれる存在たれということだ。「エンジニアを使う側に立つ経営者は今後どんどん若返るはずで、そうだとすれば、若い人と仲良くなれるというのは長く技術屋として食べていく上での重要なポイントであるはず」というのは頷ける。

「しかし多くの年配者は説教と自慢話と昔話しかしない」と及川氏は言う。「短期的にならまだしも、過去の自慢話と昔話は一晩も飲み明かせば大抵は語り尽くしてしまう」。そうなった時にもう話すことがないというのでは、こちらとしては若者と仲良くしたいと思っても、向こうには何のメリットもなくなってしまう。

そう考えると、若者から見て魅力的な存在であり続けるためには、インプットを続ける以外にない。いくつになっても学び続ける以外にないのである。

「そう聞くと大変なことのように思える人もいるかもしれないが、エンジニアにとって、本来新しい技術を学ぶというのは楽しいことのはずだ。逆にいえばそう思えることこそが一番重要なのかもしれない」と及川氏は言う。

楽しいことってどうやって見つけるの?

庄司氏は「エンジニアとして生き延びるために何かするという考え方は違うのではないか。自分はそうではなく、好きなことをやり続けていたら、結果的にキャリアが開かれた」と話す。

ただ一方で、好きなことをしろというのはよく言われることだが、少々漠然としすぎているがゆえに、自分でも何が好きなのかよく分からないという人もいるだろう。その場合はどうすればいいのか。

庄司氏はむしろ、「やりたくないこと」を徹底的に突き詰めて考える。考え抜いてみると、やりたくないことというのには、何があっても本当にやりたくないことと、積極的にはやりたくないが、誰かに任せるくらいなら自分でやった方がいいと思えることの2つからなることに気付くのだという。

「自分が人事部長を打診されたときも、本当はプログラミングだけやっていたいけれど、他の人ではなく自分がやることで状況をよりよくできる可能性があるなら、やったほうがいいのではと思ったから」。そうやって考えていけば、自分がやるべきことというのは自然と見えてくるのではないか、と庄司氏は言う。

大きな目標よりも小さな習慣

人はいくつになっても学び続けなければならない。だが、何事も「続けること」こそが難しい。

そこで庄司氏が勧めるのが、大きな目標を掲げるよりも小さな習慣を重ねることだ。庄司氏は、1年に1個新しいプログラミング言語を覚えることと、1日に1ページだけ本を読むことを自らに課しているのだという。

ひと月に3冊本を読むといった大きな目標は続かなくても、1日1ページであればそれほど難しくない。1ページというのは情報量としてはわずかだが、誰も真似できないくらいずっと続けていれば、いずれは大きな差となって表れるはずである。

一度覚えたプログラミング言語も、継続的に使わなければいずれは忘れてしまう。とはいえ覚えた言語を全て日常的に使うというのは不可能だし、忘れかけた言語を思い出しつつ実践で使うというのも現実的ではない。しかしそれでもいいのだと庄司氏は言う。

例えばある新しい言語を覚えようとした時に、似た言語を学習した経験があれば、それをはっきりとは覚えていなかったとしても、学習のハードルが下がるということがある。「学んだことはどんなことも何らかの形で役に立つから、絶対に無駄にはならない」と庄司氏は勇気付ける。

大事なのは技術への愛情を持ち続けられるかどうか

庄司氏が「好きなことをやってきた」と言うのとはある意味対照的に、及川氏は生存戦略を徹底して考えてきたと自称する。年に1回はヘッドハンターと会って、自らの市場価値を査定してもらうことを続けてきたのだという。そこでもし今の年収よりも下がる評価しか得られないようなら、危機感を覚えなければならないということだ。

他にも、自分や自分の周りにいるエンジニアの能力をチャートのようにして客観的に比較することで、相対的に見て自分の強みは何か、どこを伸ばせば勝負できるかという視点でキャリアをデザインしてきたのだという。

「その上で、次の軸にすべきは何かと考えて自ら動いたからこそチャンスは生まれ、人との繋がりも増えていった。よく1万時間を費やせば100人に1人の存在になれるといわれるが、3つくらいの軸を持つことで、100×100×100でようやく唯一無二に近い存在になれるのではないか」と及川氏は言う。

しかしそうまでして自覚的にキャリアをデザインしてきたという及川氏も、一方ではスティーブ・ジョブズの言う「コネクティング・ドッツ」のような、非必然がキャリアにもたらす影響も認めている。

「たとえ戦略的ではなかったとしても、その時情熱を持って打ち込んだことが、後になってつながってくることがある。そうだとすれば、やはり愛情を持ってある技術を好きになれるかどうかというのが、一番のカギになるのではないか」と結論づけた。

文/鈴木陸夫 撮影/羽田智行(編集部)

RELATED関連記事

JOB BOARD編集部オススメ求人特集

RANKING人気記事ランキング

「便利なものを作ったら負け」OSS界の巨人・mattnが語る、アウトプットの心理的ハードルとの付き合い方

Metaの精鋭エンジニアたちが「設計の最適解」を導くために頼る一冊。世界規模の開発を支えるシステム設計のバイブル

「アジャイルの理屈を押し付けない」大手金融機関が10年かけて実践した“アジャイル文化”作りの裏側

「斜に構えるな」ヨビノリたくみ・ソフトバンク・DeNA・GMOの若きリーダーが悩める学生エンジニアに語る、今やるべきこと

「ホワイトハッカーとして育てろはナンセンス」徳丸浩が斬る、未成年不正アクセス事件への“誤解”

タグ