500Startupsの起業家に聞く「グロースハック超入門」5つの予備知識

ここ最近のWeb業界を賑わす、「グロースハッカー」という言葉。pixivのグロースハック術が注目を集めたり、東京・渋谷で早朝グローサソン『Growthengineer Camp』のような勉強会が始まるなど、実践のフェーズを迎えている人が増えている。

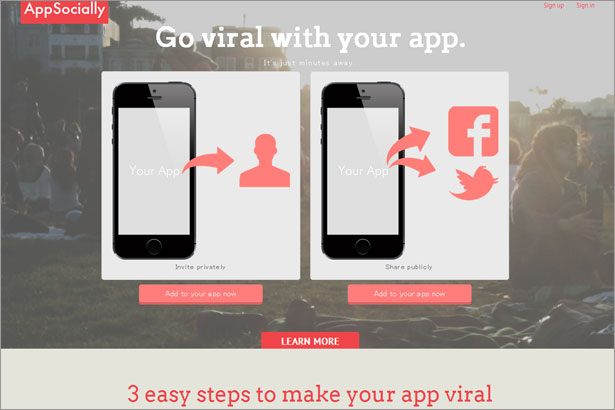

そんなグロースハックという言葉を、いち早く日本に持ち込んだ人物がシリコンバレーにいる。米インキュベーターの500 Startupsに参加し、グロースハックツール『AppSocially』の開発・運営を手掛けている高橋雄介氏だ。

高橋雄介氏らがシリコンバレーで提供しているグロースハックツール『AppSocially』

高橋氏は2012年、起業準備のために行ったシリコンバレーで「グロースハッカー」という新しい人材像に感銘を受けたという。その後の同年8月にTechCrunchJapanにてグロースハックの記事を寄稿し、2013年からは独自メディア『growthhacker.jp』を通じて情報発信を行っている。

そこで今回、同氏にSkype取材を行ったところ、グロースハッカーになるために必要な5つの予備知識が浮き彫りになった。

それが、

【1】グロースハックという言葉が生まれた理由

【2】歴史的、文化的背景

【3】反面教師としての表層的なグロースハック

【4】グロースハッカー的マインドセットとは

【5】エンジニアが明日からできること

である。以下、順を追って高橋氏のコメントを紹介しよう。

【1】グロースハックという言葉が生まれた理由

高橋 シリコンバレーでは、2012年ごろから「企業やプロダクトにとっての成長とは何なのか」というモノづくりの本質に立ち返る議論が増えてきました。

というのも、ZyngaやGrouponなどのように、ユーザー数を急激に増やすことに成功しながら、その後すぐに成長率が下がってしまうサービスが存在したからです。

From TechCrunch かつて「時代の寵児」として注目されたGrouponが、その勢いを失った理由は?

そこで、プロダクトの成長を計る新たな指針として生まれたのが、500 StartupsのDave McClure氏によって提唱された「AARRR」というフレームワークです。

これは、主にオンラインで提供するプロダクトの成長を、「ユーザーとのかかわりにおける一連の体験」から体系化したもの。それぞれの意味は、次のようになります。

Acquisition=ユーザー獲得

Activation=利用開始

Retention=継続

Referral=紹介

Revenue=収益の発生

「Acquisition=ユーザー獲得」や「Activation=利用開始」は、サービス提供側にとってコントロールし切れない“雨”のようなものゆえ(理由は後述)、これらに特化した施策を打ち続けても成長は長続きしないし、本質的な意味での「成長」とは言えません。

むしろ、プロダクト自体のユーザー満足度を明確に計ることのできるRetention(=満足して使い続けてくれるユーザーがどれくらいいるのか)や、Referral(=他人に教えたくなるほど満足しているユーザーがどれくらいいるのか)といった視点でとらえた方が、本当の成長につながるキーファクターが見つかるという考えが広まりました。

つまり、このAARRRを実現するにはRetentionやReferralをうながす仕組みをプロダクトに組み込まなければなりません。その際、開発に関する技術的な知識が必要になりますし、マーケティング的な発想も必要になってきます。

そうした総合的なスキルを持った、マーケッターともエンジニアとも違う新たな人材を指す共通言語として、「グロースハッカー」という言葉が生まれたのです。

【2】歴史的、文化的背景

高橋 グロースハックの概念が現在のように普及する前段階では、柔軟な体制で開発を行うアジャイル開発や、ユーザーの声を科学的に検証しながら顧客開発を行うリーンスタートアップという手法が生まれていたという歴史的背景があります。

これらの手法をベースに成り立っているのがグロースハックと言えます。

日本にいると、シリコンバレーの情報を間接的に受けざるを得なくなるため、どうしても突発的に発生したトレンドのように感じる人がいらっしゃるかと思います。しかし、その実グロースハックは、シリコンバレーのスタートアップが良いプロダクト、良い企業を育てるために試行錯誤してきた手法の流れをしっかり汲んでいるのです。

さらに、アジャイル開発やリーンな手法が広く受け入れられた背景には、「失敗を許容する」、「ノウハウをシェアし合う」といったシリコンバレーの文化的背景もあります。

こうした歴史的、文化的背景を抑えておくと、グロースハッカーとして必要なスキルやマインドを身に付ける一助になると思います。

ちなみに、参考文献としてオススメなのは、

◆『アントレプレナーの教科書』(Steven G. Blank)

◆『スタートアップ・マニュアル』(Steven G. Blank)

◆『リーン・スタートアップ』(Eric Ries)

◆『UX for Lean Startups』(Laura Klein)

◆『Lean Analytics』(Alistair Croll、Benjamin Yoskovitz共著)

◆『Hooked』(Nir Eyal)

などです。

【3】反面教師としての表層的なグロースハッカー

Dropboxのグロースハッカーとして有名なSean Ellis氏には、弊誌もインタビューを行っているが、本当に大切なことは…

高橋 こちらでも、SNSやメディアを通じてDropBoxの成功例だけがセンセーショナルに取り上げられたりもしています。が、それはグロースハックのごく一部(うまくいった結果としての戦術)を切り取った話です。

グロースハックという言葉が浸透するとともに、グロースハッカーがポップな存在になり過ぎている、というのが世界的な現状だと感じています。

表層的な情報だけを鵜呑みしているグロースハッカーの多くは、AARRRでいう「Acquisition=ユーザー獲得」にばかり注力してしまう傾向がある。

それだと失敗する可能性が高いのは、先ほど話したZyngaやGrouponなどの例の通りです。

高橋 成長のエンジンには、大きく分けて3つあります。それは、

(1) Viral 既存ユーザーが潜在ユーザーに紹介してくれる、あるいは、既存ユーザーのプロダクト利用時に生まれる副作用がフックとなって成長すること。例えば、既存ユーザーが新しいユーザーを何人を連れて来てくれるのかを示す「ヴァイラル係数=Kファクター」という数字を追ったりする。

(2)Sticky 特定ユーザーが「長く」、「定着して」使ってくれることがフックになって成長すること。この場合、Retentionが重要になる。

(3)Paid 「1ユーザーあたりのライフタイム・バリューが、新規ユーザーの獲得単価よりも高いかどうか」によっても、成長の仕方が変わる。成長のフックは、ライフタイム・バリューを上げるか、ユーザー獲得単価を下げることによってもたらされる。

です。

自分たちが手掛けるプロダクトには、どの「グロースのエンジン」が必要なのかを的確に見極め、エンジンを効果的に駆動させるためにユーザーの声を分析・検証するスキルが必要になります。

【4】グロースハッカー的マインドセットとは

高橋 プロダクトを普及させる上で、従来のようなマス広告頼りのやり方が通用しなくなっていると気付き始めた多くの企業が、「今の時代に合った、クリエイティブなマーケティングができないか」という問題意識を抱えています。

なぜ、このような悩みを企業が抱えているのでしょう。それを理解するために、われわれの周りではよく「既存のマーケティングに沿った開発は“雨”を予測するのと同じだから」という言い方をしています。

本来、雨はいつ降るのか分からないもの。だから天気予報では、過去のデータに基づいて予測をしますよね。ただ、ユーザーの嗜好の変化や多様化が激しい今の時代には、こういった「過去のデータのみに基づくマーケティング手法」が合わなくなってきたのです。

そこで、グロースハッカーは

・SNS=多くのフォロワーに、自ら無料で情報発信ができる

・Web=必要な情報を収集し、リアルタイムでトラッキングできる

・テクノロジー=プロダクトのブラッシュアップがすぐにできる。代理店にお願いするだけでなく、自分たちでプロダクトを売る手段にもなる

・プロダクト開発を失敗しにくい戦術=アジャイル開発、リーンスタートアップ、優れたUI/UX設計、データサイエンスetc.

という4つの“武器”をもとにして、新たなマーケティング法なり、プロダクト開発のアプローチ法を見出したのです。

つまり、グロースハックとは過去のデータに基づく「予測」ではなく、自分たちでコントロールできる部分はコントロールしようという発想で成り立っていることになります。

こうした考え方が多くの企業に受け入れられたため、グロースハッカーの需要も年々高まっているのです。

【5】エンジニアが明日からできること

最後に、エンジニアがグロースハッカーとしてステップアップしていくためのヒントを聞いた。

高橋 大前提として、顧客の声に耳を傾けること。顧客開発やリーンスタートアップにとっての必須条件でもありますが、グロースハックでも同様だと言えます。SNSなどでのユーザーの反応をつぶさに観察してみるのもいいでしょう。

合い言葉は、「ビルの外に出る(Get out of the building)」です。

次に、ユーザーの声を科学的に検証する数学的思考を持つことも大切です。これに関しては、エンジニアの人たちが得意としていることだと思います。エンジニアとグロースハッカーが近しい存在としてとらえられているのも、そういう理由です。

最後に、クリエイティビティ、知的探究心を持つことです。なぜユーザーはこの機能を気に入ったのか、どうすればユーザーが使いやすいUIにできるか……などと、興味範囲を広げていくのが何より大切。そうやって、ユーザーが喜ぶプロダクトを作ろうと常に心掛けることが肝要です。

シリコンバレーでは、グロースハッカーの給与ベースがどんどん上がっています。それくらい、各社にとって重要な存在になってきたということです。エンジニアにとっては、新たなキャリア形成の大きなチャンスではないでしょうか。

取材・文/長瀬光弘(東京ピストル)

RELATED関連記事

JOB BOARD編集部オススメ求人特集

RANKING人気記事ランキング

「便利なものを作ったら負け」OSS界の巨人・mattnが語る、アウトプットの心理的ハードルとの付き合い方

Metaの精鋭エンジニアたちが「設計の最適解」を導くために頼る一冊。世界規模の開発を支えるシステム設計のバイブル

「アジャイルの理屈を押し付けない」大手金融機関が10年かけて実践した“アジャイル文化”作りの裏側

「斜に構えるな」ヨビノリたくみ・ソフトバンク・DeNA・GMOの若きリーダーが悩める学生エンジニアに語る、今やるべきこと

「ホワイトハッカーとして育てろはナンセンス」徳丸浩が斬る、未成年不正アクセス事件への“誤解”

タグ