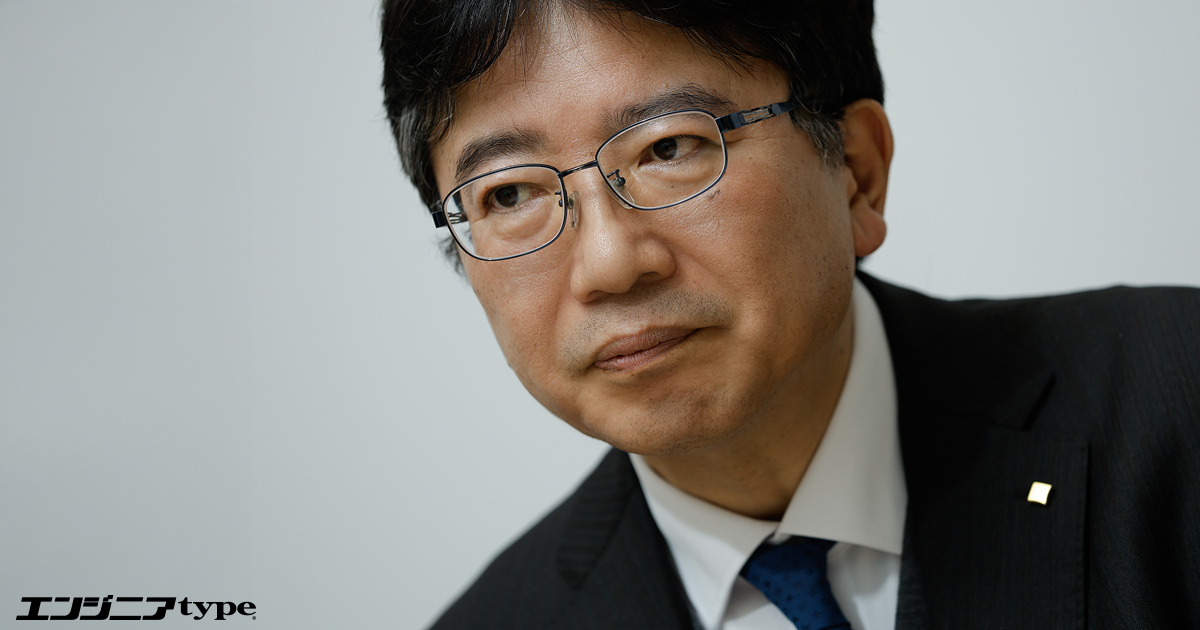

株式会社ベクトロジー

代表取締役社長

篠田義一さん

一貫してコンピューターサイエンスの世界でキャリアを積み、20代から国内外のベンチャー企業を渡り歩く。社会に出て間もない頃、当時市場に出始めたばかりのFPGA製品と出会い、その可能性に着目。以降はFPGA専門のエンジニアとして活躍。2008年、ベクトロジーの前身となる組合を発足。2016年に株式会社化

【PR】 ITニュース

生産年齢人口の減少が進む日本で、人手不足を解消する切り札となるかもしれないーーそんな可能性を秘めた注目のデバイス「FPGA」をご存知だろうか。

FPGAは「超低遅延」「書き換え可能」「低コスト」などの特長を持つ集積回路。大量のデータをリアルタイムで処理することが求められる自動運転車やドローン、遠隔操作ロボットなどへの活用が期待されている。

その実現へ向けた道のりを大きく前進させるプロダクトとして、新たに誕生したのが180度パノラマ変換装置『Accuvision』だ。

開発を手掛けたのは、世界でも数少ないFPGAのプロフェッショナル集団であるベクトロジー。このプロダクトは人手不足という大きな社会課題にどう貢献するのだろうか。

代表取締役社長の篠田義一さん、プロジェクトディレクターの山田将豪さん、チーフエンジニアの加藤純一さんに、Accuvisionの開発にかける思いと今後の可能性について聞いた。

株式会社ベクトロジー

代表取締役社長

篠田義一さん

一貫してコンピューターサイエンスの世界でキャリアを積み、20代から国内外のベンチャー企業を渡り歩く。社会に出て間もない頃、当時市場に出始めたばかりのFPGA製品と出会い、その可能性に着目。以降はFPGA専門のエンジニアとして活躍。2008年、ベクトロジーの前身となる組合を発足。2016年に株式会社化

プロジェクトディレクター

山田将豪さん

通信会社の代理店営業を経て、FPGAの受託開発企業に転職。当初は営業担当だったが、途中でソフトウエアエンジニアにキャリアチェンジする。その後、創業間もないトリロバイト社へ参加。2022年11月、ベクトロジーへの事業移管に伴い、同社に転籍

チーフエンジニア

加藤純一さん

LSIの研究開発を手掛けるメーカーで、製品の性能評価などを担当。その際に扱ったFPGAに興味を持ち、2018年にベクトロジー入社

ーーベクトロジーが新たに開発した180度パノラマ変換装置『Accuvision』は、どのようなプロダクトですか。

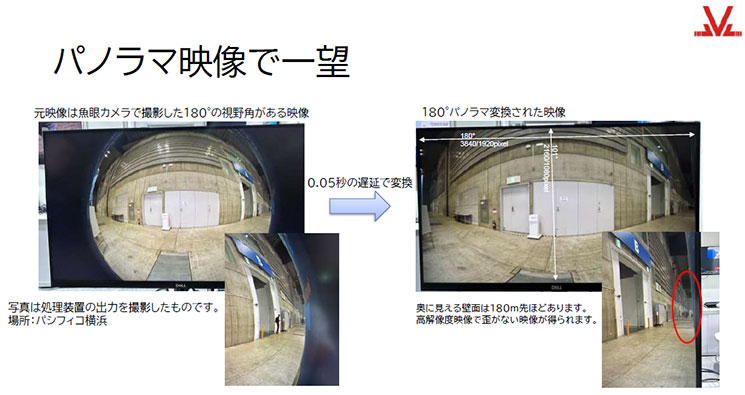

篠田:魚眼レンズで撮影した視野角180度の映像を、人の目で認識しやすいパノラマ映像にリアルタイムで変換する装置です。

魚眼レンズは視野角が広く、1台で広範囲を撮影できるのがメリットですが、一方で映像にゆがみが生じるデメリットがあります。

そこで、Accuvisionでは正距円筒投影法という技術を用いて映像のゆがみを正確に補正し、かつ超低遅延の画像処理技術によって、わずか0.05秒で高精細なパノラマ映像に変換。変換後の映像は解像度が高く、4K放送にも対応可能なレベルの高画質を実現しています。Accuvisionはいわば「人間の眼の再発明」なのです。

ーーどのようなシーンで活用されるのでしょうか?

篠田:代表例は、外観検査やメンテナンス業務での活用です。

土木建築や交通インフラなどの現場で行われている点検作業は、これまで人間の目視に依存していました。しかし狭い空間や危険を伴う場所で長時間の作業を強いられることも多く、担当者の負担が大きいため、遠隔で検査したいとのニーズが高まっています。

例えば私たちが行っている実証実験のひとつに、JR東日本の車両点検への活用があります。実際の作業を見せていただきましたが、車両の床下にもぐって中腰のまま目視で検査を続けるのは、本当に大変そうでした。

そこで、人間の代わりに魚眼レンズのカメラを設置した台車を床下に入れ、撮影した映像をAccuvisionでゆがみのないパノラマ映像に変換すれば、検査員の方たちは離れた場所でモニター越しに点検できます。

実証の結果、ボルトやピンなど細かい部品の状態も、目視と同等の視認性を担保できることが証明されました。他の業界・業種でも、狭い場所や暗所で行われている点検やメンテナンス作業は数え切れないほどあるので、この用途での活用は今後一気に進むと予想しています。

ーー最近も各地で道路の陥没事故が相次ぎ、作業員が地下やトンネル内で過酷な作業に取り組む様子が大きく報道されました。現状確認がカメラで行えたら、よりスムーズな作業につながりそうですね。

篠田:もうひとつ期待されているのが、ドローンやAGV(無人搬送車)・UGV(無人地上車両)への搭載です。

これらの移動体には、レーザー光の照射によって周囲の状況を観測するLiDAR SLAMと呼ばれる技術が使われています。しかし対象物の形状によっては検知できないものがあったり、複数の移動体を同時に動かすとお互いのレーザー光が干渉して正常に動作しなかったりと、課題も多いのです。

その解決策として注目されているのが、カメラで撮影した映像データから周辺環境や自分の位置情報を把握するVisual SLAM。軽量化が必須のドローンには何台もカメラを載せられないので、1台で広角を捉える魚眼レンズで撮影したい。しかも遠隔操作するには、リアルタイムで高画質のパノラマ映像に変換してほしい。Accuvisionなら、そのニーズに応えられます。

最近は、医療現場で使いたいとのご相談も増えていますね。例えば内視鏡カメラに応用すれば、これまで目視できなかった腸壁の裏側まで確認できる。医療の質や診断の精度を高めるのにも役立つと期待されています。

ーー魚眼レンズで撮影した映像が、そんなに幅広く活用できるとは知りませんでした。

篠田:魚眼レンズを搭載した製品は多く、監視カメラやVRカメラなどにも使われています。しかし映像のゆがみがネックとなり、高い正確性や視認性を求められる産業界では活用が進みませんでした。

現在開発が進んでいる自動運転技術でも、研究の初期段階で魚眼レンズの活用が検討されたことがあります。先ほど説明したVisual SLAMの実現に、魚眼レンズの映像データが使えるのではないかと研究者たちは考えたのです。

しかし実験室ではうまくいくものの、実用レベルでは使い物になりませんでした。画像にゆがみがあるとAIが物体を検知できなかったり、学習に必要なデータ量が膨大になって高い計算コストがかかったりといった課題をクリアできなかったためです。

その話を関係者から聞いて、「われわれの技術とノウハウを活用すれば、その課題を解決できる」と直感したことが、Accuvisionを開発するきっかけになりました。

資料提供:ベクトロジー

ーーこれまで魚眼レンズの映像を変換するプロダクトは存在しなかったのですか。

篠田:ソフトウエアを使った擬似的な製品ならすでにあります。しかし画像が荒く、AIが顔認識できないレベルです。

しかもフレームレートが低く、遅延も大きいため、映像がカクカクして紙芝居状態のものも多い。高い品質を求められる産業用として使えるレベルではありませんし、ましてや自動運転のような人の命に関わる技術に応用するのは論外です。

ーーではなぜAccuvisionは、これまで実現できなかった魚眼レンズ映像の高品質かつリアルタイムでの処理を可能にしたのですか?

篠田:FPGAと呼ばれる集積回路を用いて画像の変換処理を行っているからです。

FPGAの最大の特徴は「超低遅延性」で、データソースにダイレクトにアクセスできるので遅延が発生しにくいこと。一方、演算処理や画像処理に広く使われているCPUやGPUは通信時にOSなどを経由する必要があるため、データ量の多い高解像度の映像をリアルタイムで処理するのが困難です。

加えてFPGAは「あとから何度でもロジックを書き換えられる」という特長を備えています。従来の集積回路は製造後に処理内容の変更や追加ができませんでしたが、FPGAは半導体チップに載せて製品化したあとでも、機能を変更できます。

よって今回のように、前例のないまったく新しいプロダクトを開発する際の試作にもFPGAは適しています。ひとつのFPGAでさまざまなロジックを試せるので、作り直すコストを気にせず、思い切った設定を何度でも実験できる。Accuvisionに搭載されている回路も、そうやって幾度となく試した中で生き残ったものです。

しかもそれを低コストで実現できるのがFPGAの強みです。特定の製品専用に半導体チップを開発すると億単位のコストがかかりますが、機能をカスタマイズできるFPGAは汎用性が高く、どの製品や機器にも共通のデバイスを使えるため、開発コストも抑えられる。よって多額の投資が難しい小ロット生産のプロダクトを開発したいとのニーズにも応えられます。

ーーそれだけメリットの多いデバイスなら、なぜこれまで活用が進んでこなかったのでしょう?

篠田:FPGAに関する高度な知見と技術を持つ専門家が極めて少ないからです。「扱ったことがある」という程度の人材ならたくさんいますが、今回の映像変換装置のように、難易度の高い開発ができるエンジニアはごくわずか。誰もが名前を知る技術系の大手上場企業でも一人いるかどうかという程度です。

そもそもFPGAの実力は、長らく過小評価されてきました。日本の半導体産業が強かった頃は、国内でチップを大量生産し、グローバルで大量販売するビジネスモデルが勝ち筋とされ、「小ロットの製品開発に強いデバイスがある」と聞いても、誰も見向きもしなかった。半導体業界の人間ですら、FPGAの利点やポテンシャルを正しく認知していなかったため、この領域の専門人材が育たなかったという背景があります。

その中でベクトロジーは、2008年に前身となる組織を立ち上げた当初から一貫して「FPGA専業のプロフェッショナル集団」として研究開発やサービス提供を行なってきました。会社としては小規模ですが、国内トップクラスのFPGAエンジニアが多数在籍しています。

Accuvisionの開発をリードした加藤もその一人です。彼の技術力と数学的知識がなければ、製品化を実現するのは難しかったと思います。

ーーでは加藤さん、今回の開発で最も難しかった点を教えていただけますか。

加藤:いかにして映像の処理時間を短くするかが一番難しかったですね。

もともとFPGAは低遅延性に優れたデバイスですが、リアルタイムで処理するには、その時間を極限まで短縮することが必要です。メモリを増やせば処理速度は向上しますが、それではコストが高くなってしまう。プロダクトを社会で広く活用してもらうには、なるべく低価格でFPGAを実装できる技術開発が求められました。

ーーどうやってそのハードルを乗り越えたのですか。

加藤:シンプルですが、粘り強く試行錯誤を繰り返したまでです。先ほど説明があったように、FPGAは何度でもロジックを書き換えられるのがメリット。繰り返し作り直しては回路を見直し、「この処理時間はあとどれくらい削れるか」「この処理に使うリソースはまだ減らせるんじゃないか」と地道に改善を続けました。

篠田:サラッと言っていますが、彼はものすごいことを成し遂げたんですよ。リアルタイムで映像を変換処理するために、Accuvisionは、小さいFPGAひとつで、ハイエンドのGPUの数十倍に相当する演算処理を行っています。 直近ではDNNというディープラーニング技術による推論にFPGAを使い、GPUの300倍以上の演算能力の実現を加藤が達成しました。

もしGPUを300台並べたら、それこそ莫大な費用がかかるし、世界的にGPUの供給不足が続く時代に、数の力で解決しようとするのは現実的ではない。加藤が生み出したのは、GPU不足の解決にもつながる可能性を秘めた、とんでもなく画期的な成果だと私は評価しています。

ーーなぜベクトロジーには、加藤さんのようなトップレベルのFPGA人材が集まってくるのでしょうか。

篠田:国内にFPGAの専門家が少ないからこそ、同等のスキルや経験を持つ人たちと共通言語で会話し、議論や相談をしながらより良い研究や開発に挑戦したいと考える人が多く、全国からFPGAのエキスパートが集まってくるんです。社内ではよく「うちはFPGA屋さんの溜まり場だね」と話しています(笑)

そもそもFPGAの応用技術を研究している民間企業はきわめて少なく、専業となると国内では当社のみ。なぜ私たちがAccuvisionを開発できたのかと問われたら、答えは「人材」の一言に尽きます。

ーーベクトロジーでは、FPGAを専門とするハードウエア人材だけでなく、ソフトウエアエンジニアも活躍しているとお聞きしました。FPGA専業の会社において、ソフトウエア人材はどのような役割を担うのですか。

山田:現場で撮影した映像をもとに遠隔操作するには、クラウドコンピューティングとの連携が不可欠です。そしてお客さまが実際に操作するアプリケーションやコントローラーのUIを設計し、現場の用途に合わせてより使いやすくするのは、ソフトウエアエンジニアの仕事です。

クラウドを介して送られた映像をそのまま使うのではなく、「映像の明るさや角度を調整したい」「画像の一部を拡大したい」といったニーズに応じてカスタマイズを加え、操作性を向上させる。お客さまにとって本当に役立つプロダクトとして提供するには、ソフトウエアエンジニアの力が不可欠です。

ーーFPGAの価値を現場で最大限に活かせるかどうかは、ソフトウエア開発がカギを握るのですね。

山田:「FPGA×クラウド」による開発を推進するため、24年2月には広島にクラウド研究所も開設しました。今後はソフトウエア領域を強化していく方針のため、広島でのソフトウエアエンジニア採用を積極的進めたいと思っています。

クラウドによる超低遅延処理の研究開発が進めば、将来的にはSaaSビジネスを展開することも可能かもしれない。例えば検査用のサービスプラットフォームを構築し、プラスαとしてFPGAのハードウエアが使えるといったビジネスモデルを設計できる可能性もあります。

ーーベクトロジーでは、今後の展望をどう描いていますか。

篠田:私はFPGAによる低遅延処理は「人をサポートする技術」だと考えています。そして世の中には、この技術を必要とするシーンがまだまだあります。

まずはAccuvisionによって、人間の「目」で行なってきた作業を支援する技術が実現した。次はおそらく「手足」の代わりとなる技術が求められます。

事例として紹介した車両点検の場合なら、今度はカメラを載せた台車そのものを遠隔操作し、人間が一度も現場に立ち入ることなく、点検作業を完了できることがニーズとなる。今後は私たちも、人間の仕事をより広い範囲でサポートしていくことが目標です。

これからますます人手不足が加速する中、人に依存しない領域を拡大できれば、日本社会に大きく貢献できます。自動運転技術はまさに人手不足の解消に直結しますし、ドローンも物流や災害現場など多くの人力を必要とする場面での活用が期待されます。

「FPGA×クラウド」を活用すれば、労働人口の減少や生産性の低さといった日本が抱える社会課題の解決にも寄与できると自負しています。

ーー実現すれば社会に大きなインパクトをもたらしますね。

篠田:長年FPGA専業でやってきて、今ほどこのデバイスが価値を発揮できる時代はないと感じますね。

日本の産業構造にしても、この20年で大きく変化しています。かつてのように専用の半導体チップを大量につくって売るビジネスモデルが成り立ったのは、もう過去の話です。スマホやタブレットにしても、売れているのは海外製ばかり。日本の産業界はいまだに大量生産・大量販売を夢見ていますが、そんな時代はとうに過ぎ去っています。

これから日本がグローバルで生き残る道があるとすれば、一つ一つのパイは小さくても、世の中で本当に必要とされる製品やサービスを多品種・少量生産で提供していくことだと信じているし、その際にFPGAは強力な武器になる。

私たちは国内唯一のFPGA専業の専門家集団として、自分たちが培った技術と知見を最大限に活かし、社会のニーズと期待に広く応えていきます。

エンジニアたちがのびのびと技術に向き合えるように、働く環境にもこだわっているベクトロジー。執務スペースはパーテーションで仕切られており、仕事に集中できる。1カ月間の規定時間さえ守られていれば、遅刻・早退の概念がないため朝方・夜型のタイプ別に勤務時間が調整できる。ちなみに加藤さんは朝方なので、夕方にはもうオフィスにいないそうだ

※Accuvisionは株式会社ベクトロジーの登録商標です

取材・文/塚田有香 撮影/吉永和久 編集/秋元 祐香里(編集部)

タグ