若手エンジニアが急成長する組織は何が違うのか? AWS導入のリーディングカンパニーが実践する2つのこと【株式会社サーバーワークス】

【PR】 働き方

「資料作成で1日が終わる」「頻発する電話やメール対応に追われて業務が全然進まない」――。社内の瑣末な仕事が若手エンジニアに集中するというのはよくある話だ。

だが、「雑用ばかりして過ごすような下積み時代は、エンジニアには一切必要ない」とそんな状況を一蹴りする人物がいる。AWSに特化したインテグレーション事業とサービスの提供を行うクラウドインテグレーター、株式会社サーバーワークス代表取締役の大石良さんだ。

大石さん率いるサーバーワークスは、4年連続AWSの最上位パートナーに認定されるなど業界内でも一目置かれる企業だが、近年その成長を率いるのは20~30代の若手エンジニアだという。他社であれば勤続7~8年以上のベテラン層が任されるような顧客折衝業務も、同社では20代の若手エンジニアが中心となって担う。若手エンジニアの急成長を促し、いち早く“一人前”にする組織とは一体どのようにつくられているのだろうか? 大石さんと、同社で働くエンジニア2人に話を聞いた。

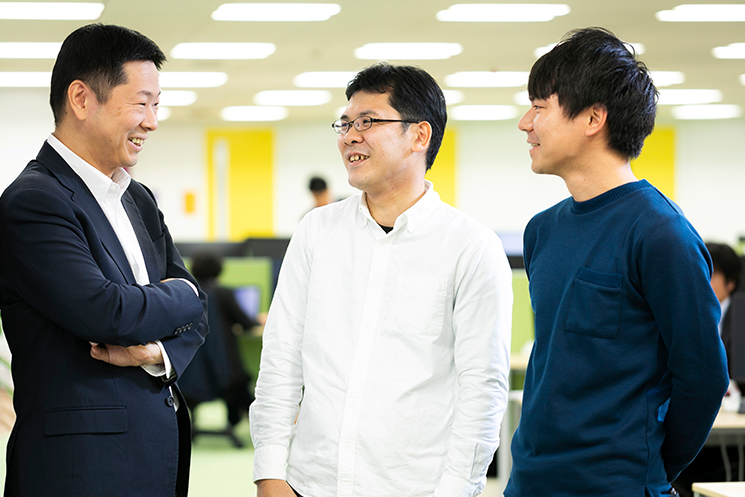

写真左:株式会社サーバーワークス 代表取締役

大石 良さん

1973年生まれ。小学校5年生から『SHARP X1』でプログラミングを開始し、中学2年のとき初めてプログラムが雑誌に掲載される。96年東北大学経済学部卒業後、丸紅に入社。IT企業に出向するも、その会社が清算することに。それを機に2000年サーバーワークスを設立。ECのASPサービスや大学向けパッケージサービスなどの開発を手掛けた後、2009年よりAWS専業のクラウドインテグレーターとして事業を展開。AWS 認定ソリューションアーキテクト・プロフェッショナル

写真中央:クラウドインテグレーション部 プロフェッショナルサービス課

佐藤 豊さん

情報系の高校を卒業後、大手電気系IT企業に勤務。その後、大手損害保険会社にてネットワークエンジニアを経験し、2017年サーバーワークスへ入社。現在はプロジェクトマネジメントを手掛ける

写真右:クラウドインテグレーション部 技術1課

山中 大志さん

大学卒業後、中小規模のSIerにてC言語を使った開発に携わる。その後、営業やインフラエンジニアを経験。大学向けのAWS導入支援サービスの立ち上げも行う。2017年サーバーワークスへ入社。サーバーレス開発やアプリケーション実装をメイン業務としている

エンジニアは20代を雑用で終わらせてはいけない

代表取締役・大石 良さん

大石:イノベーションのサイクルが格段に早くなっている今、さまざまなキャリアやスキルを持つ人に広く集まってもらい、チームとして高い次元へと常にジャンプアップしていく必要があると考えています。そうなると、4番バッターだけかき集めればいい、という考えはもう古い。若手を含めたさまざまな人材が組織に対する意見を出し合い、多様な視点で新しいソリューションを生み出していくことが企業の成長を加速させると考えているからです。

大石:若手のスピーディーな成長を促す上で特に重要だと思うことは、学びやすい環境をつくることです。当社では、20代のエンジニアがモチベーションの高いメンバーに囲まれ、競い合うように学べるような働き方を推奨しています。

2つ目は、雑用にかける時間をほぼゼロの状態にして、貴重な労働時間を本質的な業務に使えるよう会社がそれをサポートすることですね。

大石:議事録や資料作成のような作業は、全てプログラムを組んで自動化してしまえばいいと思うんですよ。電話やメールなど、技術以外の調整業務に忙殺されるのも無駄ですね。エンジニアの業務時間は最大限、自分の技術者としてのスキルを磨くことに時間を費やすべきです。

大石:社会でさまざまなコミュニティーに属することも重要です。会社とは違うロール(役割)を経験し、異なる意見に接して視野を広げるべき。会社だけにとどまっていたら、自分のパーソナリティとロールを切り離せなくなってしまい、考え方も膠着しがちです。

そして生意気でいいから“自分を棚に上げる”こと。当社でも社員には、『自分のことは棚に上げていいから、反対意見を言ってくれ』とよく言います。組織や経営者に対する反対意見がなければ会社は良くならないし、意思決定も洗練されません。だから当社では、新人の反対によりなくなった業務もたくさんあります。

社内で集中的に学べる環境が、仕事の質を上げていく

こうした大石さんの考えは、どのように現場に反映されているのか。実際に同社で働く、入社2年目の山中大志さん、同じく2年目のプロジェクトマネジャー佐藤豊さんに話を聞いた。

山中 大志さん

山中:知識を皆でシェアし、吸収していく風土があると感じています。例えば、社内Slackの『テックチャンネル』は多くの社員が活用していて。社内にはAWSのさまざまなスペシャリストが集結しているので、Slackに質問を投げ掛ければ誰かが必ずすぐに答えてくれます。学びたいことがあれば社員同士で解決できる文化は魅力的ですね。

佐藤:“無駄禁止”のカルチャーはかなり根付いていますね。社内メールも禁止ですし、電話もほとんどかかってこないから、取らなくていい。議事録の作成やAWSの料金の問い合わせなどのコミュニケーションも、SlackやBoxで自作してみんな勝手に自動化しています。最近はトイレにセンサーを付けた社員がいて、空き状況がSlackで通知されるようになりました(笑)。どこまでも合理的なんです。

佐藤 豊さん

佐藤:そうですね、私も週1回くらいリモートワークを利用しています。子どもが小さいので、何かあった場合に柔軟に対応できますし、適切なタイミングで使っています。

山中:開発に集中したいときにはリモートワークもしますが、私は基本的には出社派です。前職で客先常駐の期間が長かったので、「自分は今どの会社に所属しているんだろう」と疑問を感じたことが出社して働くことを選んだ理由。周りの人と議論したり、それぞれのスペシャリティーをギブし合いながら働ける環境は心地いいですね。

佐藤:はい。そこがうちのいいところだと思っています。新入社員の配属先が決まるのだって、1年かけて全部署の仕事を経験した後。ほぼ希望が通ります。向いていない人ややりたくない人を、組織の意向で無理矢理配属することはありません。やりたい仕事をやっているとき、人は一番いいパフォーマンスを上げるものだと思います。

山中:明確なビジョンに向かって動いていれば、基本的には何でもOK。間違っていたら誰かがちゃんと指摘してくれるので、最近は『ダメって言われなければ、自由にやっていいんだな』と認識していているくらいです。部署も、仕事内容も、働き方も、主導権が自分自身にあることで、本来のスキルやクリエーティビティーを存分に発揮できていると思います。

佐藤:私もルールは少ない方が仕事が進めやすいと感じています。会社の規模が大きかった前職では、全てが性悪説で運営されていました。無用のルールが多くて、新しいことをやりたくても『悪用されたらいけない』と実現しなかったんですよ。当社では開発スピードが落ちるような“組織のため”のルールは少ないと思います。

今、「AWSスペシャリスト」を目指すべき理由

大石:ここ数年、AIやIoT、ディープラーニングといった想像の範疇を超えるイノベーションが全世界的に起こっています。それを実現させ、支えているのがクラウドです。クラウドはこれからあらゆるビジネスの基礎教養になるでしょう。若いうちにここを押さえていれば、圧倒的に強い。今AWSに携わっていれば、将来のキャリアを描きやすくなるはずです。

佐藤:当社はAWS専業なので、2~3台のインスタンスをつくる小規模なプロジェクトから100台規模の大きな移行まで、スキルに合わせて経験値を重ねていけます。数年いれば、AWSに関するどんな要望にも応えられるようになると思います。

山中:当社ではどのエンジニアも好きなことに打ち込めるし、だからこそスキルがどこまでも伸びる。それが結果的にキャリアとして積み上がっていると感じています。

佐藤:そうですね。当社ではとにかくエンジニアの成長スピードが早い。新卒3年目のエンジニアが、他社であれば通常7、8年目でやる仕事を1人で手掛けています。1人でお客さまのところに行って、定例会を仕切って涼しい顔をして帰ってくる。

大石:そんな若手エンジニアが数多くいることを、非常に頼もしく思いますね。

取材・文/石川 香苗子 撮影/赤松洋太

RELATED関連記事

RANKING人気記事ランキング

NEW!

“最強PMO”が指摘する、会社で評価されない人が陥りがちな認識のズレ【連載Vol.9】

落合陽一「2026年にはほとんどの知的作業がAIに置き換わる」人間に残される仕事は“とげ作り”

AWS認定資格10種類を一覧で解説! 難易度や費用、おすすめの学習方法も

採用されない中高年の現実とは? 40代50代プログラマーが「年齢の壁」を突破する秘策

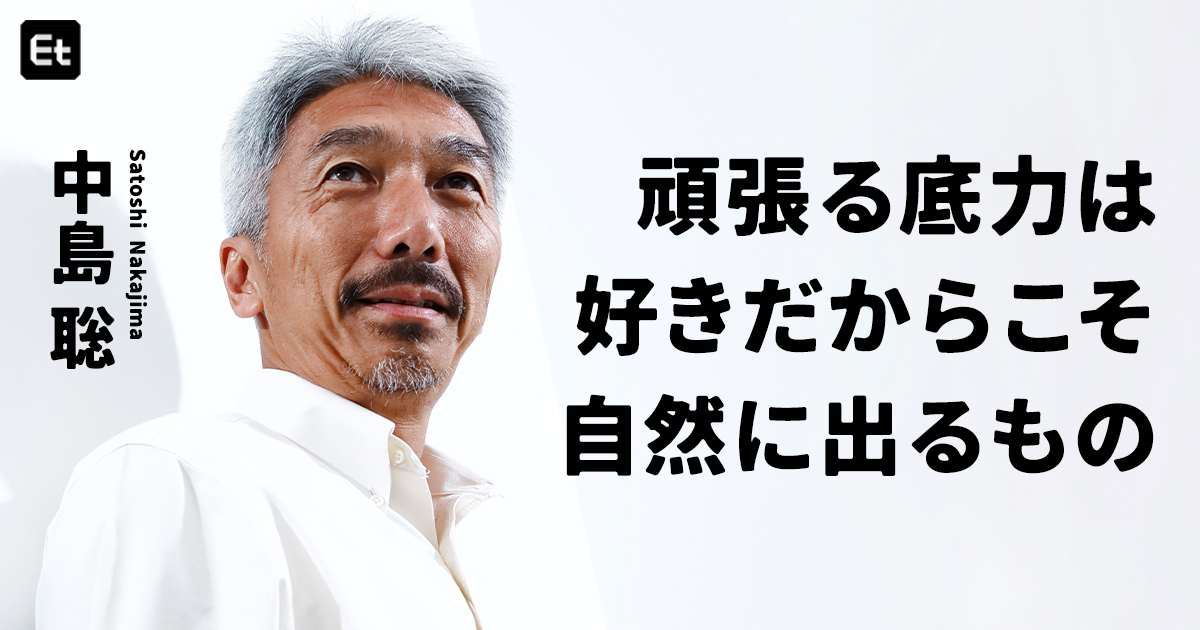

中島聡「未知の開発言語の勉強を、楽しめるかどうか」Windows 95の父が考える、エンジニア向きの資質とは

JOB BOARD編集部オススメ求人特集

タグ