FFXVゲームAI開発者・三宅陽一郎が示す“創る人”の未来「エンジニアは外に出ろ。見て、感じて、人間を知れ」

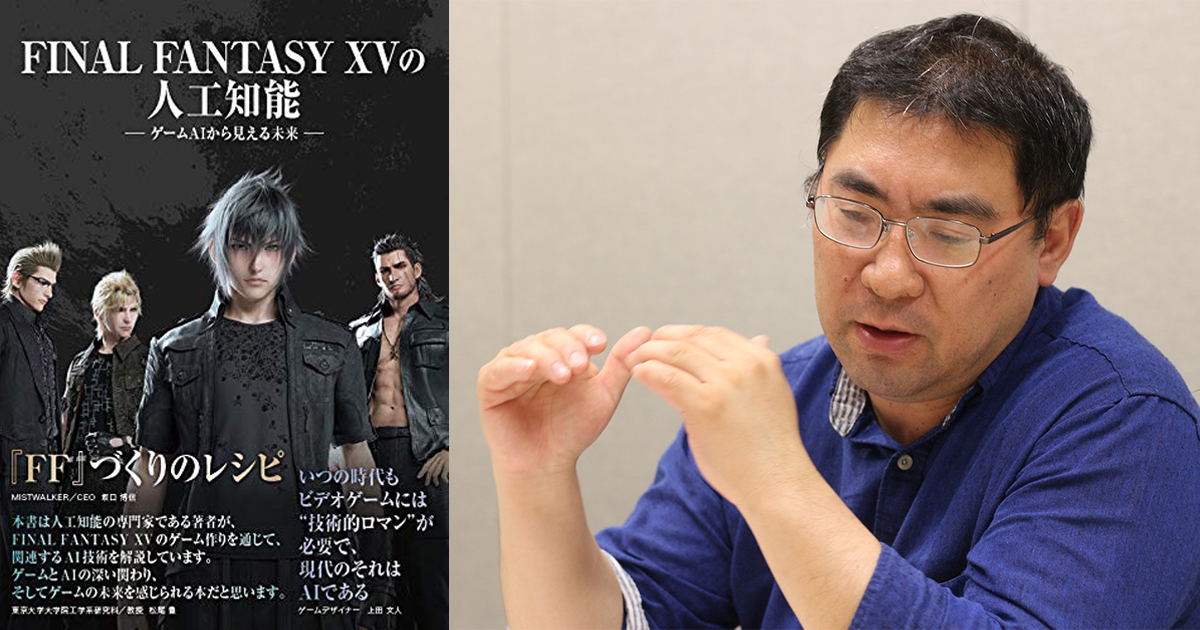

“最高の仲間たちとの旅”を大きなテーマの一つとした『ファイナルファンタジーXV』(以下、FFXV)。そこに活用されたAI技術を紐解き、ゲームAIの未来について解説した書籍『FINAL FANTASY XVの人工知能-ゲームAIから見える未来-』(ボーンデジタル)が2019年6月に発売された。

FINAL FANTASY XVの人工知能-ゲームAIから見える未来-

著者:株式会社スクウェア・エニックス『FFXV』AIチーム

定価:本体3,200円 + 税

発行・発売:株式会社 ボーンデジタル

© 2016-2019 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved. MAIN CHARACTER DESIGN:TETSUYA NOMURA

この本の著者の一人であり、FFXVで用いられたAI技術の開発で陣頭指揮をとった三宅陽一郎氏は、AI技術の発達とともにゲームはどう進化していくと考えているのだろうか。FFXVの開発秘話とあわせ、ゲームの未来とゲームAIエンジニアに求められる素質を聞いた。

株式会社スクウェア・エニックス テクノロジー推進室 リードAIリサーチャー 三宅 陽一郎(@miyayou)

京都大学で数学を専攻、大阪大学(物理学修士)、東京大学工学系研究科博士課程を経て、2004年よりデジタルゲームにおける人工知能の開発・研究に従事。国際ゲーム開発者協会日本ゲームAI専門部会設立(チェア)、日本デジタルゲーム学会 理事、芸術科学会理事、人工知能学会編集委員。

共著『デジタルゲームの教科書』『デジタルゲームの技術』『絵でわかる人工知能』(SBCr) 『高校生のための ゲームで考える人工知能』『ゲーム情報学概論』(コロナ社) 、著書『人工知能のための哲学塾』 『人工知能のための哲学塾 東洋哲学篇』 (BNN新社)、『人工知能の作り方』(技術評論社)。翻訳監修『ゲームプログラマのためのC++』『C++のためのAPIデザイン』(SBCr)、監修『最強囲碁AI アルファ碁 解体新書』(翔泳社)。

2011年株式会社スクウェア・エニックスに入社。FFXIVのゲームAIの開発に携わり、FFXVでは、全体のアーキテクチャの構築や、テクノロジー推進室が手掛けてきた最先端研究のゲームへの導入などに携わる

AIがつくる“手に汗握る”瞬間

「ゲームデザインは、体験づくりの科学だ」

「メタAI」の搭載ですね。まず前提として、FFXVはこれまでのシリーズで用いられていた「ターン制の戦闘システム」から「アクションRPG」変わりました。各キャラクターが任意のタイミングで攻撃できるようになったのです。

FFXVの戦闘シーン

すると、NPC (※1)も含めたすべてのキャラクターが三次元空間を自由に動き回りながら、自分で環境を認識し、意思決定して、自分の体を動かすという“自律的な動き”をする必要が出てきます。だからゲームデザイナーからは、当初から自律型のキャラクターAI(※2)を採用したいという希望をもらっていました。

逆に、AIエンジニアのチームから提案したのは、ゲーム全体を統制する「映画監督」のような役割を持つメタAI (※3)を搭載すること。中でも、チームや仲間をうまくコントロールするAIとして機能させようというのは新しい試みでした。

これまで、AIを搭載するのは敵キャラクターというのがセオリーで、今回のように仲間キャラクターにAIを搭載することはありませんでした。なぜなら、仲間キャラクターは何十時間もプレーヤーと一緒に過ごす存在ですから、少しでも違和感を与えるような動きをしてしまうと、プレーヤーの没頭感が薄れてしまうからです。

そこで、メタAIがキャラクターAIと連携することによって、キャラクターがよりゲームデザイン上最適な動きをするよう開発したのです。

(※1)NPC:ノンプレイヤーキャラクターの略。プレーヤーが操作できないゲーム内のキャラクターのこと

(※2)キャラクターAI:NPCなどゲームに登場するキャラクターが、自分自身で意思決定をしながら環境を認識して行動するAI

(※3)メタAI:ゲーム全体の流れをコントロールするAI

ゲームのキャラクターって、自律的に勝手に動き回るだけではダメなんです。ある程度、ゲームの中のドラマや設定に沿ったセリフや動きをしてもらわなきゃいけません。

例えば、弱い敵との戦闘時は「楽勝だ」って声を掛けて軽快感を高めたり、ピンチの時には「ヤバい!」と言って緊迫感を煽ったり。それから、プレーヤーのHPが減ってきたときに、その時々で最適なキャラクターが回復魔法をかけに来てくれるようにしたり。

プレーヤーに違和感やストレスを抱かせないよう、微調整することが大切なんです。

仲間のキャラクターにプレーヤーの意図を理解した上で行動する力を備えさせることです。

一般的なゲームでは通常、仲間のキャラクターはプレーヤーの後ろをついて歩きますよね。ところがFFXVでは、仲間がまるで先導するかのように、プレーヤーの前を走ってくれる。これはすごく革新的なことで、AIが知能を持って、プレーヤーの目的地や意図を察して自律的に動いていないと不可能なことなんですよ。

あるいはプレーヤーがモンスターを倒そうとしていれば、いっしょに戦う、逃げ出したなら追従して逃げる、モンスターに巻き込まれていたら助けてくれる。こういった風に、プレーヤーのやりたいことや状況を理解して、AIが先回りして行動してくれるようにしたのです 。

ゲームAIの役割は、ただプレーヤーの行動をサポートすることだけではありません。場合によっては、プレーヤーをゲームの中で窮地に立たせてもいい。あくまでも「手に汗握るような」体験をしてもらうことが目的。我々がやっているゲームデザインって、突き詰めると「ユーザーの体験をつくる科学」なんです。

「Sense of Wonderという概念を大事にすること」と、言い換えられるかもしれません。例えば、暗い洞窟を歩いているときにハラハラしたり、旅の途中で絶景を目にして感動したり。プレーヤーの感情をゆさぶる仕掛けをつくることです。

「Sense of Wonder」は、椅子に座って想像しているだけでは生み出せません。なので、開発チームは、時には険しい山や奥深い洞窟、滝、サファリパークなどに足を運びます。自分の目で見て、実際に体験してみることが大事なんです。「その体験をゲームに」が開発チーム全体の標語でもありました。

また、そこで見たものをアーティストは絵にし、AIエンジニアは草のゆらぎや炎の燃え方を研究して、プログラムで再現する。手間は掛かるけれど、作り手のこうした経験がゲームにリアリティーを与えるし、プレーヤーの冒険をよりエキサイティングなものにするのです。

自然の描写が非常にリアル

100年後、ゲームエンジニアはこの世から消える

ここ数年で、街を歩きながらプレイするようなゲームが浸透し「ゲームは家でやるもの」という概念自体が一変しましたよね。今後さらにゲームAIが発展していけば、ゲームはますますカタチを変え、いずれ世の中全体に溶け込んでいくのではないでしょうか。

例えば、AIによって知能を与えられたゲームのキャラクターが、YouTuberとして活躍するなんてこともあるかもしれません。

まずは、プレーヤーごとに異なるストーリーを、自動生成できるようにしたいと思っています。メインストーリーの生成はまだ難しいですが、サブイベントレベルで、街を出て洞窟へたどり着くまでの間に盗賊と戦う人もいれば、大きな沼に遭遇する人もいる、というような違いを出していきたいなと。

今は実況動画を見ればプレイした気分を簡単に味わえるので、「一つの体験を届ける」という価値が薄れつつあります。我々のミッションは「一人一人に特別な体験を届けること」に変わってきていて、それはAIを活用することで実現できるはず。

もっと言うと、ユーザーの精神状態を理解した上で、「今日、その人が体験すべき物語」を提供できるのがベスト。友人関係に悩んでいるなら友だちがテーマの物語を、というように、AIがプレーヤーを理解・学習して「本人はまだ気付いていないけど必要なストーリー」を提供できるようにすることが究極目標ですね。

もちろんすぐにこれを実現するのは難しいですが、20年くらい経てばAIが浸透して、ユーザーの情報もより集めやすくなります。技術も円熟してゆくので、2035年ごろがターニングポイントになると考えています。

コンテンツとしては、現在の「ユーザーが遊びたいゲームを選ぶ」形式から、「ユーザーに合わせてゲームを自動生成する」ような形になると考えています。「地球滅亡 エイリアン」や「友情 お姫様」のようなキーワードに合ったストーリーをAIが生み出すんです。

メタAIには「世界を創造する力」があるので、理論的には音楽やマップを変えることも、森も地形もストーリーも建造物も、無限に生成できる。つまり、メタAIがより進化していけば、1からゲームを作ることも可能なんですよ。

それに伴って、ゲーム制作の大規模化に歯止めをかけられると考えています。

そもそもゲームAIの目的は人間が手作業でやってきたことを自動化することでした。かつてはキャラクターの知能も、歩く道筋も人間が手作業でプログラムを書いていた。けれど、今はどれもAIで自動生成できるようになりました。

そして先ほどのメタAIの力も備われば、AIだけでゲーム制作の全てが完結できるようになると考えています。まあ、そこまで実現するにはまだ100年くらいは要するとは思いますけどね。

その時には、ゲーム開発者はメタAIに注文を付けながらゲーム開発をする、メタ的なゲーム開発を人工知能と共に行うことになるでしょう。人間と人工知能のコミュニケーションが重要なテーマになります。それはあらゆる社会の局面において、そうであるようにです。

ゲームAI開発者にはコードを書くことよりも「哲学的か」が問われる

唯一無二の「作品」をチームでつくりあげることに面白みを感じられるかどうかが問われると思います。

ゲーム開発は決してエンジニアだけでは完結できません。自分のやっていることが、必ずアートやゲームデザインと関連します。つまり、一つの技術を採用するのにも、ゲームデザイナーやアーティストとの議論を何回も重ねる必要があるし、相手の領域に踏み込んで提案していかなければなりません。

しかも三者三様、使っている言葉が違うので、話が噛み合わないこともある。だから一工程を進めることに信じられないほどの時間を要します。そこにワクワクできるかどうかが大切。人との議論が好きじゃなければ絶対にやっていけないので、相手の領域に一歩踏み込んでも「面白いものをつくりたい」という気概が必要だと思います。その苦労が、アートとデザインと技術が結晶したゲームとなるとき、最高の喜びを感じます。

それから、これからはエンジニア自身も「人間を知る」ことをやっていかないといけません。なぜなら、人間のキャラクターづくりは「人間を作ること」と同義だからです。もちろん、 動物モチーフのキャラクターにも同じことが言えます。

FFXVの開発でも、まず最初に始めたのは人間観察でした。NPCの群集を再現するために、皆で新宿の街へ行って、群衆を観察したんです。そこで気付いた人間の動きや身のこなし、歩き方などをゲームに取り入れたことで、「ゲーム世界の街で暮らす人々」をリアルに表現することができました。

街にいる人々の自然な動きが印象的

「人間が嫌いだからエンジニアをやっているのに、なんで人間について考えなきゃいけないんだろう……」って思ってしまう人は、常に生物の知能や生命について考えるゲームAIのエンジニアの仕事には少し驚かれるかもしれません。

あとは、黙々とプログラミングだけをしていたいという人も。「なんで、コード1行を書くために、延々とミーティングしなきゃいけないんだ!」ってなっちゃいますね(笑)。この仕事には、プログラムが実現するコンテンツレベルでの想像力が強く求められます。

我々は日々、「人間とは何か?」「知能とは何か?」ということを考えながら「生命をコードで作る」ことに挑んでいます。これは、エンジニアの中でもかなり特殊なことかもしれません。でも、開発やアルゴリズムだけじゃなく、そういった哲学的なテーマに頭を悩ませながら向き合っていくことが面白いと感じられる人にとっては、唯一無二の素晴らしい仕事だと思いますね。

取材・文/石川 香苗子 撮影/栗原千明(編集部)

RELATED関連記事

JOB BOARD編集部オススメ求人特集

RANKING人気記事ランキング

エンジニアを苦しめる「言語化力」の正体。鍛えようと努力しても、迷走してしまう理由とは?

AIを「便利な道具」と思う限り、日本に勝機はない。AI研究者・鹿子木宏明が語る“ズレたAIファースト”の正体

年収2500万でも貧困層? 米マイクロソフトに18年勤務した日本人エンジニアが「日本は健全」と語るワケ

サイボウズはSaaS is Dead時代をどう乗り越えるのか。経営陣が明かす「むしろ際立つ価値」とは

落合陽一「2026年にはほとんどの知的作業がAIに置き換わる」人間に残される仕事は“とげ作り”

タグ