この連載では、技術・組織づくり・経営・キャリアに詳しいIT業界の専門家たちが、社外メンターとして登場。エンジニアtype読者の“上司に言えない悩み”に、複数のメンターたちが回答を寄せていきます!

>>メンターへの相談・質問はこちらから

エンジニアが「ユーザー視点」を仕事で生かすには? 澤円・えふしん・藤倉成太に聞く“ハック脳”の育て方

今回『エンジニアtype』公式メンターズに相談を寄せてくれたのは、上司から「ユーザー視点をもっと磨け」と言われているというエンジニアのMさん。

ECサイトを運営する会社で働いているため、ユーザー視点を持つことの大切さは理解しているものの、ユーザー視点をどう磨けばいいのか、エンジニアの仕事の中でそれをどう生かせばいいのか、イマイチ分からずにいると言います。

澤円さん、藤川真一(えふしん)さん、藤倉成太さんからの助言とは……?

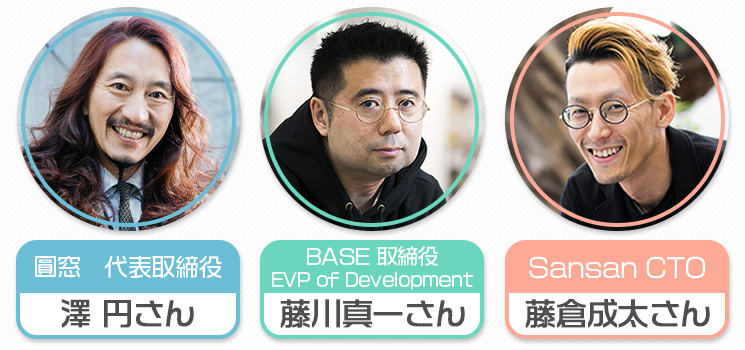

エンジニアtype 公式メンターズ

圓窓 代表取締役 澤 円さん

外資系大手IT企業の業務執行役員。複数のベンチャー企業で顧問も務める。キャリアのスタートはCOBOLプログラマー。「プレゼンの神」の異名を持つ

BASE 取締役EVP of Development 藤川真一さん

『モバツイ』開発者。想創社の創業者。BASEでCTOを経て現職。今は組織マネジメントに専念している。通称えふしん

Sansan株式会社 CTO 藤倉成太さん

ミドルウエア製品の導入コンサルティングや米国・シリコンバレーで現地ベンチャー企業との共同開発などを経験後、SansanのCTOに就任

Mさんの質問:「ユーザー視点」をエンジニアの仕事にどう生かせばいいのか分かりません

上司から「もっとユーザー視点を身に付けるべき」と言われたのですが、いまいちエンジニアの仕事にどう生かすのかピンときていません。上司はなぜ私に、企画側の能力を身に付けるべきだと言ったのでしょうか?

Mさんのプロフィール

23歳男性。新卒入社したECサイトを運営している会社でPGとして、新規機能開発や機能改修を担当。入社2年目。

メンターズの皆さん、はじめまして。

先月行った上司との1on1ミーティングの際に、「技術の習得だけじゃなくて、もっとユーザー視点を意識できるようになった方が良い」とフィードバックを受けました。

以来、顧客志向に関する書籍なども読んでみましたが、いまいち「それをどうエンジニアの仕事」で発揮するのか、自分の中でピンときていません。

自分の能力が上がっている実感が湧かず、勉強するモチベーションが上がりません。

自分は技術力もまだまだだし、プログラミングのスキルアップをした方がいいと思うのですが、上司はなぜ私に企画側の能力のようなものを求めてきたのでしょうか?

1on1からしばらく経つので今更上司には聞きにくくなってしまい、困っています……。(Mさん)

澤さんの回答:日常のさまざまな体験を”仮想ハック”してみてください

日常の些細なことでもいいので、足りていないことに気付き、それを解決する方法を生み出す。これこそが、エンジニアの本分だと思います。ハック脳を育ててみましょう。

「ユーザー視点を持て」というキーワードは、エンジニアには付きものですよね。

エンジニア側からすれば、営業サイドに「エンジニア視点を持て!」と言いたいところではありますが、まぁそれはぐっとこらえて。

ユーザー視点を持つために効果的なアプローチは、「日常のさまざまな体験を“仮想ハック”する」ことです。

どんなことでも構いません。むしろ、些細なことに目を向ける方がハック脳養成のためには効果的かもしれません。

コンビニのレジに並ぶ人を、どうやったらもっと効率的に誘導できるかとか。道路に並ぶ電信柱を地中に埋めるために必要なプロセスは何かとか。靴箱にあるスニーカーをきれいに保つための並べ方と手入れ方法はないか、とか……。

これらは全て「自分がユーザーである」のと同時に、「ハックするエンジニア」でもあります。この組み合わせこそが、イノベーターを生み出す必須要素でもあるのです。

世の中に足りていないことに気付き、それを解決する方法を生み出す。これこそが、エンジニアの本分だと思います。

ぜひ、あらゆる事象をハックしてみてください。

えふしんさんの回答:サービスの利用者がなぜアクセスし、何を実現したいのかを考えてみて

良いプロダクトを作れる人になるためには、直面している課題を自らの問題意識として見出すことが重要です。「このサービスによって誰が救われるのか」「このサービスを用いてどういう人たちを救いたいと思うのか」というところに寄り添ってみましょう。

よく面接で「Web上の1文字を変更する仕事に意義を見い出せるか?」という話をします。

技術視点で見ると、1文字の修正のデプロイは退屈で些細な作業ですが、その1文字によって救われる利用者のことを考えられると意義のある仕事に見えてきます。

そして、その文字の修正が何回も発生している場合、なぜ修正が発生するのか。

その理由を聞いて、自動化したり管理画面を構築する提案ができれば、何となく発生していた修正作業を技術で解決し、効率化を図ることができます。

インターネット上で動くシステムは、人々の活動にソフトウエアが影響を与えられるようになった革命だと思っているのですが、そのことに自ら気付き、良いプロダクトを作れる人になるためには、そのサービスの利用者がなぜアクセスし、何を実現したいのかをユーザー視点で見る必要があります。

このサービスが存在することによって「誰が救われるのか」、あるいはこのサービスで「どういう人たちを救いたいのか」、そういうところまで想像しながら仕事をしなければ、高い技術要求の課題も自らの問題としてとらえられないでしょうし、エンジニアとして成長していくことが難しくなると思います。

Mさんにそこまで視野を広げてほしいと、上司の方は考えているのかもしれませんね。

藤倉さんの回答:ユーザー視点は、正しいアウトプットをするために必要な力だと認識しましょう

技術的に良いアウトプットを生み出すためには、開発するものが誰のための何なのか、その「前提」を理解する力が必要です。自分が携わっているサービスやシステムがユーザーにどう寄り添うものなのか、汲み取るようにしてみましょう。

これは、エンジニアにとってよくある問いですね。前提として、エンジニアの仕事は常に意思決定の連続だと、私は考えています。

システム全体のアーキテクチャ設計や技術選定はもとより、クラス設計、プログラムですら、全ては大なり小なりの判断の積み重ねによって行われているはずです。

つまり、良い判断を繰り返すことが、良い開発を進めることになるのです。

では、良い判断とは何でしょうか?

多くの場合、判断には考慮しなければならない制約がいくつもあります。そして、特定の領域を除けば、技術的な制約よりも事業的な制約の方が強くなる傾向にあるはずです。

そういう領域において、事業のことを理解していなければ、制約を加味した良い判断ができず、結果として良い開発ができなくなってしまいます。

もちろん、結果としてのアウトプットは技術的なものになるのがエンジニアです。そのため、技術の研さんはエンジニアにとって欠かすことはできません。

ただし、正しいアウトプットをするためには、その前提を理解する力もまた、重要になるということではないでしょうか。

エンジニアが自らサービスの企画までするべきかどうかは、議論が分かれるところだと思いますが、技術的に良いアウトプットを生み出すためには、開発するものが誰のための何なのか、その「前提」を理解する力が必要です。

自分が携わっているサービスやシステムがユーザーにどう寄り添うものなのか、汲み取るようにしてみましょう。

次回のお悩みは?

次回の相談は、受託開発をメインで行うWeb系エンジニアのHさん(25)から寄せられた「緊急事態宣言解除後もリモートワークを続けることになったのですが、以前よりも『ちょっと相談する』がしづらくなり、作業効率が落ちている気がします。どうすればいいでしょうか?」という悩み。

次回は、澤さん、えふしんさん、藤倉さん、3人が回答します。

『エンジニアWebメンタリング』では、読者の皆さまからの悩みを随時募集中!

澤円さん、えふしんさん、藤倉成太さんなど、エンジニアtype公式メンターズに相談したい内容を、下記のフォームからご記入ください。

株式会社圓窓 代表取締役

澤 円さん(@madoka510)

立教大学経済学部卒。生命保険のIT子会社勤務を経て、1997年、外資系大手テクノロジー企業に転職、現在に至る。プレゼンテーションに関する講演多数。琉球大学客員教授。数多くのベンチャー企業の顧問を務める。

著書:『外資系エリートのシンプルな伝え方』(中経出版)/『伝説マネジャーの 世界№1プレゼン術』(ダイヤモンド社)/『あたりまえを疑え。―自己実現できる働き方のヒントー』(セブン&アイ出版)※11月末発売予定

Voicyアカウント:澤円の深夜の福音ラジオ メルマガ:澤円の「自分バージョンアップ術」 オンラインサロン:自分コンテンツ化 プロジェクトルーム

BASE株式会社 取締役EVP of Development

藤川真一(えふしん)さん(@fshin2000)

FA装置メーカー、Web制作のベンチャーを経て、2006年にGMOペパボへ。ショッピングモールサービスのプロデューサーのかたわら、07年からモバイル端末向けのTwitterウェブサービス型クライアント『モバツイ』の開発・運営を個人で開始。10年、想創社を設立し、12年4月まで代表取締役社長を務める。その後、想創社(version2)を設立しiPhoneアプリ『ShopCard.me』を開発。14年8月BASE株式会社のCTOに就任。19年7月から現職

Sansan株式会社 CTO

藤倉成太さん(@sigemoto)

株式会社オージス総研に入社し、ミドルウエア製品の導入コンサルティング業務に従事。赴任先の米国・シリコンバレーで現地ベンチャー企業との共同開発事業に携わる。帰国後は開発ツールやプロセスの技術開発に従事する傍ら、金沢工業大学大学院(現・KIT虎ノ門大学院)で経営やビジネスを学び、同大学院工学研究科知的創造システム専攻を修了。2009年にSansan株式会社へ入社し、クラウド名刺管理サービス「Sansan」の開発に携わった後、開発部長に就任。16年からはプロダクトマネジャーを兼務。18年、CTOに就任し、全社の技術戦略を指揮する

RELATED関連記事

JOB BOARD編集部オススメ求人特集

RANKING人気記事ランキング

エンジニアを苦しめる「言語化力」の正体。鍛えようと努力しても、迷走してしまう理由とは?

年収2500万でも貧困層? 米マイクロソフトに18年勤務した日本人エンジニアが「日本は健全」と語るワケ

AIを「便利な道具」と思う限り、日本に勝機はない。AI研究者・鹿子木宏明が語る“ズレたAIファースト”の正体

サイボウズはSaaS is Dead時代をどう乗り越えるのか。経営陣が明かす「むしろ際立つ価値」とは

落合陽一「2026年にはほとんどの知的作業がAIに置き換わる」人間に残される仕事は“とげ作り”

タグ