「エンジニアは高過ぎる意識を捨てよ」と言われたスマニューPMたいろーさんの「サービス改悪」回避法

「良いサービスやプロダクトを作って、より多くの人に使ってほしい」

アプリなどのWebサービス開発に携わるエンジニアであれば、きっと誰もがそう思うはず。

しかし、実際には新機能をリリースしても利用率が伸び悩んだり、UIを変えても「使いにくい」というネガティブな反応が出てきたり、作り手の意に反してユーザーがプロダクトから離れてしまうことは少なくない。

作り手の善意が、ユーザーの期待に応えられないケースは、なぜ起きるのだろうか?

ーー実は、その原因は「人間観のズレ」にあるかもしれない。

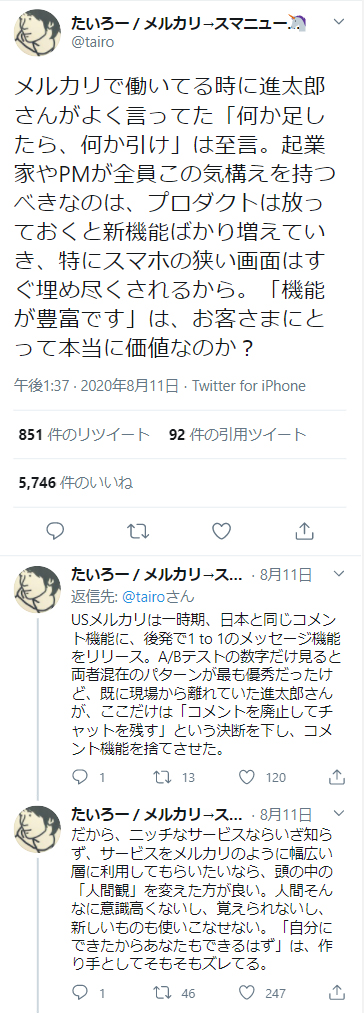

そう主張するのは、スマートニュースのエンジニア部門でTech PMを務める、たいろーさんこと森山大朗さん。以前、森山さんが発信した以下のコメントが、Twitter上で話題になった。

そこで森山さんに、「人間観のズレ」を見直す必要性を強く感じたエピソードや、ズレを放置したままにしてしまうことによってエンジニアの仕事に起きる弊害などについて実体験を聞いた。

スマートニュース株式会社 Technical Product Manager 森山大朗さん(@tairo)

早稲田大学卒業後、リクルートで人事・営業などを経験した後、エンジニアに転身。新サービスの立ち上げやビズリーチでの求人検索エンジン開発などを経てメルカリに参画。Head of Data/AI/Searchとしてメルカリの検索アルゴリズム改善やAIを活用した新機能の開発、Machine Lerning Engineer組織を統括した。2020年より現職。AIを活用したダイナミック広告のプロダクトオーナーとして開発のマネジメントを担っている

■ブログ:ユニコーン転職日記

■voicy:ユニコーン転職ラジオ

■note:たいろーのnote

メルカリに受け継がれる「しまむら理論」

進太郎さんはミニマリストな人なので、『メルカリ』のUIを考えるときはいつも「シンプルに、大事な要素だけを残していく」と言っていました。

このツイートの話をすると、僕がメルカリに在籍していた当時は、会社がUS版『メルカリ』の開発に力を入れていた時期でした。

当時、アメリカでは日本の『メルカリ』にあるコメント機能に加えて、1to1のチャット機能をリリース。その二つの機能を両方載せた状態にするか、片方だけ残すかを決めることになったんです。

プロダクト開発ではこういう場合、A/Bテストの結果を統計的に見て、インパクトの大きい方にするのが定石です。でも、データで差異が綺麗に出ないことも多いんですよね。

その時も、数字だけを見ると両方載せた方が数値が良かったけれど、そんなに大きな差ではありませんでした。

ええ、でも当時USプロダクトの開発現場では悩んでいたんです。「A/Bテストの結果を見れば、両方の機能を残しておくのが最もインパクトが大きいけれど、ユーザーの感覚としては、どう考えても体験として分かりにくくなる」と。

それで結果的には、すでに現場から離れていた進太郎さんの価値観に沿って、「コメント機能を廃止してチャットだけ残す」という決断をしたわけです。

メルカリには、創業期からサービスを支えた伝説的な女性デザイナーがいるんですが、彼女が「しまむら理論」っていうのを唱えていたんです。

『ファッションセンターしまむら』のことです。

メルカリのようなメガベンチャーには、凄腕のエンジニアを始めとして優秀な人材がたくさん集まってきます。だけど実は、その時点で組織全体がある種のバイアスを持ってしまっているんですよ。

プロダクト改善を考えるときも「デザイン思考では……」なんて言い出すけど、彼女に言わせれば「まだまだ意識が高過ぎるよ」というわけです。そうではなくて、目線をもっと普通の生活者に寄せよう、誰にでも分かりやすいものにしよう、そういう人間観をもって仕事をしようよ、と。

実際、『メルカリ』は老若男女あらゆる方がユーザーになり得るサービスですし、しまむらを日常使いしている方も、お客さまの中には多いですからね。

したがって“エンジニア視点だけ”で「この機能もあの機能も欲しい」と機能を足し算するのが「改善」だと思ったら大間違いだ、ということです。

そうです。そもそも、『メルカリ』は最初からスマホユーザーが大多数であることを念頭に置いたサービスです。

PCなら画面が大きいからいろいろなボタンや機能を付けてもまだ大きな問題にはならないですが、スマホの画面でそれはできない。その制約があった分「とにかくシンプルに」という意識は開発現場のみんなが持っていました。

どんなものでもそうですが、特に『メルカリ』のように幅広い層に利用してもらいたいサービスやプロダクトを作るなら、頭の中の「人間観」を、自分や周りの人を越えて想像する必要があると思います。

デザイナーの彼女が「しまむら理論」で言っていた通り、人間はそんなに意識高くないし、新しいものをどんどん覚えて使いこなすことなんてできません。

これは、誰かをバカにしたり「意識が低い」と言っているわけじゃなくて、僕や皆さんも含めて「めんどくさがりで怠惰なのが人間の本質」だということです。

むしろ、優秀なエンジニアであればあるほど、それに気付かず、「自分基準」でサービスを企画して失敗することが多い。それって作り手としてズレているわけで、まずはコードを書く前に、根本原因である「人間観のズレ」を修正する必要があるんです。

良かれと思って行った「SOLDアイテム非表示」で出品・購買数ダダ下がり

はい。最も大きかったのは、メルカリUSでの経験ですね。アメリカに進出する際、最初は日本のアプリのデザインをそのまま持っていったんです。日本での利用者数はすごい勢いで伸びていたし、アメリカでも一定の支持は得られるだろう、と。

でも結果は違ったんですよ。

当時の『メルカリ』のアプリは、今と違って「出品」のボタンが、スクロールして止まると右下から出てくるデザインになっていました。日本人の感覚からすると、悪目立ちするくらい目立っていて、すぐ「出品」の字が目に留まるはずなんですが、なぜかアメリカ人の多くは気付いてくれなかったんです。

そうです。でも、アメリカでユーザビリティーテストをしたところ、スマホをいじりながら「どこから出品するの?」って聞かれたんですよ。それも、1人じゃなくて何人もです。

つまり「視界には入っているはず」なのに、そこに意識が向いていない。日本人はすぐ気付くのに、アメリカのユーザーは、出品ボタンなどの、サービスの根幹に関わる重要な機能に直感的に気付いてくれない。それは大きなショックでした。

「何でこういうことが起きるんだろう?」と疑問に思って、出張帰りの飛行機の中でもずっと思考を巡らせていました。そして、これは個人的な仮説なんですが、「識字率」が日本とは違うのでは、と考えたんです。

アメリカは移民も多いですし、英語が話せても読み書きまで得意な人ばかりではありません。だから文字で書かれた出品ボタンやクーポンが目に留まらないのでは、と。だからこそ、グローバルで利用されるアプリでは、文字ではなくアイコンが主体のユニバーサルなデザインが好まれるのかもしれませんよね。

「文字情報があれば読んでくれるだろう」という認識が、日本人である僕らにとっての当たり前であり、「人間観のズレ」だった。それを実体験として痛感しましたね。

いくつかありますが、特に印象的だったのは「SOLD」アイテムの表示について。『メルカリ』で普通に検索すると、すでに売れてしまった商品も出てきますよね。あれって邪魔だと思いませんか?

実際、ユーザーインタビューをすると、必ず邪魔だって言われるんですよ。開発者だってそう思うから、検索結果にSOLD アイテムを表示しないようにしたことがありました。そうしたら予想に反して、出品や購買の数字が全て下がり出してしまったんです。

そもそも「ECにおける検索」って、普通は「買いたい人」がするものだと思いますよね。検索機能が改善されると、欲しいものが見つかりやすくなるので「購買転換率」が上がるはずだし、実際上がっていたんです。しかしこれまで改善がうまくいったときは、実は「出品転換率」も同時に上がっていたんです。これが盲点でした。

当時の僕は不思議に思いました。「なんで検索改善によって出品が増えるんだろう?」って。そこで、はたと気付いたわけです。「買いたい人だけじゃなくて、売りたい人も検索をしていたんだ!」と。

というのも、出品をするときには、「これにどれほどのニーズがあるのか」「いくらくらいの値付けをすべきなのか」を考えます。

それなのにSOLDアイテムが表示されないと、売れてる様子や売れている価格が分かりにくいので、結果的に出品が減ってしまう。これは『メルカリ』というサービスにとって致命的なことで、購入者の誰もが邪魔だと思っていた情報が、実は『メルカリ』の収益サイクルにとって非常に重要だったんです。

開発に閉じこもっていては、人間観のズレは防げない

幸いなことに、僕が担当してきたメルカリや現職のスマートニュースは、一般のカスタマー向けのアプリですから、とりあえずは自分で使ってみます。つまり、自分がまずお客さんになってみる。

そうして、自分なりの「事前仮説」を持つことが、サービスを改善する上で非常に重要です。もちろん、それが本当に合っているかは分かりません。だからこそ、後からきちんとA/Bテストを実施して、統計的にデータを取ってから仮説が正しかったかどうかを確かめる作業が必要です。

そうした仮説と検証の繰り返しが、自分の想定している人間観がズレていないかどうかを確かめることにつながるはずです。

一般消費者向けではないサービスの開発をしている場合も、ユーザーは必ずいるわけですから、できるだけその人の気持ちになってみることですね。

例えば、僕が以前在籍していたビズリーチには、スカウトする側の管理画面がありました。それを使うのは企業の人事採用担当者だったり、ヘッドハンターの方だったりするわけですが、優秀なプロダクトマネジャーやエンジニアは、そういうユーザーの声を直接集めようと努力していました。

エンジニアだからといって、開発をしているだけでは気付けないことが山ほどあります。

メルカリでは一時期、僕からお願いしてCS(カスタマー・サービス)の問い合わせ電話対応をやらせてもらったことがあります。

また、お客さまから寄せられた問い合わせやクレームをスプレッドシートにまとめて、社内の有志で集まって上から下までぜんぶ見ていったこともありました。これも最初のうちはつらいのですが、チームみんなでやっていると、だんだん楽しくなってくるんですよ(笑)

何より、サービスに手厳しい意見をくださる方からのサービス評価が意外に高かったりするので、そこから「人間って単純じゃないんだな」と実感できました。

人間観を変えるといっても、意識的にやるのは難しい。だから、組織的にそういう仕組みをつくるといいと思います。

あとは、開発チームだけでなく、会社全体でそういう意識を共有できるといいですよね。例えばスマートニュースでは、代表の鈴木自ら、社内の有志とともにアメリカの20州以上に足を運び、現地のユーザーがどのようにニュースを見ているかなどのユーザーインタビューを繰り返し行っています。

今度のアメリカ大統領選挙も、「ニュースアプリに対する関心が高まるきっかけだから、アメリカに行こう」という話が出ていました。

今回は新型コロナウイルスの影響で実施することが難しかったですが、やっぱり現地の空気感って行ってみないと分からないじゃないですか。

一見、開発には関係ないようですけど、ニュースアプリに関わらず、サービスが実際に使われる現場を知るというのは、エンジニアにとっても大切なことだと思います。

あと、誤解してほしくないのは、「人間観のズレは良くない」といっても、「最初から万人に刺さるマス向けの企画・開発だけをしよう」ということではないんです。

元スマートニュースの西口一希さんが『たった一人の分析から事業は成長する 実践 顧客起点マーケティング』(翔泳社)という本の中で書いているのですが、マスに使ってもらうためには、まず誰か「たった1人」に刺さっていなければいけないんです。

「たった1人」に刺さらないものが、マスに受けるわけありません。1回ピンポイントで突き刺した後、その背後にどれだけの広がりがあるかを考えてみてください。

つまり、人間観を変えるというのは、ターゲット層を広くすることではなくて、「本当にこのサービスを使っている人は誰なのか」ということをディープに深堀りし、正しく見極めることなんです。

そこに着目し、仮説を立て、自分の思い込みや常識は捨てて実際に機能開発にあたってみる。その後は検証、改善を繰り返す。

それを続けていくと、意外なニーズの発見や広がりが見つかることがありますよ。

取材・文/高田秀樹 撮影/赤松洋太 編集/河西ことみ(編集部)

RELATED関連記事

RANKING人気記事ランキング

NEW!

“最強PMO”が指摘する、会社で評価されない人が陥りがちな認識のズレ【連載Vol.9】

落合陽一「2026年にはほとんどの知的作業がAIに置き換わる」人間に残される仕事は“とげ作り”

NEW!

コードを書かない管理職にはなりたくない、生涯プログラマー希望者のバイブル【ソニックガーデン・伊藤淳一】

AWS認定資格10種類を一覧で解説! 難易度や費用、おすすめの学習方法も

NEW!

ノーベル物理学賞、本当は日本人研究者のもの? 甘利俊一の功績を忘れてはいけない【今井翔太コラム】

JOB BOARD編集部オススメ求人特集

タグ