天才棋士・羽生善治と東大教授・松尾豊が語り合う最新AI事情「AIの予想結果が人間の判断を狂わせることもある」

進化を続けるAI技術は、私たちの働き方や日常生活をどう変えていくのか。今回紹介するのは、10月17~18日にオンライン開催されたイベント『J-WAVE INNOVATION WORLD FESTA 2020 supported by CHINTAI』内のセッション。

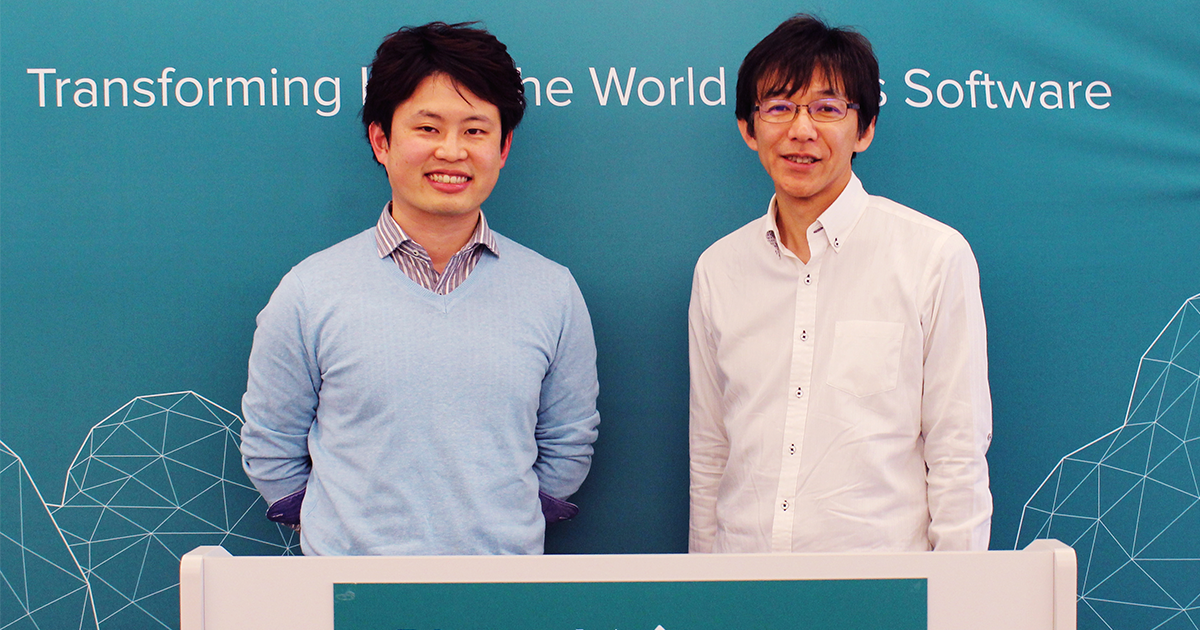

AIに造詣の深い将棋棋士の羽生善治さんと、AI研究の第一人者である松尾豊さんが「AIが創る新しい未来」について語り合った。

本記事では、最先端の研究成果や、AIの活用が進む将棋界の現状を通じ、二人が考える「AIが切り開く未来の可能性」を紹介する。

羽生善治さん(将棋棋士)

松尾豊さん(東京大学大学院工学系研究科教授)

モデレーター:川田十夢さん(AR三兄弟)

冬の時代を超えて、盛り上がりを見せるAI業界

松尾:2012年に画像認識の技術が大きく飛躍し、2015年頃からその技術がどんどん実用化されています。コロナ禍で広がった体温の計測システムもディープラーニングの一例。顔認証と、表皮温度の計測という二つの技術を組み合わせたシステムです。

ディープラーニングの技術がここまで発達するには、2030年くらいまでかかるのではないかと個人的には予想していました。しかし今では、人間の脳を模した「ニュートラルネットワーク」というシステムが大きな成果を上げて、私の予想よりもかなり速いスピードで進化を続けています。

羽生:AI研究の分野は「冬の時代」と言われ、研究者の方にとって不遇の時代も長かったと思うのですが、転換点が訪れたのはいつ頃なのでしょうか。

松尾:私がAI研究を始めたのは1996年頃です。人間の脳がどのような仕組みで動いているのか、ミクロな部分の解析は進んでいましたが、全体として何が起こっているのか、実はほとんど分かっていなかったのです。しかし、人間の知能が何らかのアルゴリズムで動いていることは間違いない。これをコンピュータで再現しようという試みが面白くないはずがないと思い、研究をスタートしました。羽生さんが仰る通り、当初は冬の時代でしたが、「これはいけるんじゃないか」と感じ始めたのは2005年頃でしょうか。

羽生:今はAI研究が大いに盛り上がっていますが、その背景には確信を持って何十年も研究を続けてきた方々の歴史があるわけですね。研究者の皆さんの強い意志を感じます。

松尾:ディープラーニングの世界は、これからが勝負です。最先端のモデルを動かすにはとてもお金がかかるので、GAFAなど一定の資本がある大手企業に独占されてしまう可能性があります。日本でも、今こそ研究と産業が連携しなければならないという危機感を抱いて活動しています。

AIによる勝敗予想は、人の「恐怖心」を煽る?

画像は日本将棋連盟HPより抜粋

羽生:はい。「勝率90%」のように数字が出ることが一般的になっています。ただ、AIの予想を人間の目から見ると、やや楽観的ではないかと感じています。AIの予想では「勝率95%」などとされていても、感覚的には60%くらいではないかと思うことはよくあります。

羽生:そうですね。AIの予想通りにならない要因としては、人間の「恐怖心」があると思います。「恐怖心が人の判断を狂わせる」ということが、AIによる予想数値が出ることで浮き彫りになっているとも言えます。

羽生:そうですね。公式戦は対面で行っていますが、イベントはほぼ延期かキャンセルになりました。緊急事態宣言下では直接会うことが難しく、リモートで練習を行いました。「オンラインでやってみたら意外と普通にできた」という意味では、リモートワークと同じ感覚かもしれませんね。1年前、こんな事態になるとは夢にも思いませんでしたが、この状況で続けられるやり方を考えていかなければなりません。

松尾:研究そのものには、正直ほとんど影響はありません。学会の後、飲みに行くことがなくなったので、ある意味効率的に仕事ができるようになりました。

松尾:CTでコロナの症状を特定する技術や、位置情報と組み合わせて感染のリスクを把握するシステム、ワクチンの候補物質を見つけ出すための技術など、国内外で開発が進んでいます。AIやITを活用し、さまざまな作業を自動化しようとする流れは、技術の進歩にとってはプラスの影響と言えるかもしれません。

社会的な許容度が問われる「シンギュラリティー」後の未来

羽生:AIには、生活を便利にしたり、サービスを向上させたりする他に、「人間が持っているポテンシャルを引き出す」という役割があると思います。人間がAIに寄り添っていくのは大変ですが、AIが人間に寄り添っていく、つまり人が才能を磨いたり、学習したりするためにAIを活用することで、健全な未来が実現するのではないかと考えています。人間社会が、AI技術による変革を円滑に受け入れられるかどうか、社会的な許容度が問われていくのではないでしょうか。

松尾:映画に描かれているような、AIと人間が争う状況はないと思いますが、一方でAI技術を社会の中でどう生かしていくかというのは重要な課題ですし、議論が必要な分野です。このテーマについては、『サピエンス全史』で知られるユヴァル・ノア・ハラリの『ホモデウス』が面白いので、興味がある方はぜひ読んでみてください。AI研究をする立場としては、ユートピアを実現できるように、新たな技術をつくっていきたいと思っています。

文/高橋美帆子

RELATED関連記事

RANKING人気記事ランキング

NEW!

“最強PMO”が指摘する、会社で評価されない人が陥りがちな認識のズレ【連載Vol.9】

落合陽一「2026年にはほとんどの知的作業がAIに置き換わる」人間に残される仕事は“とげ作り”

NEW!

コードを書かない管理職にはなりたくない、生涯プログラマー希望者のバイブル【ソニックガーデン・伊藤淳一】

AWS認定資格10種類を一覧で解説! 難易度や費用、おすすめの学習方法も

NEW!

ノーベル物理学賞、本当は日本人研究者のもの? 甘利俊一の功績を忘れてはいけない【今井翔太コラム】

JOB BOARD編集部オススメ求人特集

タグ