本連載では、「世の中で活躍するエンジニアの過去の失敗」にフォーカス。どのような失敗をし、どう対処し、そこから何を学んだのか。仕事で失敗してしまった時の対処法や心構えを先輩エンジニアから学ぼう!

「苦手な仕事」は自分を知る最大のチャンス。天才エンジニア川崎修平が“苦手だらけの20代”をあえて過ごした理由

自分の「得意なこと」も「苦手なこと」もよく分かっている。そんなエンジニアは、迷うことなく「得意なこと」に集中してスキルを磨くべきなのかもしれない。

ところがある天才エンジニアは、あえて「苦手なこと」を経験する道を選んだ。『Mobage』や『モバオク』をたった一人で3カ月で完成させるなど、ディー・エヌ・エー(以下、DeNA)の急成長フェーズを支えてきた川崎修平さんがその人だ。

言うまでもなく、川崎さんにとってサービス開発は得意中の得意。その一方で、マネジメントなどの苦手なことも多いのだという。しかし「明らかに自分には向いていない」と思うことも、頼まれれば断らずに引き受けてきた。

「苦手なことをやった結果、やっぱり苦手だと分かることが多かったです」と本人は笑うが、安全地帯から飛び出した場所で見た景色は、その後の川崎さんの確かな糧となっていた。

現在はベンチャーキャピタル、デライト・ベンチャーズで活躍する川崎さん。自らの意思で手にしてきた“失敗”経験は、彼のキャリアにどのような影響を与えたのだろうか。

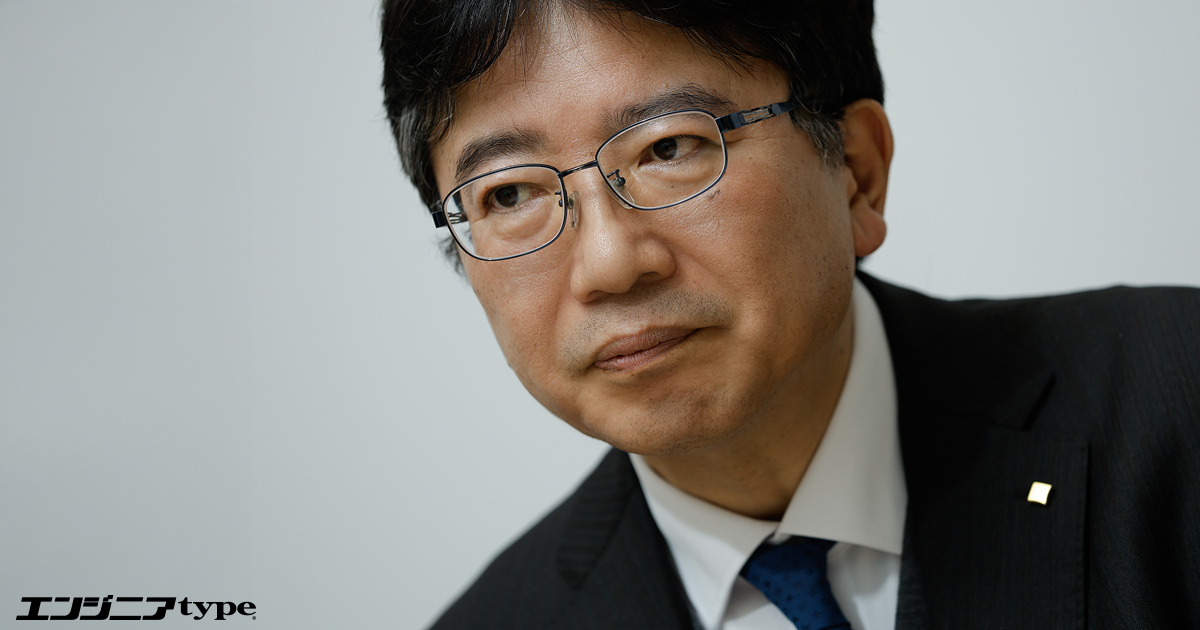

株式会社デライト・ベンチャーズ エンジニア 川崎修平さん

元DeNAの取締役CTO。『Mobage』や『モバオク』を独力で3カ月で開発。東京大学大学院の博士課程に在学中の2002年より、DeNAにアルバイト入社し、07年には取締役に就任。規格外の発想力・開発力・スピードで同社のサービスの開発をリード。18年6月にDeNAを退職後、19年10月からデライト・ベンチャーズに入社し、エンジニアとして、起業家の初期プロダクトの設計・開発をメインに担当する

――早速ですが、川崎さんはこれまでに大きな失敗をした経験はありますか?

失敗と言うべきではないかもしれませんが、得意でない仕事をやることになった結果、苦労した経験はたくさんあります。

――どのような出来事が印象に残っていますか?

DeNAで開発をしていた頃、守安(元DeNAのCEO)から「『Mobage』のコミュニティを盛り上げたいから、何かアイデアを出してほしい」と頼まれたんです。

どうすればアイデアが浮かんでくるかなと思って。とりあえず新宿中央公園にノートを一冊持って行って、スケボーしてる兄ちゃんたちを丸一日見ながら考えるだけ、みたいなことを繰り返していました。

――独特なアイデアの出し方ですね。その結果、打開策は見つかったのですか?

何も出てきませんでした。結局これといった施策を打てないまま、半年が経ってしまいました。

「公園で、何かアイデアが降りてくるのを待っていました」

今思えば、インプットがない状態でアウトプットが出てこないのは当たり前ですよね。

ただそれ以上に、僕が「そもそもゼロイチが得意ではなかった」という理由が大きいと思います。

振り返れば、『Mobage』を作ったときは、最初に「こんなものを作りたい」という構想を守安から聞かされていました。自分はそれを「最大限に成功させるにはどうしたらいいか」を考えるところからスタートできたので、力を発揮できたんです。

ビジネスの種を形にすることはものすごく得意だけれど、それをゼロから考えるのは苦手。自分の強みは「0→1」ではなく「0.1→1」のフェーズで発揮されるということに、後になって気が付きました。

――それに気付いた後は、「0.1→1」のフェーズの仕事だけをやることにしたのですか?

いや、そんなことはなかったです。

その仕事で成果を出せなかったのは残念でしたが、当時はまだ30歳前後。全然できそうにないことを頼まれても「それを自分がやったらどうなるのだろう?」という好奇心が勝っていたので、頼まれる仕事は基本的に断らないようにしていました。

――ということは、他にも「苦手なこと」をたくさん経験してこられた?

そうですね。例えば、DeNAが海外戦略の一環でアメリカのngmoco社を子会社化した際に、その会社のプラットフォーム責任者を務めました。

英語は話せなかったし、海外でのキャリアに関心もなかったんですけど、「そんな自分が海外拠点の部門責任者をやったらどうなるだろう?」と興味を持ったので引き受けました。

その結果、いわゆる一般的なリーダーシップは発揮できなかったと思います。自分には「手を動かして背中を見せる」以外の方法で人を引っ張ることが難しかった。

ただ、そんな僕をなぜか現地の人は受け入れてくれたんです。おそらく、いつも楽しそうにしていたからでしょうね。困ったときは周囲がフォローしてくれて助かりました。

こんな風に苦手なことをやってみても、それなりに楽しさはあるし、学びもある。だから、苦手なことをして後悔した経験はありません。若いうちは「もう得意なことしかやらない」とは、一度も思わなかったですね。

「得意なこと」に振り切ったのは、40代になってから。働き方も持続可能に

――苦手なことでも頼まれたら引き受けるスタイルは、今も続いているのでしょうか。

40代になってから少し変わりました。

苦手な仕事をたくさん経験してきて分かったのは、自分がバリューを出せる領域と出せない領域は明確にあるということ。それを痛切に感じたのは、DeNAで取締役をしていた頃です。

自分はアイデアの種を最高の形で仕上げて、それをユーザーやチームメンバーに喜んでもらうことで幸せになる人間です。ものを作るのは得意だけど、それ以外のことにはあまり関心がない。

電話だってまともに取れないくらいですからね。自分のペースが大切なので、人と足並みをそろえて働くのも苦手です。

取締役を担当していた頃は、そんな僕が技術に口を出すことはほとんどなく、組織間のバランサーとしての役割に徹していた。厳しいことを言わないといけないこともあったし……エンジニアとしてのバリューを出せないことへのもどかしさもありました。

――その後、2018年にDeNAの取締役を退任し、ベンチャーキャピタルのデライト・ベンチャーズに入社されました。現在はどんな仕事をされているのですか?

ベンチャー・ビルダーという事業で、起業家の初期プロダクトの開発や技術指導を行っています。すでにやりたいことがある起業家を応援する仕事なので、「0.1→1」が得意な自分の強みを生かせていると感じます。

働き方も20代の頃に比べると大きく変わりました。昔は時間に関係なく力尽きるまで働いていたので、昼夜逆転が当たり前。仕事を終えても頭がフル回転してるのでなかなか寝られず、せっかく眠っても3時間も経てば目が覚めてしまう……。そんな生活だったんです。

でも今は、きちんと朝9時に仕事を開始して、基本的に18時には仕事を終えています。土日に作業をすることはほとんどありません。

――「得意なこと」に集中できる仕事を始めて、かつプライベートとのバランスも取れるようになったのですね。

そうですね。今は仕事をする時間と同じぐらい、いやそれ以上に、家族と過ごす時間が大切だと感じています。

無理をしすぎると調子は悪くなるし、生産性も下がるので、極力自分が価値を発揮できる領域で無理をしすぎず働くようになりました。

持続可能な働き方を意識するようになったのは、ここ5、6年の話。この働き方なら、50代、60代になってもエンジニアの仕事を続けていけそうだと感じています。

あえて苦手を経験すると「自分がどんな人間なのか」が見えてくる

――若手のうちは、得意不得意が明確なエンジニアでも「苦手な仕事もやってみるべき」だと思いますか?

そうですね。苦手なことをやるのは大変ですし、やってみた結果「やっぱり苦手だった」と分かることの方が多いかもしれないけれど、それでも若いうちはやってみた方がいいと思います。

なぜならその結果、自分がどんな人間なのかがよく分かるから。何に耐えられなくて、何をすれば満足する人間なのかが見えてきます。

ただ、苦手なことを追求しすぎても意味がない。その辺りのさじ加減をうまくできるといいですね。

――「苦しい」だけの状況から、時々立ち止まってみることも大切だと。

ええ。何事も精一杯やっていれば、辛さを感じる瞬間は必ずあります。そのときに「なんで辛いんだろう?」と振り返ることが大切。

特に気を付けた方が良いのは、責任感が強い人ですね。辛さの原因が分かっていても、今やっていることをやめられない傾向があるからです。

「自分がこれをできないはずはない!」と思考が固まってしまわないように、チャレンジはしつつも、できるだけ自分を客観的に見るようにしてください。

それさえできれば、苦手なことをして一時的にパフォーマンスが落ちて短期的には「失敗」になってしまっても、次のステージではより自分を生かした働き方に近づけると思いますよ。

取材・文/一本麻衣 撮影/桑原美樹 編集/大室倫子

RELATED関連記事

JOB BOARD編集部オススメ求人特集

RANKING人気記事ランキング

エンジニアを苦しめる「言語化力」の正体。鍛えようと努力しても、迷走してしまう理由とは?

AIを「便利な道具」と思う限り、日本に勝機はない。AI研究者・鹿子木宏明が語る“ズレたAIファースト”の正体

年収2500万でも貧困層? 米マイクロソフトに18年勤務した日本人エンジニアが「日本は健全」と語るワケ

サイボウズはSaaS is Dead時代をどう乗り越えるのか。経営陣が明かす「むしろ際立つ価値」とは

落合陽一「2026年にはほとんどの知的作業がAIに置き換わる」人間に残される仕事は“とげ作り”

タグ