株式会社オリィ研究所 共同創設者 代表取締役 所長 吉藤オリィさん

高校時代に電動車椅子の新機構の開発を行い、国内の科学技術フェアJSECにて文部科学大臣賞、ならびに世界最大の科学大会Intel ISEFにてGrand Award 3rdを受賞。早稲田大学にて2009年から孤独解消を目的とした分身ロボットの研究開発に専念。12年、株式会社オリィ研究所を設立。著書に「孤独は消せる」(サンマーク出版)、「サイボーグ時代」(PHP研究所)、「ミライの武器」(サンクチュアリ出版)がある

新型コロナウイルスの感染拡大以降、対面コミュニケーションの機会は世界中で減った。そして浮き彫りになったのが「孤独」問題だ。

そんな社会課題に立ち向かうべく、「誰でも、どこにいても、現実世界と同じ体験ができる」ようなテクノロジーが急速に進化している。

ではそんな時代をけん引する二人の研究開発者たちは、どんな未来を見据えているのだろうか。

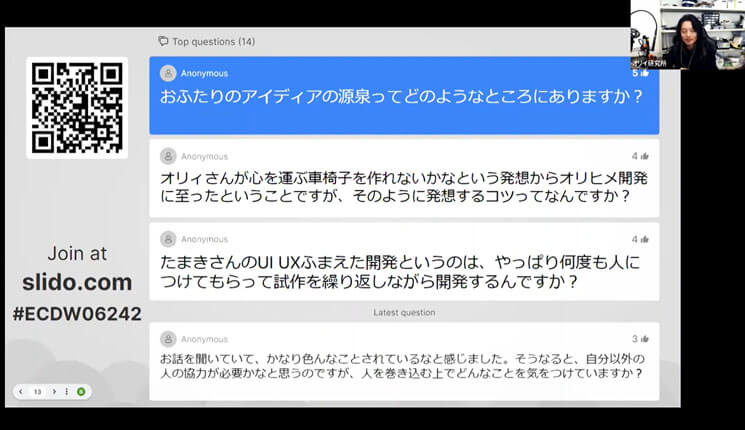

2022年6月21日(火)~25日(土)の5日間にわたり、エンジニアtypeが主催したオンラインカンテックファレンス『ENGINEERキャリアデザインウィーク2022』(ECDW2022)の4日目には、分身ロボット『OriHime』などの開発に取り組む吉藤オリィさんと、多様な感覚を他者やロボットと共有する技術「BodySharing」の研究開発者である玉城絵美さんが登壇。

二人の研究開発の現在地や見据える未来像を聞くと、「人の心を動かす」ためのモノづくりに欠かせない視点が見えてきた。

株式会社オリィ研究所 共同創設者 代表取締役 所長 吉藤オリィさん

高校時代に電動車椅子の新機構の開発を行い、国内の科学技術フェアJSECにて文部科学大臣賞、ならびに世界最大の科学大会Intel ISEFにてGrand Award 3rdを受賞。早稲田大学にて2009年から孤独解消を目的とした分身ロボットの研究開発に専念。12年、株式会社オリィ研究所を設立。著書に「孤独は消せる」(サンマーク出版)、「サイボーグ時代」(PHP研究所)、「ミライの武器」(サンクチュアリ出版)がある

琉球大学 工学部 教授 H2L, Inc. CEO 玉城絵美さん

琉球大学工学部情報工学科卒、筑波大学大学院システム情報工学研究科、東京大学大学院学際情報学府でロボットやヒューマンインターフェースの研究を行う。2011年「ハンドジェスチャ入出力技術とその応用に関する研究」で東京大学・博士(学際情報学)。アメリカのディズニー・リサーチ社、東京大学大学院総合文化研究科などを経て、早稲田大学准教授。12年、H2Lを起業。21年4月より琉球大学教授 #ロボットカフェ、感覚共有の文化形成…研究者二人が見据える未来

——お二人は研究者として、社会課題を解決するプロダクトを開発されています。それぞれの進捗と工夫した点、今後どんな世界を実現していきたいかというビジョンについて語っていただけますか?

吉藤(以下、オリィ):私が開発している分身ロボット『OriHime(オリヒメ)』の事例として分かりやすいプロジェクトの一つに、2021年6月に東京・日本橋にオープンした「分身ロボットカフェ DAWN ver.β」があります。

分身ロボットカフェ DAWN ver.βの様子

分身ロボットカフェとは、外出困難者である従業員が『OriHime』&『OriHime-D』を自宅から遠隔操作しサービスを提供するカフェです。テクノロジーの力により、人々が新たなかたちで社会参加できる未来を実現していきたいと思い、研究開発を進めています。

といっても言葉では分かりづらいでしょうから、ご興味のある方は、昨年10月に取材を受けた番組の動画がYouTubeにアップされているので、ぜひご覧ください。

オリィ:分身ロボットカフェでは、障がいを持っていたり、引きこもりであったりする方々が働いています。最近ではロックダウン中で日本に帰国できない方々など、海外からのメンバーも参加してくれています。

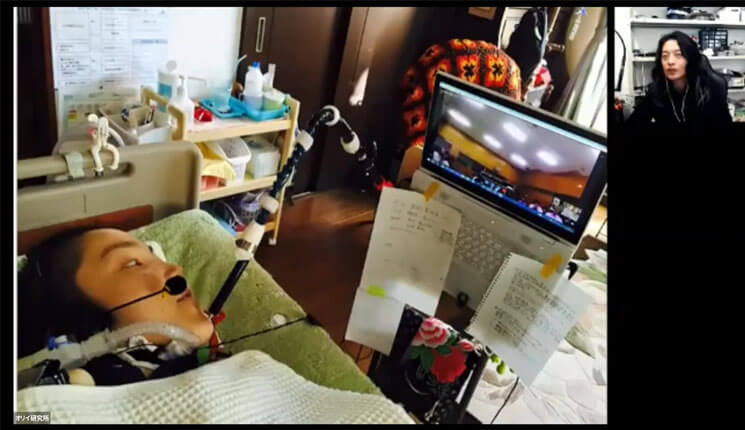

オリィ:みなさん、ALSという病気をご存じですか? ALSは筋萎縮性側索硬化症といって、筋肉を動かし、運動をつかさどる神経(運動ニューロン)が障がいを受け、手足・のど・舌の筋肉や、呼吸に必要な筋肉すらもだんだん動かせなくなる難病です。

先ほどの動画の彼女はもともとバリスタをされていたのですが、病気の進行でコーヒーを淹れることができなくなりました。そこで登場するのが、分身ロボット『OriHime』です。

実は『OriHime』は、他のロボットと連携させることができます。

彼女が遠隔操作で『OriHime』からシグナルを出し、川田テクノロジーさんの産業用ロボット『NEXTAGE(通称:ネクストくん)』を動かせば、お客さんにコーヒーを淹れることができる。つまり、体が動かなくてもバリスタの仕事を続けられるんです。彼女のコーヒーは大人気で、たくさんのお客さんが訪れるそうです。

——オリィさんは、高校時代から車椅子の開発も手掛けいるそうですね。

オリィ:はい。工業高校だったので、車椅子の開発に関しては、プログラミングはもちろん、溶接まで自分で行っていました(笑)

障がい者の社会参加というテーマを掲げると、みなさん、ついつい「障がい者を助けなきゃ!」と思い込んでしまいがち。でも、誰かから一方的に助けられる関係は、当事者にとってはつらい環境なこともあるのです。

これは私自身の体験からも言えることです。私は小学校から中学にかけて不登校になった経験があり、ある時期はほとんど学校に通えませんでした。そんな時、人から助けられるとかえって申し訳ない気持ちが募り、居心地の悪さを感じました。

そこで、車椅子の人が外に出て、走行する行為から価値を生み出そうと思い立ちました。車椅子の自分が人の役に立つことで、喜びややりがいを得ていく仕組みをつくったわけです。

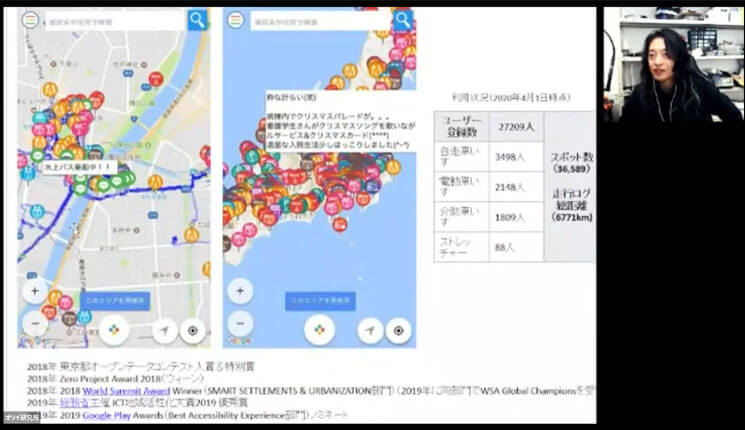

具体的には、車いすユーザーが走行した道のりを地図上に描いて、施設や設備のバリアフリー情報を共有できるスマートフォンアプリ『WheeLog!アプリ』を開発しました。

累計10万ダウンロードを達成した『WheeLog!』アプリは全国の車椅子ユーザーが情報投稿できるプラットフォームになっている

オリィ:さらには、『WheeLog!アプリ』から集まったユーザーの声を反映して、さまざまな車椅子を開発しました。

例えば、ALSの方の「視線」に連動して動く車椅子を作ったり、寝たきりの女の子の車椅子に仕掛けをセットして、お母さんの後を追いかけられる仕組みを開発するなど、さまざまな声を形にしてきました。

将来的には分身ロボットを使い、自分自身の介護ができるようなものを作りたいと考えています。

▲ALS患者が分身ロボットを使って訪問者にコーヒーを振る舞う

オリィ:誰しも、いつかは病気や加齢で体が動かなくなるときが来るはずです。私たちはそのときに備え、「どうやったら自分らしく生きていけるか?」を本気で考えています。現在は70人を超えるメンバーたちと日々研究に取り組んでいますので、分身ロボットカフェにぜひみなさん遊びに来てください。

——今のお話を踏まえて、玉城さん、いかがでしょうか?

玉城:実は私も体調を崩して入院していた時期があるのですが、職員の方にすごく良くしてもらったのが嬉しくて、もっと入院していたいな、なんて思っていました(笑)

それでもオリィさんと同じように、何かを体験する機会が減ることに対しては、「なぜこんなにも外の体験ができないんだろう」と理不尽さを感じたのを覚えています。

部屋の内・外、身体的・時間的な理由、都市部と地方などの居住地などに左右されずに、どんなことも体験したい。制約を全部取っ払い、なるべくすべての人が平等に体験できるようにしたいという思いが、私の研究や事業開発の原動力です。

——具体的にはどのような研究開発をされているのでしょうか?

玉城:私が進めている研究は、人間とロボットの体験共有(ボディシェアリング)です。

人間と人間の体験共有は、以前よりさまざまな形で行われてきました。例えばYouTubeやInstagram、TikTokなどのソーシャルメディアなどもそうですね。いろいろな媒体を通して視聴覚情報を共有することで、体験を能動的に他者と共有しています。

しかし、視聴覚情報の共有はあくまでも他者の体験の後追いにすぎません。

そうではなく、ロボットと人間をつなぎ、ロボットの固有感覚(自分自身が何かに作用することで得られる感覚)を自分と共有することで、より臨場感のある同期的な体験ができないかと考えました。これが、私の研究の根底にあるアイデアです。

研究を通して、言語や聴覚、視覚情報で体験を受動的に得るよりも、固有感覚で体験を能動的に得たほうが、最大で53.5%も臨場感に関わる「身体所有感」が高まることが分かってきました。

今後は料理や教育、観光、スポーツエクササイズの領域まで体験共有の可能性を広げたいと考えています。具体的には、人体に外部から電気刺激を与え、楽器演奏が全くできない人でも自然と楽器を弾いてしまうような仕組みづくりなどが実現できたら面白いですね。

——研究が発展すれば、例えばメタバースの世界などもよりリアルに感じられるということですね。

玉城:そうなれば嬉しいです。

最近では『BodySharing+AI』でメタバースと体の固有感覚を共有し、メタバース上でもっと働きやすく、もっと生活しやすくする仕組みを検討しています。

例えば緊張している、体力がどのくらい残っている、などのステータスをメタバース上で視覚的に共有できれば、「つらそうだな」「元気だな」「疲れているように見えるけど、実はめちゃくちゃ体力あるな!」なんて、状態を他者に共有できて面白いですよね。

ボディシェアリングは、技術的にはやっと産業化してきたところ。それに対して文化的にどう受け入れられるかは、私自身も分からないですし、行く末が気になっています。

そこで、最近ではこの技術を活かしてCMや邦画に協力しており、文化的な挑戦もしています。

——お二人のプロダクトについて、興味深くお話を伺いました。開発にあたって、使いやすさや使い心地など、人の心を動かすために必要なUI・UXをどう構想しましたか?

オリィ:まず何よりも、当事者に会いまくることですね。

私の場合、当初は自分が動くとロボットが真似をして動いてくれるようなプロダクトを作っていました。ところが、病気や障がいを負ってしまった人の中には、そもそも手が動かない方もいます。

たとえば、私の親友は4歳で交通事故に遭い、頚椎を損傷したため、手を振る感覚を含めて自分の体が動く感覚がありません。じゃあ、彼はどうやってパソコンを操作するかというと、顎を使っているんだとか。

これは彼がオリジナルで身に付けてきたパソコンの操作方法で、他の患者さんもまた、オリジナルの操作方法を持っている。だからこそ、きちんと当事者に会って構想や設計に生かしていくことが大切かなと思います。

他にも、とあるALSの方のお宅にいったときには、ヘルパーさんが50音のひらがなが書いてある透明文字盤を手に持ち、患者さんと意思疎通をしている場面がありました。

これはアナログなやり方で、デジタルデバイスを使うよりも疲れてしまう。だからといって、これに慣れている方がいきなりフリック入力をやるのは難しいです。それなら、慣れている方法をそのまま生かせば良いのでは? と思いついて開発したのが、デジタル透明文字盤です。

いわゆる意思伝達装置という形でプロダクトになり、全国のALSの患者さんに使っていただいています。保険適用にもなったため、本来の価格である45万円の10分の1の値段で購入できます。

——まさに、当事者の体験に基づいたプロダクトの事例ですね。続いて、玉城さんにもUI・UXで工夫している点などを伺ってもよろしいでしょうか?

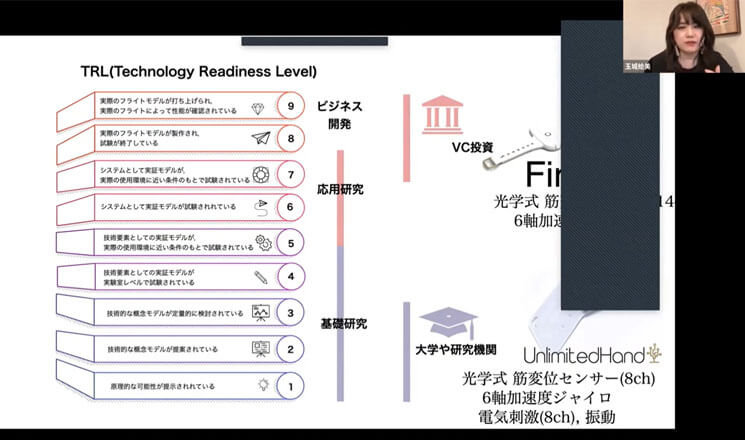

玉城:私は自分のプロダクトを設計する際に、NASAが使用するTechnology Readiness Levels(TRL)、つまり技術成熟度レベル(技術開発水準/技術成熟度評価)を判断軸にしています。

TRLとは、体系的な分析に基づいて新技術の開発のレベルを評価するために使用する基準で、まだ研究段階にあるのか、もしくはビジネスに投入する直前なのか、みたいな、製品のレベルを分かりやすく判断することができます。

こちらの資料をご覧いただくと分かるように、開発から産業化にいたるまで、それぞれの時期で求められるユーザーインターフェースは全く異なります。

産業化をするには、十分な小型化や原価を抑えた価格設定が必要になりますし、ユーザーさんの日常行動を邪魔しないように繊細な調整を加える必要もあります。

TRLのような客観基準をもとに開発すると、プロダクトの向かっている方向が分かりやすくなります。

——なるほど。最終的に描く未来予想図や、その実現のために必要になる要素はありますか?

玉城:すごく現実的な話をすれば、社会のビジョンや、安全に使えるための規制が必要でしょう。

でも、一番大切なのはソーシャルアクセプタンス。つまり、社会に受け入れられるかどうかです。

車椅子の方がもっと外に出たり、オリィさんの開発する『OriHime』があちこちにいたり。その状態が当たり前になり、ロボットに対して「あら、〇〇さん、お久しぶりです」みたいに、ごく自然にあいさつできるみたいな。

そういう、社会的な受容が一番大切だと思います。日常的に目にしていれば、「自分も使ってみようかな」となりますから。

電話が開発されたころは、完全に普及するのに50年ほどかかりました。それに対して、今は新しいサービスが出たらだいたい5年ほどあれば普及すると言われます。近い未来、できれば2020年代のうちに私やオリィさんのサービスが普及してくれたら嬉しいですね。

——ここからはフロアの質問にお答えください。まずは、「お二人が活動される現場では、とてもつらい思いをされてきた方々もいらっしゃるのではと思います。そうした当事者と向き合う際の心構えは?」とのご質問ですが、いかがでしょう?

オリィ:人間の体は20代ぐらいをピークにできることがどんどん減っていく。もしくは、病気や怪我で今までできたことが突然できなくなる。これってすごくつらいことです。

でも、例えば事故で腕を失って落ち込んでいるときに「大丈夫、義手があるから!」と持っていくのはあまりにも無神経です。きっと私でも、「なんで義手なんか付けなきゃいけないんだ!」と怒ってしまうはずです。

技術はあくまでも選択肢なので、「みんな使えばいいじゃん」になるのは良くない。当事者自身が、自分の体と付き合いながら気持ちを整理し、選択していくのが大事です。

——次の質問は、「お二人のアイデアの源泉は?」ですが、いかがでしょう?

玉城:アイデアの源泉は、「人」ですね。自分自身であったり、周りの希望であったり、いろいろな人がアイデアの源泉になることが多いです。

エンジニアがアイデアを思いつくのは、技術がベースになることもありますが、「ああしたい、こうしたい」「こうなったらいいな」というビジョンがベースになることも多い。

特に私は、「こういう未来があったらいいな」という構想から逆算して「どういう技術が必要か?」を考えることが多いです。

オリィ:私も同意見です。人とのかかわりがきっかけになることが多いですね。

私の場合は分身ロボットカフェに関わっている、寝たきりの友人たちがアイデアの源泉です。一緒に過ごして、ふとした会話をきっかけに「この問題は、なぜ解決していないんだろう?」という疑問が浮かぶ。

人って、まったくの他人が困っていても、なかなか力になろうと思わないし、考えられないんですよね。でも、知り合いや仲間が困っていたら、「どうにか解決できないかな?」と考え始める。

だからこそ私は分身ロボットカフェを作り、日々コミュニケーションを取りながら一緒に開発を続けています。

そして、皆さんにも彼らと出会ってほしいんですよ。今まで出会えなかった人と話をする。会話をすれば、彼らもまた同じ社会で生きていること、まだまだ解決されていない問題が多いことに気付くはずです。他者との出会いはアイデアだらけ。きっと面白いはずですよ。

文/小澤志穂

NEW!

タグ