『サポーターズCoLab』とは、若手エンジニア向け(20代がメイン)に技術勉強会やミートアップを開催するコミュニティサービスです。

【及川卓也】「エンジニアは歴史に学べ」予測不能な未来に備えるたった1つの方法

「コンピューターや通信技術の進化は社会構造を一変させ、今この瞬間にも、既存の考え方や仕組みを破壊し続けている」

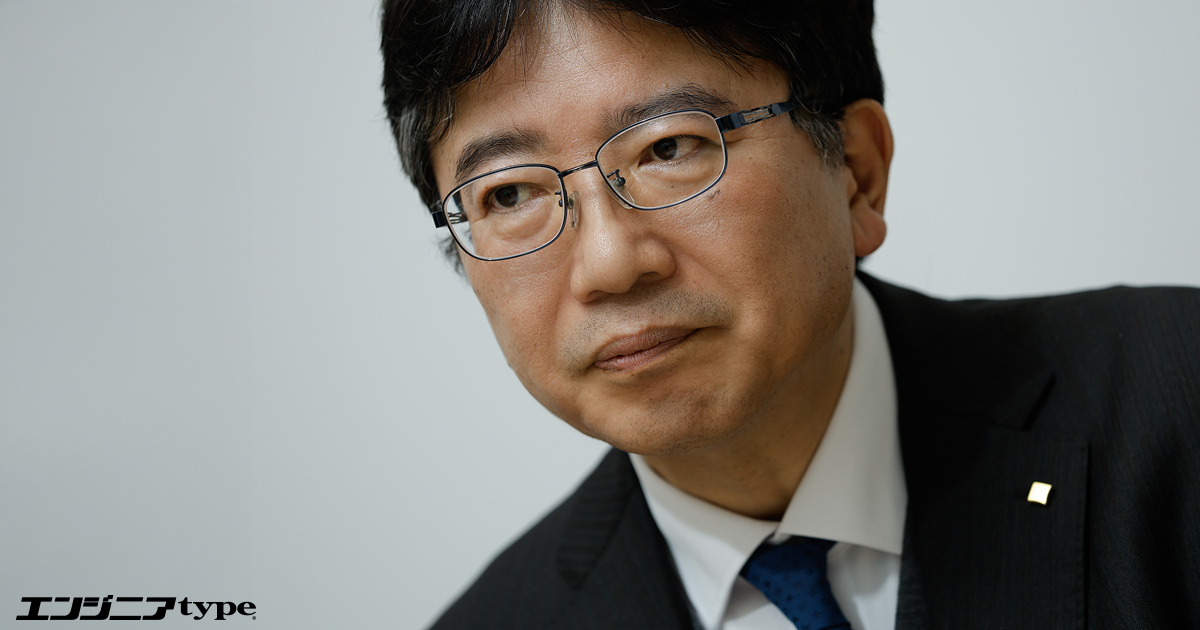

2018年12月15日、若手エンジニア向けの技術勉強会やミートアップを開催する「サポーターズCoLab」(主催:株式会社サポーターズ)にて、及川卓也さんの特別講演が開催された。

マイクロソフトやグーグルで、プロダクトマネージャーおよびエンジニアリングマネージャーを務めた経験を持つ及川さん。現在は独立し、プロダクト戦略やエンジニアリング組織作りなどでスタートアップを中心とした企業の支援を行っている。

及川さんは「未来に備えるためにも、今日までの情報技術の進化の歴史を知ることは無駄ではない。そこにはある種の共通パターンや法則が見受けられる」と話す。

果たして、情報技術の進化の歴史を知ることで見える、”ある種の共通パターンや法則”とは?

及川卓也さん(@takoratta)

早稲田大学理工学部を卒業後、日本DECに就職。営業サポート、ソフトウェア開発、研究開発に従事し、1997年からはMicrosoftでWindows製品の開発に携わる。2006年以降は、GoogleにてWeb検索のプロダクトマネジメントやChromeのエンジニアリングマネジメントなどを行う。2015年11月、技術情報共有サービス『Qiita』などを運営するIncrementsに転職。17年6月より独立し、プロダクト戦略やエンジニアリングマネジメントなどの領域で企業の支援を行う。

予測できない未来に備える方法は、歴史を学ぶことだ

テクロノジーが進化するスピードは年々加速しており、将来を予測することが難しくなっています。そこで、今回はインターネットの歴史を紐解き、エンジニアとして活躍し続けるヒントをお話させていただきます。

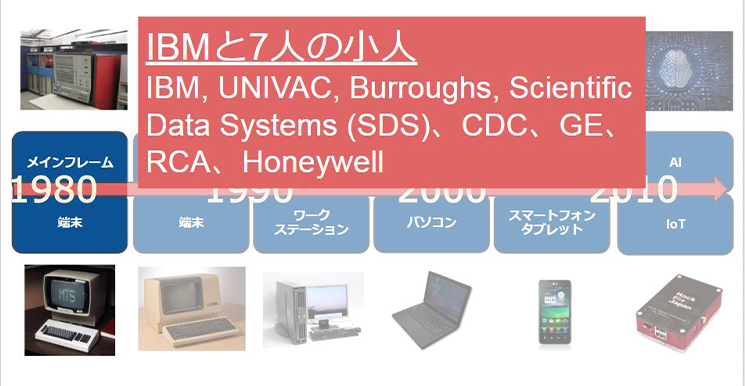

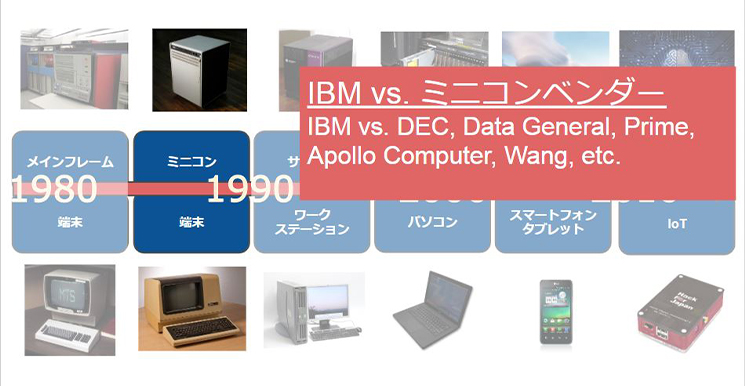

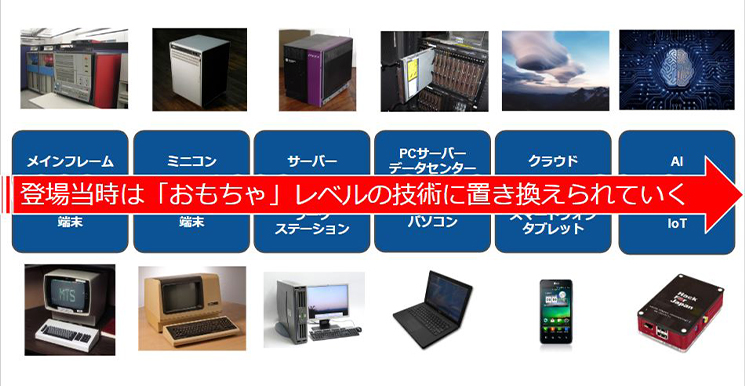

はじめに、私が社会人になる前からにあたる、コンピューター業界の40年前を振り返ってみます。上記の図を見れば、ITトレンドの変遷が分かります。

1960年代から1980年代初頭にかけてIBMは、UNIVACやBurroughsなどの、他のコンピューター主要7社を圧倒して大きなシェアを有したため、「IBMと7人の小人」と称されました。

この7社が売り上げを全部足してもIBMには敵わない、そういった時代があったのです。

そこで、このIBMに対抗する形で出てきたのが、私が新卒として入社したDECという企業です。DECは、IBMのメインフレーム(運用に大規模な設備を必要とする大型コンピューター)に対して、ミニコンピューターという概念で対抗しました。実は、ミニコンピューターと言っても全然小さくないんですけどね(笑)

小さめのミニコンピューター本体で家庭用冷蔵庫の半分くらいのサイズ、大きめのミニコンピューターでは家庭用冷蔵庫より大きいものまでありました。それでも、当時のIBMのメインフレームと比べるとミニサイズでした。

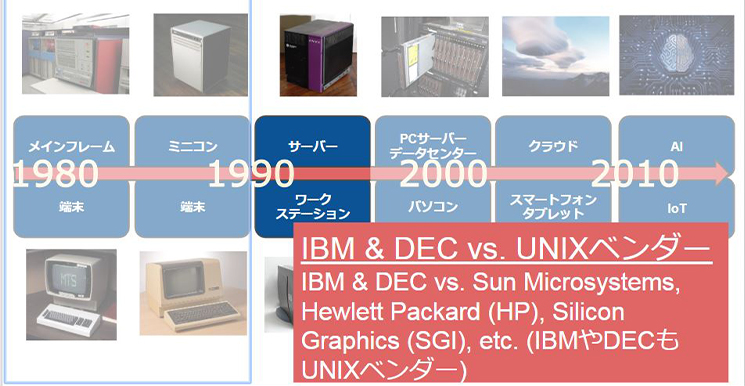

1990年代になると、DECに対抗するように、UNIXをベースとした『ワークステーション』が普及しました。これらは、技術者の手元で高度な計算ができることや結果を画面で様々な形式で確認できることなどから、技術用途で多く使用されました。

誰も実現されるとは思っていなかったマイクロソフトの野望

1990年代から2000年代に入ると、パーソナルコンピューターが普及します。

高価で一部の人のものだったコンピューターが、マイクロソフト、インテルといったような企業が現れた事により比較的容易に手に入るようになりました。

マイクロソフトの当時のビジョンは、「すべての情報をあなたの指先に」。つまり、「一家に一台のパソコン」を実現しようとしていました。

当時はまさか、「一家に一台のパソコン」が実現される日が来るとは一般の人は夢にも思わかなかった時代です。

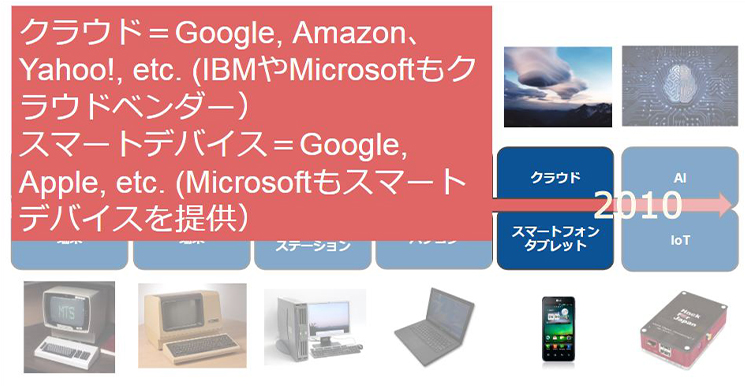

同じく2000年代には、クラウドの普及がありました。さらに2010年代には、スマートフォンが本格的に普及し、いつでもどこでもどんなデバイスでもサービスが利用できる時代に突入します。

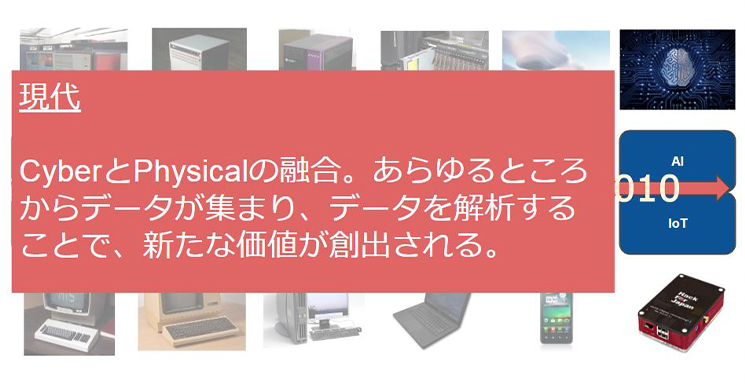

そして2020年を目前に控える現代はどういう時代かというと、IoTデバイスが世の中に普及したことで、さまざまなデータを集めることが容易になり、それをどう活用するかという時代に移り変わっています。データそのものを機械学習で活用していく、こういった世界にここ40年で変わってきています。

コンピューターの進化はとても速い。犬の1年は人間の7年に相当すると考えられていますが、コンピューターの世界も同様、通常7年で変化するような出来事が1年で変化すると言われています。そのため、「コンピューターの世界はドックイヤーである」と言われるのです。

“おもちゃ”と呼ばれたものが世界を変えているという現実

さて、ここまでざっくりとコンピューターや通信技術の歴史を辿ってきました。そこから導き出される大切なことは、「新しい製品が登場した際、全てここまで普及すると誰も思っていなかった」という点です。

IBMのメインフレームに対抗してDECがミニコンピューターを出した際、「研究者以外に使う人はいない」と考えたIBMは、DECを相手にしませんでした。また、最初のパーソナールコンピューターは”おもちゃ”みたいなもので、限られた人が自分の趣味のために必要とするだけでした。

それがいつの間にか、実用的なものになってどんな企業のオフィスでも使われるようなものになっています。同じことはクラウドに関しても言えますね。Webというものが一般的に普及したのが、『Windows 95』が出た1990年代後半からといわれています。

最初は操作性も悪く、回線速度は遅い、ブラウザのパフォーマンスも悪いと言われ、まさかブラウザの中でオフィス製品相当の機能が実現されるとは信じられなかっていなかったのです。情報の受発信には使えるけど、動作が伴うものは情報を装飾するくらいでしかなく、高度なエンタープライズシステムを見ているような人からは「やっぱりおもちゃだね」という評価が下されました。しかし現実は、今までにおもちゃと呼ばれたものが、世界を変えているのです。

最後に、GitHub シニアバイスプレジデントのジェイソン・ワーナーさんの言葉を紹介したいと思います。

「誰も将来を予測できない、しかし私たちはそれに備えることができる。それが、我々技術者にとってメインのJOBである」

未来を予測することは難しく、恐らくどんな偉人であっても不可能です。しかし、未来に備えるために、今日までの進化の歴史を知ることは無駄ではありません。技術の進化の流れの中で、過去から学び未来に備える力こそが、技術者として長く活躍していく為に必要なことではないかと思います。

取材・文・撮影/君和田 郁弥

サポーターズCoLabは、ユーザー同士の「スキルの交流」「知の循環」を促進し、若手エンジニアのスキルの底上げと、刺激を与え合う仲間を増やすことを目的としているエンジニアの為のコミュニティサービスです。

RELATED関連記事

JOB BOARD編集部オススメ求人特集

RANKING人気記事ランキング

エンジニアを苦しめる「言語化力」の正体。鍛えようと努力しても、迷走してしまう理由とは?

AIを「便利な道具」と思う限り、日本に勝機はない。AI研究者・鹿子木宏明が語る“ズレたAIファースト”の正体

年収2500万でも貧困層? 米マイクロソフトに18年勤務した日本人エンジニアが「日本は健全」と語るワケ

サイボウズはSaaS is Dead時代をどう乗り越えるのか。経営陣が明かす「むしろ際立つ価値」とは

落合陽一「2026年にはほとんどの知的作業がAIに置き換わる」人間に残される仕事は“とげ作り”

タグ