コラボlab

エンジニアが異業種、異職種の人同士の集まる混成チームにアサインされた時、どのようにコラボレーションして新たなイノベーションを創出していくのかに焦点を当て、その極意を発見・発掘していく。

コラボlab

エンジニアが異業種、異職種の人同士の集まる混成チームにアサインされた時、どのようにコラボレーションして新たなイノベーションを創出していくのかに焦点を当て、その極意を発見・発掘していく。

IoT関連プロダクトやロボットの開発などに代表されるように、昨今のモノづくり・サービスづくりではエンジニア、デザイナー、マーケター、ディレクターなど異業種・異職種の人たちがそれぞれの能力や知見を集結し、一つのプロジェクトに臨むようなシチュエーションが以前より増えてきている。

しかしながら、そういったプロジェクトでは、【専門性の違い】や【業務の進め方の違い】などを理由にチームとしてうまく機能せず、失敗してしまうことも往々にしてある。

そこで本連載では、異業種、異職種の人が集まる混成チームをうまく舵取りしている、さまざまな分野のリーダーを取材してその極意を見出し、コラボレーションの本質に迫る。第1回となる今回は、ロボット開発カンパニーのスピーシーズCEO兼CTO春日知昭氏に話を聞いた。

ソニーで『AIBO』の開発などに携わってきた同氏は、ロボットの未来を見据えたゴールを設定して起業。現在は、開発メンバーとしてメカエンジニア、電気エンジニア、プログラマー、通信技術、デザイナー、動きや音楽のディレクター、マーケター、コンテンツなど多様な専門技能を持つ人たちとの混成チームを編成し、一丸となってモーションフィギュア技術のプロジェクトを展開している。

スピーシーズ株式会社 代表取締役CEO兼CTO

春日知昭氏

1979年3月に早稲田大学理工学部電子通信学科(音響工学)を卒業後、東芝に就職。その後ソニーに入社。高性能UNIXワークステーション『NEWS』や『VAIO(デスクトップ)』の開発プロジェクトを経験した後、『AIBO』の基本ソフトウエアシステムである『OPEN-R』開発に関わる。2001年11月にソニーを退社し、翌月に現在の会社を設立。趣味はラジコンヘリコプターで15年間の経験があり、『ラジコン技術」誌に2年間連載執筆。東京工業大学非常勤講師として2006年から現在まで講義している

春日氏は、大企業(東芝7年、ソニー15年)でキャリアをスタートさせ、ソニーでは『AIBO』と出会うことでロボットの世界に興味を持ち仕事をしてきた。

そこではある程度のポジションを築いてきたが、職位が上がるにつれ仕事の9割以上が人事面や職場環境づくりといった雑用ばかりになってしまったという。そして次第に製品に対する目的意識が希薄になり、オリジナリティあふれるモノが作れない環境や自分に危機感を覚えるように。

そんな組織や自分の仕事のあり方に違和感を覚え、人生の目的として思っていることを実現するために、スピーシーズという自分の会社を始めることになったのだ(※以下は、スピーシーズが開発する『Model MOFI7』のプロモ動画)。

起業前の経験から、春日氏は「会社とは組織論ではなく目的論が重要である」と考えている。そして、会社は「皆がお金を稼ぐためのプラットフォーム」でもあると言う。

「このプラットフォームを立ち上げるのは株主やファウンダーの役割ですが、それを利用して皆で稼ぐ仕組みを作り上げていくのは社員の役割です。プラットフォームは皆で使うものだから可視化しないといけません。今までの会社はそこができていなかった。社員は単なる労働力になってしまい、会社にも社員にも変な甘えが出る。それが根本的な間違いだと思います」

一般的に、会社内のプロジェクトというのは会社組織が運営しており、社員は報酬のために組織に所属しているといった関係性で回っている。そのため、「メンバー間の相性は無視され、チームの関係性がうまくいかなくても、組織に所属していさえすれば報酬を得ることができてしまう」という矛盾が生じていると春日氏は指摘する。

そのような組織では、コミュニケーションロスが生まれ仕事がはかどることはなく、意欲も湧かない。さらにアイデアロスも発生して、良いモノが生まれなくなってしまう。

ということは、目的のために上手く機能しない組織なら、会社内にはない方が良いということになる。

本来、実現すべきなのはきちんと機能するプロジェクトである。目的をきちんと設定し、その目的に向かってメンバーの一人一人がプレイヤーとして動けるチーム編成が、「目的を実現する」ために最も重要なのである。

こうした前提に立ち、春日氏が立ち上げたスピーシーズではお互いが認め合う関係性を重要視し、組織を超越した集団を実現したいと考えている。それゆえ、チーム編成で一番重要なのは「メンバー同士の相性が合うか合わないか」であると語る。

「合う・合わないという判断は経験でするしかありませんが、現在はうまくいっています。また、社内でプロジェクトに関する知識を持つことも重要である一方、メカ設計、外観デザインなど一般的な知識に対する専門性を持った人は必要ないと考えています」

なぜか。いわく、「一般的に使われている技術を駆使するだけの業務は、お金を使ってでも外部リソースに委託してプロジェクトを運営していく方がうまく機能するから」だという。

もう一つ、春日氏は「このようなプロジェクト体制だと、会議や進ちょく確認をするだけの打ち合せなどは極力しなくて済む」と話す。プロジェクトの目的が正しく理解されていて、人同士の相性が良ければ、会議の回数は極力減らすことができるからだ。

「相手に対する評価は成果物を判断基準として、それに対する対価というお金での評価が良い関係性を作り上げる重要な要素だと思うのです。つまり、お互いに納得できないモノにはお金を支払わない、良い成果にはより大きな対価を払うというやり方が、他の人との正しい関係であると言えます」

整理すると

■ 相性が良くない人はプロジェクトに入れない

■ 一般的な専門性が必要な仕事は外部リソースを使う

■ 会議や打ち合せは極力しないのが理想

■ 評価はお金でキッチリ行う

などがポイントになる。

ちなみに春日氏は、こうした考え方を前提に会社内のプロジェクトを運営するべく、社内通貨という仕組みを作りたいと考えている。

上記した通り、仕事の評価としての「お金」は非常に重要であり、「提供するお金の額=仕事の評価」として社員に示すことで、外部の協力会社との関係性と同じように仕事の価値を明確にできるからだ。

単に相手を評価するのではなく、自分の身銭を切って相手に与える評価こそが本当の評価であるはずで、そのために社内通貨が必要ではないかと考えているのだ。

この考えに近い組織デザインの方法を「ホラクラシー」と言い、ブラジルにあるセムコ社や米Zapposなどが導入して成功を納めている。春日氏も、セムコ社の事例が載っているリカルド・セムラー氏の著書『奇跡の経営』を参考にしているとのことだ。

さらに春日氏は、会社の立地環境も重要な要素だと考えている。

「米国のシリコンバレー企業のように、広い敷地に緑のある公園や街並みがあることで、ぶらっとランチしたり、犬と散歩できる身近な環境。そんなプレッシャーのかからない状態が持てることが、自分にとってはとても心地よく、知識を消化して知恵化する大切な時間が得られるんです」

そして、この知恵で考えることが新しいイノベーションを創造するひらめきにつながっていると春日氏は語る。

春日氏はソニー時代に『AIBO』のプロジェクトに触れる機会があり、その動く姿を見て「命が宿っているかのよう」と感じたことが、ロボット開発に乗り出すきっかけとなった。

そして会社を起業してから10年間、一般的な関節にモータを配置した構造の2足歩行ロボットを開発して、大学や学術機関などに販売していた。

が、ロボットも人間と同じように膝関節のモータが壊れ、これを修理交換するためには全部を分解しなければならないというメンテナンス性の悪さが課題に上がっていた。さらにモータ騒音の問題から、従来の構造や動作に限界を感じるようにもなった。

そこで、従来のロボットとは異なるオリジナル構造のロボットを作ろうと考えるようになった矢先、ある社長から

【1】スリムな女の子のような外観にできるか?

【2】一般家庭内で動いても静かなようにできるか?

という条件を突き付けられ、どうすればいいのか2年も思考する日々が続いたという。

2年という「思案の期間」は、企業勤めではなかなか得られるものではない。「組織にいたら解決法も考え付いていなかったと思う」と春日氏は話す。

そして、この条件や課題を解決するために、限りなく人間に近い仕草で細やかな感情表現できる新たなロボット開発のプロジェクトを会社内に立ち上げたのである。

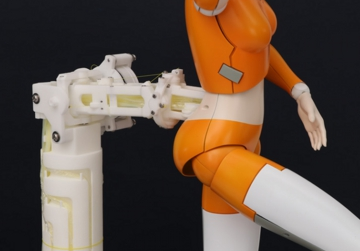

この仕草を実現するための「モーションフィギュア」(従来の関節に配置されていたモータを本体から離し、伸ばしたワイヤをモータでつなぎ関節を動かすという新たな構造のロボット)と呼ばれる技術は、春日氏自身が快適な環境下で、東芝やソニーで得られた知識を“知恵化”して考案された特許技術である。

自身が開発を手掛けるロボットの機構について説明する春日氏

この基幹技術を使って短期間で試作や製品化を進めていくためには、多種多様な専門性を持つメンバーが必要だった。しかしながら、スピーシーズは春日氏以外に正社員がエンジニア1名、事務1名の小所帯。開発プロジェクトを立ち上げるに際して、正社員を雇うのではなく、「メカ設計」、「外観デザイン」、「動きのプログラム」など仕事単位で発注できる外部リソースから最適なスキルを持つ人材を選んだという。試作など「一時的な仕事をこなすための固定費を避けるため」だ。

プロジェクトメンバーの決め方はこうだ。まず、候補者となるエンジニアの「自己紹介・プロフィール」、「過去の実績」、「スキル」などからスクリーニングし、次に実際に会って話をしてみて、経験的な判断で「相性の合う、腑に落ちる人材」を選び出した。

「腑に落ちる人材」とは、例えばロボットの単なる外観デザインだけの仕事だけではなく、ロボットの仕草や動きを想定したり、アイデアを出したり、全体の調整が行なえるような経験豊富な人材のことである。

こうして、プロジェクトに必要な「相性の合うメンバー」を適切に編成し、設定した目標・目的に対してお互いに理解し合うことで、プロジェクトは円滑に機能。仕様に沿った部品やプログラムが納期どおりに納品され、試作を繰り返すことで条件や課題を解決し、スリムなフィギュアが感情豊かに動くという理想のロボット像に近付いた。

取材後、著者と握手する春日氏

もちろん、このようなプロジェクト進行ができた背景には、3Dプリンタの普及といった外的要因もあったと春日氏は言う。構造部品や外装部品などの試作コストや、それらの納期についても、大幅に改善・短縮することができたそうだ。

こうして繊細な動き(仕草)を可能にしたロボット開発は、次のフェーズへと進んでいく。音声認識や細かい表現力によって人が自然に話しかけ、感情移入してしまうようなロボットの開発である。

「この感情移入こそが、ロボット開発で最も重要なフィーチャーになります。シニアケアや教育といった高度に知的な分野でロボットが活用されるようになる他、会話の内容をデータ分析するAI機能によってユーザーの好みであったり真に必要とする商品の情報を提供する説得力を備えた広告ツールとしても用途が広がっていくでしょう。まさにロボットの可能性は無限大。新たなプロジェクトとして、外部リソースとのさらなるコラボレーションが必要となってくると思います」

さらに春日氏は「将来ロボットはネットワークを通じてつながった新しい種になる」と語り、自分のチームはそれに向かうだけだと力強く語った。

これから新たなプロジェクトのチーム編成を行うリーダーや、そこに参加するエンジニアは、本連載を参考にプロジェクト運営してみてはいかがだろうか?

最後に、この取材を終えた直後に新製品の動くフィギュアロボットのプレスリリースがあり、未来のロボットの世界にまた一歩近づいたようである。詳しくは以下のWebサイトを覗いてみてほしい。

http://robo-pro.com/speecys/MOFI7.html

独自に開発し特許取得済みのモーションフィギュア技術で、すべてのIT機器を「かわいい仕草のIoT」に変貌させるため、日本人の得意なメカトロニクス技術をベースにリアル3Dエンタテインメント事業に取り組むデザインスタジオ。

取材・文/田中千晶 撮影/油井康寿

タグ