打ち合わせやプレゼンで自社のサービスや技術について説明しても、相手にうまく伝わらない−−−−。そんな悩みを持つエンジニアは多いだろう。

特にクライアントや社内の他部署の人間とコミュニケーションする場合、相手が技術的な専門知識を持たないことも多く、自分が言いたいことを理解してもらうまでのハードルはますます高くなる。

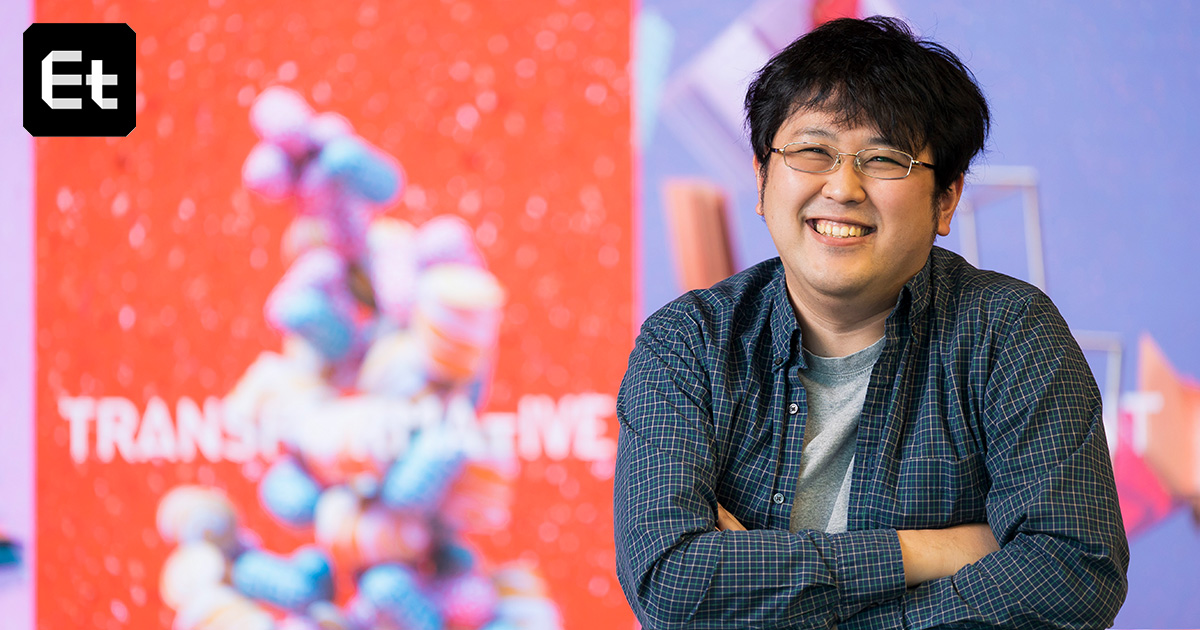

そんな中、コンペでの勝率が約9割に上るというコミュニケーション強者がいる。それが、アトミテックが提供するクラウド総合支援サービス『Cloudii(クラウディ)』の技術責任者兼エバンジェリストを務める大森信哉さんだ。

クラウドとしては後発のOracle Cloudをメインとしたサービスで、AWSやAzureなどの競合と比べると決してブランドの優位性は高くない。

それにも拘わらず、なぜ大森さんは自社サービスの強みやメリットを相手に的確に伝えることができるのか。

伝えるスキルをどのように磨き、コミュニケーションの場で発揮してきたのか。インタビューを通じて、エンジニアが「伝える力」を高めるための秘訣を探った。

株式会社アトミテック 東京本社 サービスデリバリー部

シニアマネージャー Cloudii 技術責任者兼エバンジェリスト

大森信哉さん(@shinpy)

福島県出身。2006年、会津大学発ITベンチャー企業に入社。インフラエンジニアとしての職務に従事。18年、(株)アトミテック入社。クラウド総合支援サービス「Cloudii(クラウディ)」のインフラ責任者とエバンジェリストを務める。Oracle Cloud infrastructure(OCI)に関する勉強会グループ「OCIJP」、福島のITコミュニティー「エフスタ!!」やJAWS-UG会津など、各種コミュニティーのコアメンバーとしても活動中

後発のサービスだからこそ新市場を開拓する面白さがある

−−大森さんは現在、Oracle Cloud infrastructure(OCI)を中心としたクラウド総合支援サービス『Cloudii(クラウディ)』のエバンジェリストを務めています。このポジションに就いた経緯を教えてください。

大森:前職は福島県会津若松市のITベンチャーでインフラエンジニアをしていたのですが、退社して次のキャリアを考えていたときに、アトミテックからオファーをもらったんです。

「Oracle Cloudを扱う新規事業を立ち上げるので、チームの柱となる人材を探している」ということでした。

とはいえ、当時はまだOracle Cloudが日本に本格進出する前。国内にデータセンターもなく(※)、クラウドサービスとしての将来性は未知数でした。

しかも私は主にAmazon Web Service(AWS)を触ってきた人間で、JAWS-UG会津にコアメンバーとして参加したり、会津大学の公開講座でAWSを教えたりした経験もあったので、次はAWSで実績のある会社に転職しようと考えていました。

それでも最終的にオファーを受けたのは、新しいことにチャレンジしたい気持ちが勝ったからです。AWSは日本市場で高いシェアを獲得していますが、裏を返せば飽和状態にあるということ。

クラウドエンジニアなら誰もがAWSを触っているので、スキルとしても一般的なものになりつつある。ならば誰もまだやっていないことに挑戦して、Oracle Cloudの市場を新たに開拓していくほうが面白いと考えました。

もちろんそれは簡単なことではないし、チャレンジにはリスクも伴います。そこへあえて飛び込むのか、それとも逃げるのか。

自分は前者のタイプで、前職でもプロジェクトが炎上したら真っ先に飛び込むのはいつも私(笑)。難しいからこそチャレンジしたくなる性格なんでしょうね。

(※)OCIの東京リージョンは2019年5月に開設。22年2月には大阪リージョンも開設。

−−現在はエバンジェリストとしてどのような活動をされているのですか。

大森:今の肩書はCloudiiの技術責任者兼エバンジェリストですが、実際は営業やマーケティングからエンジニアまでも担当しています。

エバンジェリストとしてイベントやセミナーに登壇し、Oracle Cloudについて情報を発信する。そして関心を持ってくれた企業から声が掛かったら、個別にサービスや技術の説明をしたり、コンペに参加したりしています。

−−Oracle Cloudは後発のクラウドサービスであり、営業やコンペの場では決して優位な立ち位置ではないはずです。にも拘わらず、大森さんは競合とのコンペで高い勝率を誇り、既存顧客のリピート率も高いそうですね。その要因はどこにあるとお考えですか。

大森:実際の現場を知っているので、実際の導入や運用管理の場面を想定した上で技術の話ができることでしょうか。

先ほど私はAWSを触ってきたと話しましたが、それは業務時間外の活動としてやっていたことで、実は前職の会社ではオンプレミスの案件が中心でした。

それがむしろ私の強みになっていて、オンプレに詳しいからこそ、オンプレからクラウドへの移行を検討するお客さまに個別具体的な提案ができる。

一方でAWSなどその他のクラウドも知っているので、競合のクラウドからOracle Cloudへの移行を相談された場合も対応できます。

現場で実際に使うことを想定できるので、打ち合わせの場ですぐに見積もりを出せるのも私の強みです。

営業なら「いったん持ち帰ります」になるところを、私は即座に計算機をたたいて「概算でこれくらいになります」と示せる。その場で即答できると、お客さまからも「この人はクラウドに精通している」と思ってもらえます。

−−それは信頼につながりますね。

大森:中立の立場でOracle Cloudのメリットとデメリットの両方を伝えることも心掛けています。いいことばかり言われると、かえって怪しく思うじゃないですか。

もしAWSと比較検討しているお客さまがいたら、Oracle Cloudのメリットだけでなく、AWSのメリットも伝えます。

お客さまの現状や課題を把握した上で、「このケースはOracle Cloudの機能だけでは解決が難しい」と判断したら、それを正直に伝えた上で、「この部分はサードパーティーを組み合わせましょう」と別のサービスを提案することもあります。

常にフラットな視点で、目の前のお客さまのために最も良い選択肢を提示していることも、コンペでの勝率やリピート率につながっているのかもしれません。

大勢の前で話すときは「困った顔の人」を探す

−−とはいえ、知名度や導入事例の多さでは競合クラウドが先行しています。Oracle Cloudならではのメリットをどのように伝えているのですか。

大森:私がよく伝えるのは「クラウドを初めて導入する企業が使うには最適です」ということ。Oracle Cloudは後発ということもありまだ煩雑なメニューや画面ではないため、入門用のクラウドとしてすごくいいんです。

AWSは多種多様なサービスがあるのを強みにしていますが、初心者にとっては選択肢が多すぎて、かえって何をどう組み合わせればいいのかわからない。初めて触る人は混乱しやすいと思います。

一方、操作画面の仕様もシンプルで、初心者でも使いやすい。こうした点を伝えると、オンプレからクラウドへの移行を検討しているお客さまには刺さるようです。

−−エバンジェリストとして大勢の前で話すときは、さまざまな年代や職種の人たちにメッセージを伝える必要があるかと思います。時には技術に詳しくない人を相手に話すこともあると思いますが、分かりやすく伝えるために何か工夫はしていますか。

大森:専門用語やカタカナ用語を使わず、なるべくかみ砕いて話します。大学で講師をしていた頃は、受講生が若者から70代の高齢者まで幅広く、「どんな言葉や表現を使えば70代の方にも理解してもらえるか」を常に意識していたので、当時の経験がかなり生きています。

それと大勢の前で話す時は、聞き手の中で「相づちを打ってくれる人」と「困った顔をしている人」の両方を探すようにしています。

相づちを打ってくれる人が多ければいいのですが、困った顔をしている人がいたら、「今の説明だけでは分かってもらえなかったようだから、もう少し補足しよう」といった調整をします。

ただオフラインでの登壇なら聞き手の表情がわかりやすいのですが、今はオンラインのイベントやセミナーも多いので、画面の向こうにいる人たちの表情が見えないことも多い。

その場合は「今の話で分からないところはありましたか?」と、こちらからこまめに質問して、聞き手の理解度を確認しながら話を進めています。

人見知りだった自分を変えた“すごいプレゼン”との出会い

−−エバンジェリストとして活躍する大森さんですが、もともとコミュニケーションは得意だったのですか。

大森:いえ、全然。若い頃はすごい人見知りでした。

そんな自分を変えるきっかけになったのが、社会人になって4、5年たった頃に、マイクロソフトのエバンジェリストである西脇資哲さん(@waki)のプレゼンを見たことでした。

それまでもよく技術系のセミナーには参加していましたが、エンジニアだった自分にとってはいまいち入ってこないプレゼンが多かったです。

ところが西脇さんは、内容も当然素晴らしく、デモンストレーションを多く交えながら実際に製品を動かして紹介されてました。

今では珍しくない光景ですが、当時のプレゼンとしては新鮮で、最後まで飽きずに集中して聞くことができた。

話の構成もわかりやすく、西脇さんの言葉がちゃんと頭に入ってきて、「人前で発表する時に、こんなやり方もあるんだ」と衝撃を受けました。

それで自分もこんなプレゼンができるようになりたいと思い、伝え方の勉強を始めたんです。

−−具体的にはどんな勉強を?

大森:プレゼンやコミュニケーションの本を読みあさり、さまざまなセミナーに参加して登壇者の話し方や資料の作り方などを研究しました。

仕事は忙しかったのですが、頑張って自分がやるべきタスクを終わらせてから高速バスに飛び乗り、東京で開催されるセミナーや各種講座に参加して、また高速バスで会津に戻る。そんな日々を送りながら、伝える力を学んでいきました。

とはいえ知識をインプットするだけでは、伝え方は上達しない。実際に人前で話す経験を積まなければ、自分の伝え方が良いのか、悪いのかも分かりません。

そこで技術系コミュニティーに参加して、積極的に人前で話す機会を作るようにしました。最初に人前で登壇したのが、福島のITスキルアップコミュニティー「エフスタ!! AIZU」。

でもその時は時間配分に失敗して、自己紹介しただけでタイムオーバーになりました(笑)。

そこで伝えたいことを5分間で話す「ライトニングトーク」を練習し、コミュニティーで登壇する時も短時間でコンパクトに伝えることを意識するように。

こうして実践を積むことで伝える力も向上し、その後に参加したJAWS-UGや他のイベントなどでもメインの登壇を任されるようになりました。

−−インプットするだけでなく、実際にアウトプットすることが大事なのですね。

大森:実践を積めば人前で話すことに慣れるし、肝も据わる。アウトプットの量が自分の成長に跳ね返ってくるんです。

だから私は今の会社でも、自分のチームのエンジニアにコミュニティーで登壇することを勧めていますし、内部の定例ミーティングでも若手に発表の機会を与えています。

「簡単な自己紹介でいいから5分間しゃべってみて」といった感じで、まずは人前で話すことに慣れてもらう。最初は全然話せなかった人も、練習を積めばちゃんと話せるようになります。

「話す」のが苦手なら「書く」から始めてもいい

−−コミュニケーションが苦手で、いきなり人前で話すのはどうしてもハードルが高いというエンジニアは、どうすればいいでしょう?

大森:話すのが苦手なら、「話さない伝え方」の練習から始めてもいいですよ。私のお勧めは、ブログを書くこと。

私のチームは自社ブログでOracle Cloudの情報を発信していますが、それもアウトプットの練習を兼ねて若手メンバーに書いてもらっています。

みんな最初のうちは「何を書いていいか分からない」と言うんですが、私はいつも「まずは誰かのブログをまねしてみて」とアドバイスしています。

例えばクラウドサービスについて面白いブログがあったら、それをOracle Cloudに置き換えてみる。すると「こんなネタを入れれば分かりやすいんだな」といったポイントも分かります。

メンバーがブログを書くことに慣れてきたら、次はブログの内容を定例ミーティングでプレゼンしてもらいます。

自分が書いたことならすでに頭に入っているので、文章を最初からそのまま話すところから始めればいい。書くことから入ると、話すことへのハードルも下がります。

社内で話すことに慣れたら、次は私と一緒に客先に同行して営業もやってもらいます。

最初からうまく話せるとは限らないので、お客さまには私から「若手に勉強させたいので、今日はメンバーから説明します」と隠さずに伝えるようにしています。これも登壇と同じで、実践を積むことで着実に上達していきます。

−−大森さん自身の経験から、エンジニアが「伝える力」を高めることは、仕事やキャリアにどのような影響を与えるとお考えですか。

大森:残念ながらエンジニアの成長には限界がある。これが私の実感です。若い人たちがどんどん入ってくるので、相当高いレベルまで技術を極めない限り、どこかの時点で追い抜かれてしまうかもしれません。

でも技術以外にプラスアルファの強みがあれば、そこからさらにキャリアを伸ばせる。その強みとは、「人を動かす力」です。

若いエンジニアを束ねてチームをマネジメントしたり、上流上程で顧客折衝を担ったりと、「人対人」のコミュニケーション力があれば活躍の場はいくらでも広がる。

人を動かす力があればテックリードにもマネジャーにもなれるので、次のキャリアパスが開けるんです。

ただし人を動かす力はすぐに身に付くわけではありません。私自身、いまだに人をマネージするのは得意ではありません。

だからこそ「伝える力」を磨くことから始めてほしいんです。誰かに伝えるトレーニングを積めばコミュニケーション力の向上につながり、人とのつながりも生まれて人脈も広がる。それが人を動かすための練習になります。

私も若手時代から地道に練習を積み重ねてきたからこそ、エバンジェリストのキャリアを切り開くことができました。

もし将来のキャリアに悩んでいる人がいたら、ぜひ「伝える力」を磨いてみてはいかがでしょうか。

ともに働く営業部の浜田さんと一緒に

>>>アトミテックの中途採用情報はこちらから

取材・文/塚田有香 撮影/桑原美樹 編集/玉城智子(編集部)