脳波で音楽をセレクトするスゴいヘッドフォン『mico』は、時代を象徴するようなオープンイノベーションで生まれた

2013年3月、『Google Glass』や『Telepathy One』といったウエアラブル・デバイスが注目を集めた世界最大級のエンターテインメントコンベンション『SXSW』(米テキサス州オースチン)で、ひときわ異彩を放つデバイスがお披露目された。

ユーザーの脳波からその時々の気分を読み取り、音楽をレコメンドしてくれるヘッドフォン型デバイス『mico』だ。

From neurowear

開発したのは、昨年、ネコミミ型コミュニケーションツール『necomimi』を公開して話題を振りまいたクリエイティブ集団『neurowear(ニューロウェア)』と、それぞれに別の仕事を持つ外部のクリエイターたち。レコメンド結果を左右するのが、音声でもソーシャルグラフでもなくユーザーの脳波だという点は『necomimi』と同様だ。

独自アルゴリズム開発や“キモチ漏れ”の演出まで、たった3カ月で完遂

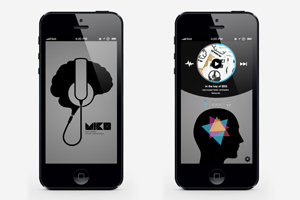

仕組みをざっと説明しよう。ユーザーが『mico』を付けると、額と耳に接着するセンサで脳波を感知。その瞬間の「キモチ」をiPhoneの専用アプリに伝達する。

アプリ側は、ストックしている100曲のプレイリストから、受け取った脳波情報をもとにオススメの楽曲を数曲セレクト。自動で音楽が再生されるという流れになっている。

From neurowear 『mico』のインターフェース。「脳波分析中」の演出(右)も

取材陣が『mico』を視聴させてもらったところ、その後に控えた別取材に遅れそうで気が急いていたのをバッチリ感知され、Daft PunkやFatboy Slimのようなダンスミュージックを奏でてきた。レコメンドの精度は、思わず「脳波すげぇ」とうなってしまうほどだ。

さらに、ヘッドフォンの耳当て部分には独自開発のLEDマトリクスユニットが搭載されており、脳の状態をビジュアルで表現。

「集中している」=「!」、「眠い」=「zz…」などのアイコンが表示され、周囲に音漏れならぬ“キモチ漏れ”する演出までなされている。

From neurowear 写真のようにLEDマトリクスユニットで”キモチ漏れ”を表現

こんな近未来映画さながらのデバイス開発で中心的役割を務めた、neurowearの加賀谷友典氏は、開発の発端をこう振り返る。

「neurowearは2012年、脳波連動型のコミュニケーションツール『necomimi』と『shippo』を開発しましたが、次の展開として脳波と音楽の組み合わせに可能性を感じていたんです。すでに東京ゲームショウ2012で、脳波でコントロールする『NEURO TURNTABLE』を展示するなどしていましたが、もっと幅広い人たちに体験を提供したいと考えて『次はアプリ連動サービスを作ろう!』と」

開発プロジェクトには、加賀谷氏や土屋泰洋氏ほかneurowearのメンバー以外に、彼らが企画した実験的DJイベント『Brain Disco』のシステム開発を共に行ったQosmoの徳井直生氏も参画。ほかにも、アートディレクター兼デザイナーの岩原一平氏、プロダクトデザイナー/エンジニアとしてスマートフォン決済デバイス『Coiney』などの開発実績があるtsug代表の久下玄氏が加わり、「コンセプトの企画からソフト開発、デバイス設計まですべてをこなせる体制」(加賀谷氏)が整った。

(写真左から)『mico』開発に携わった徳井直生氏、久下玄氏、岩原一平氏、土屋泰洋氏、加賀谷友典氏

開発で苦心したのは、どういった脳波状態の時にどんな曲をレコメンドすべきかを決めることと、脳から出る微弱な電位を正確に測るためのノイズ除去、そして電位情報をアプリに伝える際の通信部分の3点だったという。

脳波と楽曲のマッチングに関して言えば、「例えばクラッシックよりも聞き慣れたAKB48の方がリラックスできるという人がいてもおかしくはない」(加賀谷氏)。そうした個人差を吸収する肝になるのが、アルゴリズムによる脳波解析技術だ。

「『necomimi』では、“リラックス”と“緊張”という2つの尺度で脳波を解析していたのですが、『mico』のようなレコメンドサービスを成立させるにはより複雑なパラメータが必要になります。そこで、信号処理の研究で有名な慶應義塾大学の満倉研究室と共同で、オリジナルの脳波解析アルゴリズムを開発したんです」(土屋氏)

ちなみにneurowearは法人組織ではなく、メンバーそれぞれが別の本業を抱えている。『mico』も、市販する目的で開発されたものではないという。

にもかかわらず、プロジェクトが本格始動した2012年の12月末から、今年3月に行われたSXSWでの発表までわずか3カ月という短期間で『mico』を作り上げた彼らの動機は何だったのか。

「ビジョン共有体」だからこそできた、“未来駆動”の開発

半年に満たない期間で前述した数々の課題をクリアし、さらにヘッドフォンデバイスとLEDマトリクスユニットまで自作したのだから、彼らの技術力は推して知るべしと言ったところ。

だが、それ以上に注目に値するのが、「あってもいいなと思える未来像を多くの人たちと共有するには、誰かが先に『新しい体験』や『新しいコミュニケーション』のあり方を作り出すしかない」(加賀谷氏)という考え方だ。

「そもそもneurowareのミッションは、非言語コミュニケーションの新しい可能性を見出すこと。やりたいのは『脳波で何かをできるようにする』ことではなく、『人の脳波を感じ取って勝手にサービスしてくれる世界を創る』ことなんです。だから、5年後~10年後にこうなったらいいなという未来像を示すためにも、『体験』を提供し得るプロダクトを開発し続けなければと考えています」(加賀谷氏)

「利潤追求」ではなく「ビジョンつながり」で集まった集団だからこそ、エッジの立ったプロダクトを作ることができた

モノが体験が生み、体験が世の中の常識を作っていく。つまり、人々の生活に本当の意味で変革をもたらすのは、「どんな体験を提供するか」という作り手のビジョンなのだ。

それを示すことこそがイノベーションだと考える5人だったから、ブレることなく短期間で『mico』を形にできたといっても過言ではないだろう。

「仕事の専門分野はそれぞれ違っていますが、僕らはそれぞれが自分の名前で仕事をしている点で共通しています。言ってみれば、メンバー全員がアーティスト気質なんでしょう。そういう意味で、皆が『mico』を自分の作品だととらえているし、妥協せずにモノづくりに取り組めたんだと思います」(久下氏)

「僕らはビジョンやコンセプトモデルを創るチームですから、モノを大量生産したりサービスやサポートを提供する機能は持ち合わせていません。もし『mico』を量産してくださるメーカーさんや、『mico』と連携するような音楽サービスに興味がある事業者さんがいれば、ぜひ声を掛けてほしいと思っています」(土屋氏)

今後もし、真にイノベーティブなプロダクトが日本から生まれるとするなら、『mico』プロジェクトのように「しなやかな組織構造」を持つプロ集団が生むのかもしれない。

取材・文/武田敏則(グレタケ) 撮影/竹井俊晴

RELATED関連記事

JOB BOARD編集部オススメ求人特集

RANKING人気記事ランキング

年収2500万でも貧困層? 米マイクロソフトに18年勤務した日本人エンジニアが「日本は健全」と語るワケ

AIを「便利な道具」と思う限り、日本に勝機はない。AI研究者・鹿子木宏明が語る“ズレたAIファースト”の正体

「アジャイルの理屈を押し付けない」大手金融機関が10年かけて実践した“アジャイル文化”作りの裏側

落合陽一「2026年にはほとんどの知的作業がAIに置き換わる」人間に残される仕事は“とげ作り”

AWS認定資格12種類を一覧で解説! 難易度や費用、おすすめの学習方法も

タグ