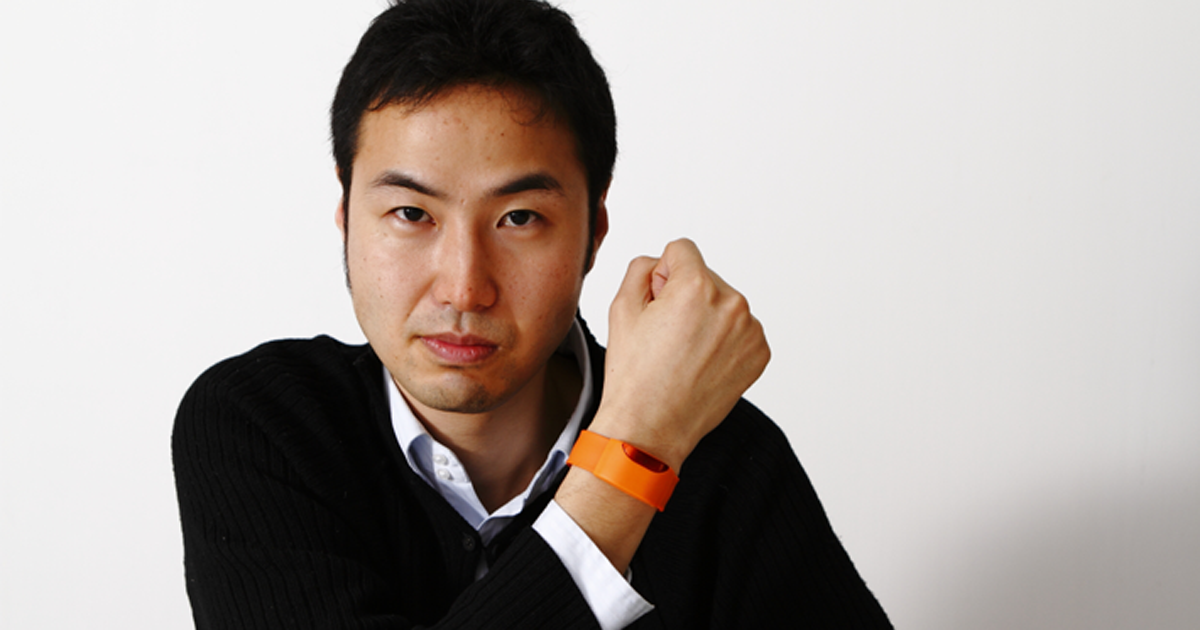

エンジニア / デザイナー

上杉周作氏

1988年生まれ。小学校卒業と同時に渡米し、カーネギーメロン大学でコンピューターサイエンスを学ぶ。米Apple、米Facebookにて、エンジニアとしてインターンを経験した後、実名Q&Aサイト『Quora』のプロダクトデザイナーに。2011年7月に慶應義塾大学で行われた講演が好評を博し、日本のIT・Web業界でも名を知られるように。2012年3月にQuoraを退職。現在はシリコンバレーの教育ベンチャー・EdSurgeでGrowth Hackerとして活躍。

Twitter:@chibicode

今をさかのぼること3年前。カーネギーメロン大学の四回生になったわたしは、新入生歓迎週間の実行委員を務めていた。

新入生だけが参加できるこの行事は、8月の終わり、新しい学期が始まる前の一週間に行われる。いろんなイベントやボランティアに参加しながら、苦楽を共にする仲間と打ち解けるわけだ。ハリーポッターを思わせるような寮対抗の運動会では、実行委員のわれわれが応援団となり、その年に亡くなったマイケル・ジャクソンを踊ったりもした。

From milesgehm

その週の木曜日には、芝生に張られたテントの下で入学式が行われる。新入生はそれぞれの学部ごとに座っていて、当時在籍していたコンピュータサイエンス学部生をわたしは受け持っていた。

はじめは学生と一緒に座っていた。しかし、無限ループする学長の話を炎天下で聞いていると、次第に退屈になってきた。実行委員の特権を行使して、ひとまずテントの外で休もう。上級生として失格だが、わたしは自他共に認めるダメ人間なのだ。

立ち上がって歩き出すと、最後尾に座っているアジア人の女の子が目に留まった。どうやら様子がおかしい。

— 顔色悪いけど、大丈夫ですか。

— 蚊に噛まれたみたい。平気ですから。

整った彼女の横顔が歪んでいた。右腕の腫れ具合がちらりと見える。よっぽど大きな蚊だったんだろう。でも、見たところ応急処置は必要なさそうだ。

— とりあえず冷やそう。

— どうやって?

— 生協で氷を買ってくるよ。虫刺されの薬も。

格好つけてテントを飛び出したものの、生協では氷も薬も売ってなかった。結局、キンキンに冷えたSOBEのエナジードリンクを、わたしは2本買って戻ってきた。

腕にビンをあてがうと、彼女の痛みは和らいだ様子だった。

— ありがとう。少し楽になりました。

— いいえ。これ以上悪くなるようだったら診てもらってね。どこから来たの?

— 香港です。

— へぇ、遠いところからはるばると。

— そうですね。雲の上にいたのも20時間くらい。

流暢なアメリカ英語を彼女はしゃべっていた。香港人がしゃべるのはイギリス英語だと思っていたが、近ごろの若者は違うのだろうか。

— 今年のコンピュータサイエンスの新入生で、香港からの人は知らないなぁ。

— はい。とはいっても、わたし、ほとんどプログラミング未経験なんですけどね。

— そうなんだ。じゃあ、何でコンピュータサイエンスを選んだの?

— 親に薦められて。

苦笑いする彼女を前に、わたしは無言になってしまった。

大学院だけを見れば、カーネギーメロン大学のコンピュータサイエンスは世界一の実績を誇る。学部も、院に負けないくらい難しい。

親御さんの期待に、この子は応えられるのだろうか。

そうこうするうちに、学長の話は無限ループから抜け出し、閉会の時間になった。

— ドリンク、寮に持って帰ったらいいよ。アメリカの飲み物は甘いけど。

— ありがとう。本当に助かりました。

彼女はそう言って、片えくぼを見せて微笑んでくれた。いったい何人のオタクが、この笑顔のせいでバッファ・オーバーフローになるのだろう。そんな下らないことを考えつつ、わたしはテントを後にした。

アパートに戻ると、彼女からFacebookの友だちリクエストと、「ありがとう」の一言が届いていた。「お大事に」と返事をするも、その後の進展はなかった。たやすくフラグは立たないものである。

学期がはじまると、勉強で忙しい日々が戻ってきた。

テントの横にあった楓が赤く染まるころには、彼女のことをわたしはすっかり忘れていた。

返事と、似顔絵と、朝日の話

時計の針を11カ月ほど進めよう。

2010年7月、大学生最後の夏。キャンパスが都会から田舎になっても、わたしは大学に残っていた。

学部を卒業後、3カ月で修士号を取ろうとしていた。無謀なスケジュールをこなす毎日。Facebookでも愚痴をこぼすようになった。

そんなある日のこと。見慣れない人からメールが届いていた。

あの子だ。

「長い間、返事をしなくてごめんなさい。投稿を見て心配していたのだけど、会話を始めるのが恥ずかしくて。でも一つだけ言いたかった。あの時わたしのためにドリンクを買ってきてくれたこと、今でも覚えてるし、感謝しています。あなたはもうすぐ卒業してしまうし、しっかりと話せなかったのが心残りです」

読み終えて、しばらく経っても、何が起きたのか分からなかった。

メールの最後には、彼女が描いたわたしの似顔絵が添付されている。「髪型が違っていたらごめんなさい。一年近くも会ってないから」とのことだった。

どうしようもない気持ちをこらえながら、その夜わたしは返事を書いた。送信ボタンを押すころには、ガムテープで補強しているアパートの窓から、朝日がわたしを照らしていた。

英語と、芸術と、料理の話

ほどなくして、わたしたちはメル友になった。コミュ障のわたしは適当な質問しかしなかったが、彼女はいつも丁寧に答えてくれた。

— 今は夏休みで香港にいますよ。従姉妹に英語を教えながらゆっくりしてます。

— そうなんだ。香港の人とは、みんな君みたいに英語が上手いの?

— いえ、わたしは小さいころアリゾナで育ったんです。小学校の半ばで香港に戻ったんだけど、広東語の読み書きができなくて。結局、インターナショナルスクールに通いました。

— そっか。君の英語はイギリス寄りじゃなかったしね。

— はい。イギリス領だったころの影響が薄れてきて、年々香港人の英語は下手になってきている気がします。英語は幼稚園から始めるんですけど、暗記中心で。会話となると、金縛りにあったようになる人が多いですよ。

— 日本も同じようなもんだよ。

— 広東語ができない香港人のわたしが言う立場じゃないですけどね。

とても、話しやすい。

— でも、大学の一年目がきつかったから、今は良い充電期間だと思っています。

— 大変だったんだね。

— はい。大学に戻るのが怖くて悩んでるんです。わたしはプログラマーに向いてないのかも。学部を変えようかとも思ってます。

— しんどいね。

— あえて言うなら、グラフィック系のプログラミングがしたいんです。3Dアニメーションの授業を取りたいのですが、上級生じゃないと受講できないんですよね。それまでわたし、生き残れるかなぁ。

芸術学部も有名なカーネギーメロン大学では、コードの書けるアーティストを育てる土壌がある。近くにディズニーの研究所があり、「最後の授業」で有名な故パウシュ教授も、バーチャルリアリティの設計を教えていた。ピクサーも、うちの卒業生を何人か採用している。

彼女がくれた似顔絵からは才能が感じられた。潰されてほしくない。

— 周さんはもう卒業するんですよね。うらやましいなぁ。

— そうだね。9月からはシリコンバレーに引っ越すんだ。

— いいなぁ。シリコンバレーには、2年前くらいに友達の卒業式で行ったんですよ。

— そうだったんだね。良いところだよね。

— 自転車でいろいろ探検しました。途中、偶然入った中華料理店のオーナーと友だちになったんです。どんな材料を使ってるか教えてくれて。しまいには、一緒に新しいレシピを作ったんですよ。

何を食べて育てば、彼女のようないい人になれるんだろう。

— おしゃべり過ぎるのかもしれませんね、わたしは。でも、良いこともあるんです。こないだ香港に戻った時の飛行機で、芸術家の方の隣に座る機会があって。アートの話が弾んで、お土産にデッサンを描いていただいたんですよ。

— すごいなぁ。

— アリゾナで育ったから、こんな風になったのかもしれませんね。アリゾナでは、ウェイターの人、スーパーのレジの人、あるいは銀行のガードマンの人も、とってもおしゃべりで。みんな、心の底から他人に興味津々でした。形だけの「How are you?」など誰も言いません。アメリカ東海岸の人は、いつもビジネスみたいに話すから、ときどき悲しくなります。

東海岸に10年住んだわたしには、耳が痛い話だった。

カンボジアと、マレーシアと、タイの話

夏の終わりにさしかかり、彼女と出会ってから1年が経ったころ、将来の夢について語ることがあった。

— 俺はいつか、途上国の子たちにプログラミングを教えたいと思ってるよ。

— わぁ。実現できたら素敵ですね。わたしは昔、英語を教えるボランティアをカンボジアでしていたんです。クメール語をしゃべれなかったので、通訳を介して英語を教えていました。でも上手くいかなくて。結局、用意したレッスンをぜんぶ投げ出して、英語の歌を教えたんですよ。「ロンドン橋落ちた」を歌いながら、走り回るカンボジアの子たち。彼らを眺めていた瞬間は、人生で一番幸せでした。

先輩顔をするくせに、夢を見るだけで、行動に移せない自分がいる。顔から火が出るくらい恥ずかしかった。

だが、続く文章はもっと強烈だった。

「はじめは、ボランティアは学校行事の一環で嫌々参加していました。でも中2の時、中国のとある孤児院に行った日から、わたしの人生は変わったんです。そこには、頭のところどころが禿げている赤ちゃんがいました。誰にも抱っこしてもらえなくて、朝から晩まで枕に頭を乗せているからです。

それからというものの、わたしは何度も途上国に行きました。でも、わたしたちボランティアの滞在費がかさむんです。例えばマレーシアでは、家を建てるのを手伝いました。でも、わたしたちではなく、現地民を採用した方が安くついたはずです。

わたしたち先進国のボランティアにしかできないことはないのか。煮え切らない気持ちになりました。

でも最近、その答えが見つかったかもしれないんです。

タイのとある村落を、高2のころに訪れた時です。そこには、売春婦にされたあと、捨てられた女性が集まっていました。

彼女たちの祖先は、200年以上タイに住んでいたものの、部族差別のせいで市民権をもらえませんでした。だから、売春ビジネス業者の標的となるんです。

そんな女性たちに人権を与えるためにできた施設で、わたしは働いていました。

その施設には問題がありました。いろんなことがアナログだったんです。女性たちの個人情報や、売春宿の情報の管理も紙が中心。何をするにも時間と手間が掛かりました。

その記憶が、最近よみがえったんです。当時はただの高校生でも、今やわたしはカーネギーメロン大学のコンピュータサイエンス生です。あの施設に、データベースと、その管理システムを導入できないか。諸々のプロセスが一段と早くなる。実現すれば、一日も早く彼女たちは自由になれるのではないか。

思い立って、施設にメールを送りました。うれしいことに、返事はすぐに来ました。わたしは今張り切って、SQLを学んでいるところなんですよ。

面白いですよね。わたし、コンピュータサイエンスをあきらめかけてたのに。

もちろん、周さんなら、わたしなんかよりもっと素敵なことができると思いますよ」

シチューさんの話

彼女とはもう会えないかと思っていた。だが偶然が重なって、それから1年後に会うことができた。

2011年9月。エンジニアの面接官として、会社から大学にわたしが派遣された時だ。

ひと仕事を終えたあと、お気に入りだったタイ料理店に向かう。久々の再会だった。

— メル友になってからもう一年ですね。タイの話は結局、施設からの連絡が途絶えて終わってしまいましたが。今は、3Dアニメーションの授業で何とか生き残っています。OpenGLとか、想像してたより華やかじゃなくて涙目です。

— 線形代数をゴリゴリやる感じだからね。

— そうですね。うーん、このシチュー、辛くておいしいです。言ってました? わたし、昔「シチュー」って呼ばれてたんですよ。

— へぇ。なんでまた?

— さぁ。友だちにからかわれやすいんです、わたし。

— そんな気がするよ、シチューさん。

— 周さんまで!

時は流れ、2012年12月。この記事を書く少し前のこと、シチューさんからうれしい知らせがあった。シリコンバレーのとある企業に新卒エンジニアとして合格したらしい。日本でもエンジニアを採用している有名な企業だ。

久しぶりに言葉を交わしたが、彼女らしさは変わっていなかった。

「これで良かったのかなと思っちゃうんですよ。いざ契約書にサインをすると。初めて訪れた時から、シリコンバレーで働くことを夢見ていたのに」

海外のエンジニアを「優秀か否か」でとらえないこと

さて、話が長くなってしまったが、それには理由がある。

エンジニアtype編集部から、「日本のエンジニアが、シリコンバレーの企業に転職するためには」という記事を書いてほしいと、わたしに依頼があった。

わたしは頭を悩ませた。素直に答えたら「就労ビザを取得すればいい」、「それが難しければ修士課程からアメリカに留学すればいい」で記事が終わってしまう。

特にビザのハードルはほとんどの人が越えられない。技術者向けのH-1Bビザも、今年は2カ月で底をついた。世界中の移民希望者と競争する厳しさは推して知るべしだ。

しかし、こんなことを書いても芸がない。かわりに、海外への転職を考える際に、日本人エンジニアが「心掛ける」べきことを伝えたい。

手短にそれを言えば、「海外のエンジニアを『優秀か否か』でとらえないこと」だ。

わたしはよく、「日本のエンジニアは海外でも通用するか」と聞かれる。日本に帰国していると、週に一度は耳にする。そしていつも「通用する」と答えている。まつもとゆきひろ氏、グリーCTO・藤本真樹氏、柴田尚樹氏、Evernoteの日本人ディレクター・佐藤真治氏、@__kiyoto__氏などの著名な方々もまた、そう答えている。

こうした「海外と比べて、優秀か否か」という視点がどこから生まれたのかは、寡聞にしてわたしは知らない。欧米への劣等感、ホンダなど過去の栄光、エンジニアの劣悪な労働環境、あるいは愛国心からかもしれない。

だが、そんなことはどうでもいい。確かなのは、海外のエンジニアを「優秀か否か」のものさしで測ると、失われるものがあるということだ。

シチューさんを例にとろう。わたしの知る限り、シチューさんは特別優秀なわけでもない。彼女よりできる人なんてシリコンバレーにはいくらでもいる。

けれども、彼女ほど穏やかな心を持ったエンジニアを、わたしはほかに知らない。

プログラミングの醍醐味は、生まれも育ちも違うエンジニアたちと、コードを通じてつながれることだ。そして、その記録が残ることだ。

仮に、あなたがシリコンバレーに転職すれば、いつしか彼女が書いたコードに巡り合うかもしれない。バージョン管理システムの履歴に、シチューさんの名前を見つけるかもしれない。

その時に、「シチューさんのコードは綺麗だ」、または「これはひどい」だけで片付けてしまってはいけない。「海外のエンジニアはやっぱり優秀だ」、「海外にもダメなやつはいる」だけで終わってしまってはいけない。

バージョン管理システムの履歴には、コードを書いた人のメルアドも載っている。たまには、仕事に関係ないメールを送ってみよう。何てことのない世間話でいい。ものさしでは測れない海外の素晴らしさが、あなたを迎えてくれるだろう。