半導体だけじゃない!あなたにも潜む、「職場がなくなる」危機

「ITの世界にいる人から見れば、エルピーダの話はほかの業界の話だと思うかもしれませんが、どんな業界でも同じような危機に見舞われる可能性はありますよね。今現在、どんなに好調でもいつか衰退の時が来る。そう思っておいた方が良いと思います」(竹内氏)

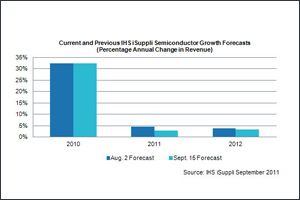

2011年8月に公開されたIHS iSuppliによる「世界の半導体売上額の成長率予測」を見ても、成長率が2010年から大幅に下がっていることが分かる

繊維や造船、鉄鋼など、かつて日本の産業を支えた産業の栄枯盛衰を振り返えるまでもなく、産業には一定の間隔で浮沈があり、主役もドラマチックに入れ替わる。しかし好況に沸く業界に身を置いていると、そんな常識でさえ忘れがちになるものだ。

「デジカメ黎明期のころは、どの家電メーカーもキヤノンやニコンといったカメラ専業メーカーのシェアを食ってやろうと必死でした。アップルだってiPodでソニーのウォークマンから市場を奪うべく懸命だったはずですし、そのアップルもいまやインテルやクアルコムの支配を打ち砕くべく、半導体ベンチャーを買収したりもしている。危機感を持った企業は、その危機感ゆえにまわりを浸食しながら業種や分野の枠を壊していくものなんです」(竹内氏)

守るべきものがある組織よりも、失うものがない組織、また現状に甘んじる組織より危機感を共有する組織の方が大胆な戦略を取ることができる。

「変わることを恐れない」というのは、業界の勢力図を変える大きな原動力にもなるのだ。

「分野を問わず、技術の進展はスピードを増していますから、個人が持つスキルの陳腐化も速くなってきています。その上、企業も不採算部門の人材を抱えておくほどの余力はかつてほど持ち合わせてはいない。安定を求める人ほど厳しい時代になっていると言えるでしょう。リーマンショックを経験した金融業界の人に言わせれば、『エンジニアは今まで恵まれていた』なんて皮肉も言われそうですけれど、こうしたことはほかの業界では過去にもたくさん起こっています。他業界の技術者も安心していてはダメでしょうね」(竹内氏)

解雇される人、されない人。違いはどこに?

先に登場したA氏は、ホットな分野の技術者としてこれから活躍しようとしていた矢先に解雇通告を受けた。しかし、A氏と同時期に基地局開発プロジェクトに参加した同僚は、クビを切られることなくプロジェクトメンバーとして仕事を全うしたという。今もなお、同じクライアントからのオファーによって新たなプロジェクトで活躍しているそうだ。

From Kelvin 0001 プロジェクトが縮小しても、生き残る技術者はいる。解雇される側、重宝される側、あなたはどちら側にいるだろう

大規模なプロジェクト縮小にもかかわらず、なぜ彼は引き続きプロジェクトに残ることができたのか。そこに「生き残れるエンジニア」のヒントが隠されているかもしれないと、A氏は話す。

「わたしは、プロジェクト開始時から、ほかの人より仕事の精度は高い自信がありました。しかし、それは依頼された仕事に対してのみのこと。一方で、プロジェクトに残り続けた彼の場合、与えられた仕事を正確にこなすだけでなく、プロジェクト担当者とコミュニケーションを取ったり、依頼された仕事に自分なりの工夫を加えたりしていたのです」(A氏)

つまり、『与えられた仕事+α』のパフォーマンスを見せていたのだと振り返る。

変化が激しい時代になればなるほど、将来を予測することは難しい。今、すべての技術屋が企業に依存する働き方よりも、個人の力を磨いていく時代に突入している。

突然の「レイオフ」、あなたはすぐに対応できるか

「職場がなくなってしまうこと」が、多くのエンジニアにとって他人事ではなくなりつつある今の時代。では、いかにして個の力を磨き、サバイブしていけば良いのか。その答えを探して、ITエンジニアとして30年間、第一線を走り続けてきた楽天の吉岡弘隆氏を尋ねた。

楽天株式会社 Technical Managing Officer, Technology Evangelist Group, Emerging Architecture & Process Section, Developing Architecture Department

吉岡弘隆氏

1958年生まれ。エンジニア歴30年でオープンソースの先駆者。慶應義塾大学工学部・修士課程を修了後、日本DEC研究開発センターに入社。1994年に日本オラクルへ転職し、米オラクルで『Oracle8』を開発するなどの実績を残した後、2000年にミラクル・リナックスの創業に参加して取締役CTOに就任。2008年に退任し、2009年より現職

「仕事をしていれば、転換点は必ず何回かやって来ます。それを覚悟して、自分にはどのような対応が可能なのか、と考えて準備してほしい。ただし、準備の仕方に正解はなく、試行錯誤しながら、とにかく考えること。これが、エンジニアとしてサバイブしていきたい方にまずお伝えしたいことです」(吉岡氏)

ITエンジニアとしてオープン化、オープンソース、クラウドコンピューティングという大きな波を超えながら、経験と直感によって自分が進むべき道を見つけてきた吉岡氏。自身の経験を踏まえて、エンジニアが陥りやすいケースについて、このように語る。

「現場のエンジニアは、自分が培ってきた技術で成功したという経験を重ねることによって、自分の技術の優位性について過信してしまいがち。しかし、環境の変化とともに、その技術自体が知らない間に過去の遺物になってしまい、いつの間にか現状に適応できなくなることがあります。個人だけでなく企業でも同じようなことが起きます」(吉岡氏)

そう話す背景には、吉岡氏自身の体験談がある。

1984年に吉岡氏が新卒で入社したのは、当時世界第2位の売上高を誇っていたコンピュータメーカー、DECの日本支社「日本DEC研究開発センター」。その先進性と開発力に圧倒的な信頼が寄せられており、IBMを追走する存在であった。

吉岡氏だけでなく、DECのエンジニアの多くが「機能、スケーラビリティ、サポートなど、あらゆる面でUNIXワークステーションとは比較にならないほど高いレベルにある」と感じていた。だが、客観的に状況を見れば、DECの主力製品であるミニコンピュータがUNIXワークステーションやPCに置き換えられる「オープン化」が進行しており、それに加えて大学で開発されたOS「UNIX」の普及があった。

そういった流れをさほど「大きな変化」と感じていなかった吉岡氏は、90年前後の心境をこう振り返る。

「DECのミニコンと比べて、PCやワークステーションはおもちゃのようなもので、計算速度も遅いし信頼性も低い。それに大学が開発したOSが使えるとは思えませんでしたね。それでも、営業からは『コンペでサンマイクロに負けた』という報告が来る。現場のエンジニアとしてはまったく理解できないことで、『売り方がおかしいんじゃないの?』という感覚でした」(吉岡氏)

その後、DECの業績は悪化し、1992年に吉岡氏の耳に入ったのは、米国本社の「レイオフ(解雇)」の話だった。

「当時は、レイオフという言葉さえ知りませんでした。その時でさえまだ深刻な状況を理解できていなかったのですが、翌年に日本にもレイオフの流れが波及して、希望退職の募集が始まりました。その時はじめて、『今の時点で会社を辞めて、自分は食べていけるだろうか……。どちらにしても準備をしておくべきだ』と考えたんです」(吉岡氏)

次のページ:危機的状況下でも「生き残る技術屋」が持つ、「+αの力」とは?