NEXTユニコーン企業で働くエンジニアたちに体当たり取材!NEOジェネレーションなスタートアップで働く技術者たちの、「挑戦」と「成長」ヒストリーをご紹介します

IoTでデータサッカーの普及を目指す、Up Performaの「命令系統のない開発チーム」とは?

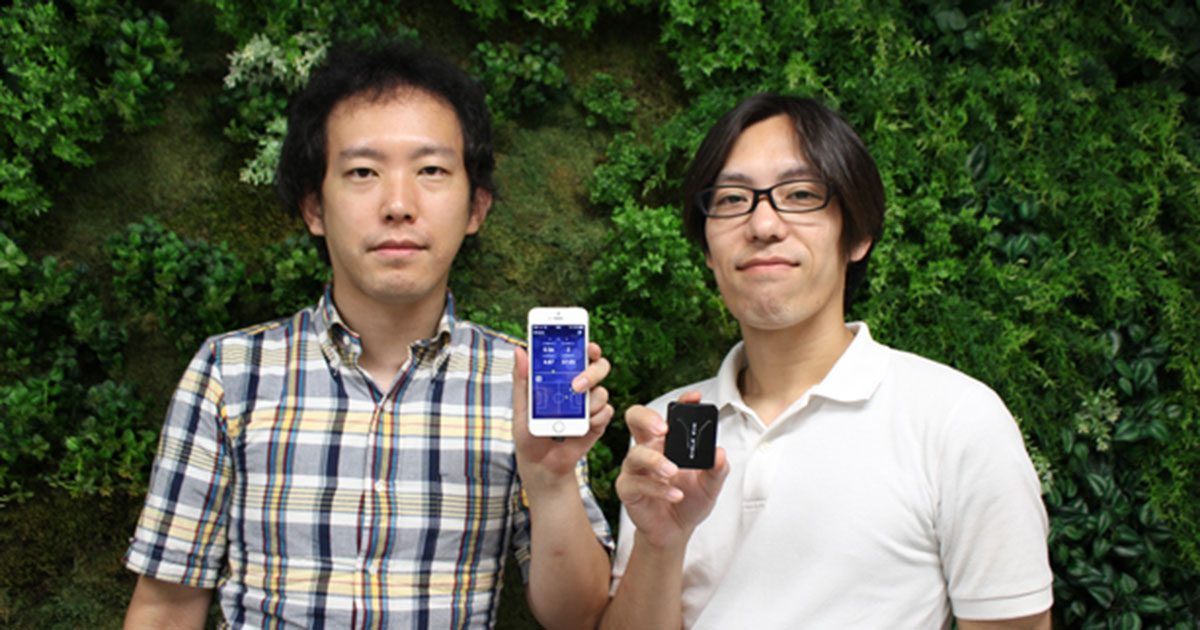

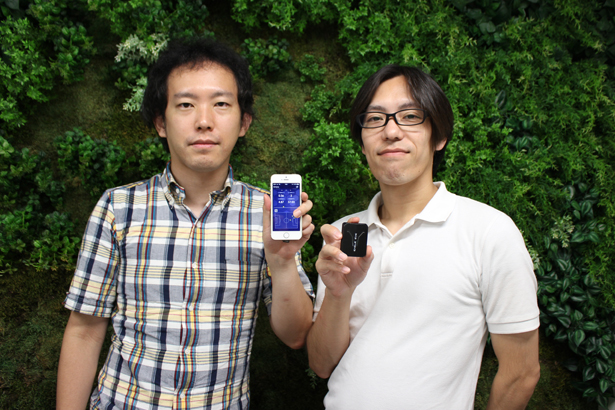

今回紹介するのは、サッカー選手の動きをデータで可視化するウエアラブルデバイス『Eagle Eye』を開発するUp Performaだ。創業半年でCESに出展するなど、かなりのスピード感で製品化に向けて突き進む同社の、推進力の源泉に迫った

Up Performa

ウエアラブルデバイス『Eagle Eye』とは?

データサッカーを手軽に実現することを目指した『Eagle Eye』

昨年7月に京都で産声を上げたハードウエアスタートアップUp Performa。開発中の『Eagle Eye』は、サッカー選手の動きをデータで可視化し、プレーの分析・改善に活かすためのウエラブルデバイスだ。現在、クラウドファンディングサイトの『Makuake』で支援を募っている。

選手が二の腕に装着してプレーすると、スプリントの回数やスピード、走行距離などのデータが自動的にサーバにアップされる。データは数値やヒートマップといった形で、専用のスマホアプリで参照することができる。

欧州のトップレベルのサッカークラブやナショナルチームの試合では、すでにこうしたデータ分析が日常的に行われている。しかし、従来の動画解析システムは非常に高額で、利用できるのは予算に余裕のある一握りのクラブに限られていた。

『Eagle Eye』がユニークなのは、ボールや相手チームの選手の位置などは扱わずに、あえて自チームの選手同士の動きに機能を絞っていること。これにより、デバイス自体は150ドル程度の売り切り、サービス利用料も月6~8ドル程度と、従来と比べて圧倒的にリーズナブルな価格を実現しようとしている。

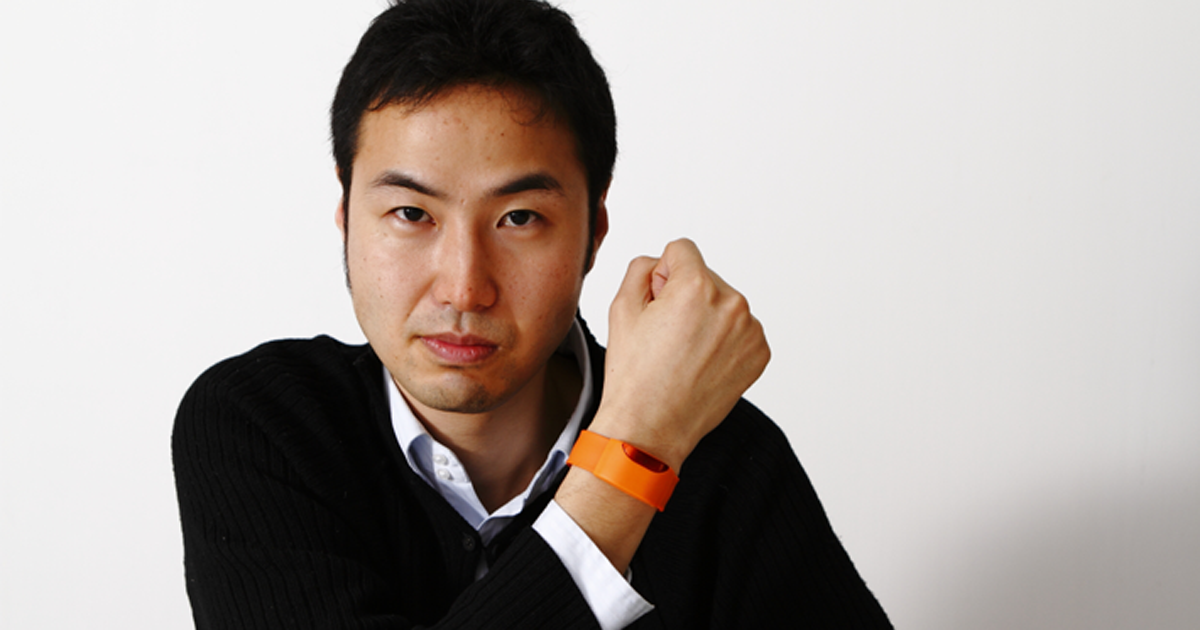

「競合は高価な解析サービスというより、ホームビデオとノートの組み合わせで行われてきた伝統的な試合分析法」とCEOの山田修平氏。

目指すのは、アマチュアも含めた世界中のあらゆるプレーヤーに、データサッカーの扉を開くことだ。

アイデアの出発点:スポーツ+IoT-起業への心理的ハードル

全くの異業種からハードウエアスタートアップ起業の道へ踏み出した山田氏

「ソフトウエア単独のビジネスはそろそろ飽和状態。そこに、IoTというビッグトレンドが来ている」

山田氏がハードウエアで起業した背景には、こうした時代認識があった。加えて、中高6年間の青春を野球に捧げたという過去を持つことから、当初発案したのは「データが取れる野球ボール」というアイデア。しかし結果的に、このアイデアは企画倒れに終わる。

「球が走っている、切れているといった、野球の世界でよく使われてきた曖昧な表現を数字に置き換えることで、見えてくるものがあるに違いないと考えました。ただ、野球のボールは1チームにつき1個しか買ってもらえない。主にビジネスの観点から、このアイデアは断念しました」

「スポーツ+IoT」というアイデア自体は捨てがたい。そこで、競技人口が多く、ビジネスとして成立するスポーツという観点から候補を洗い直し、可能性を見いだしたのがサッカーだった。

調べていくと、データサッカーへのニーズは確実にあるものの、資金を要するために非常に敷居が高くなっているという現状が見えてきた。

新卒でファーストリテイリングに入社した山田氏にはもともと、ハードウエアはおろかソフトウエアの開発の経験もなかった。それでも躊躇なく起業に踏み切ることができたのは、2011年に同社を退社し、知人の薦めで参加したとあるハッカソンでの経験が大きかったという。

そこでカジュアルに交わされるやり取りを前に、それまで起業に対して抱いていた「一握りのお金持ちがするもの」というイメージが払拭されていった。同時に感じた「モノを作れない自分」への歯がゆさから、イチからプログラミングを学び、3つのソフトウエアをローンチしたりもした。

「そうは言っても、自分は生粋のエンジニアではない。ソフトウエアの仕様に関する常識や限界へのイメージがないことが、既成概念にとらわれることなく、理想に突き進む原動力になっている側面もある気がします」

開発のポイント:不恰好でもいい。まずは「作ってみる」ことから

基盤をタッパーに入れて作られた『Eagle Eye』の初期プロトタイプ

こうしてUp Performaを起業するに至った山田氏は、必要な知識をゼロからGoogle検索で調べながら、ハードウエアの開発を進めていった。「初期のプロトタイプは、IoT、ウエアラブルといった言葉が持つ華やかなイメージとは程遠い、不格好なものだった」と山田氏は笑う。

「タッパーに基盤を入れて蓋をし、セロテープで止めただけのものを、協力者に持たせて走ってもらったり、その一つ前のバージョンはバッテリーが付いていなかったため、MacBookごと持って自分で走ったりもしました。さんざん走った挙げ句にデータが取れておらず、走り損に終わったこともありました」

形にこだわらず、まず「作ってみる」ことを重ねたことが、次第に支援の輪を広げることになった。当初山田氏が1人で始めたプロジェクトは、昨年11月ごろには7人体制にまで大きくなった。

さらに、相変わらず「積層のズレた不格好なプロダクト」だったにもかかわらず、ビジネスモデルの確かさが評価され、経済産業省のフロンティアメイカーズ育成事業にも選ばれた。このことが、その後の急展開の引き金となった。

「東京から京都へ帰る新幹線の中で、フロンティアメイカーズの審査員だったDMM.make AKIBAの小笠原(治氏。現さくらインターネット・フェロー)さんから連絡が入ったんです。『エクストリームなプランがあるんだけど、どう?』と提案されて、ふたを開けてみると、3週間後のCES出展が決まっていました(笑)」

タイトなスケジュールの上に何もかもが初体験のため、全てがドタバタだった。ラスベガスに現地入りした時にはすでにブース設営業者の予約期間が終わっており、山田氏が1人で72時間、寝ずに準備に追われることになった。

「周囲のブースが金物を組み立てている横で、僕だけはホームセンターで買った丸鋸で木を切るところからやっていました。開場2時間前にギリギリで完成したんですが、一端戻ったホテルで眠りに落ちてしまい、気づいたらもう夕方。初日は主不在のブースになってしまいました(笑)」

そんな「伝説」を残しつつも、残り3日間の展示では好反応を得ることができた。間違いなくニーズがあるという確信を持てたことは、その後の開発を加速させる原動力になっていったという。

兼業OKの完全リモートワークで進めるワケ

現在7人いるメンバーが全員顔を合わせたのは過去に1度しかない(撮影は山田氏)

現在は7人体制で開発を進めるUp Performaだが、その働き方、組織のあり方は独特だ。

メンバーはそれぞれ別に本業を持ち、リモートでUp Performaのプロジェクトに参加している。全員が一堂に会したことは過去にたった1度しかないという。

ソフトウエア開発担当の西田琢也氏によれば、Up Performaには「指揮命令系統もない」。

「代表が出したアイデアを基に、各担当がそれを実現するためのアーキテクチャを設計するのですが、どう実現するかは完全に各担当に任されています。情報共有とタスク管理はSlackとSkype、Trelloで行っており、大きく方向性を誤ることがないよう、1カ月ごとに区切ったスクラムで開発を進め、フィードバックをプロダクトに反映しています。とはいえ、命令系統なしでうまくいっている最大の理由は、全員が自発的に動けるオトナの集団であるという前提があるからではないでしょうか」(西田氏)

ハードウエアの内部構造を担当する秋田純一氏は、集積回路とその応用を専門とする金沢大学の教授。その他のメンバーにも、確かに経験豊富な顔ぶれがそろっている。

こうした組織体制を採る背景には、山田氏の「新しいモノを生み出すのには管理型の組織は不向きである」という考えがある。

「別の仕事が忙しい時はそちらに注力してもらい、逆にこちらが忙しい時は助けてもらう。それぞれで培った経験を持ち寄り、もう一方で活かしてもらうという方が、良いモノが作れるのではないかと考えています。アイデア出しやコンセプトづくりにおいては対面の会話が持つ効果は間違いなくあるでしょう。ですが、一度作ったら作り直しに労力が掛かるモノづくりのフェーズにおいては、文字ベースで確実に進めた方がうまくいくという側面もあると思うんです」(山田氏)

『Eagle Eye』で育った子供がW杯のピッチに立つ日を夢見て

「『Eagle Eye』を入り口にデータサッカーに親しんだ子供がいずれW杯のピッチに立ってくれたら」と夢を語る2人

今年のCESから帰国した翌日に、サッカー界のある大物が山田氏の元を訪れた。知り合いを通じて『Eagle Eye』を知ったサッカー元日本代表監督の岡田武史氏だった。

岡田氏は現在、FC今治のオーナーに就任し、地方からの日本サッカーの変革に取り組んでいる。データに基づいたトレーニングメソッド『岡田メソッド』の開発・実践もその中の一つ。

「そこに、『Eagle Eye』の可能性を見いだしてもらえたようです」(山田氏)

『Eagle Eye』が目指すのは、データサッカーの間口を広げることだ。欧州、アジア、アメリカ西海岸を市場として見据えているが、その中には当然日本も含まれる。

「2020年には東京オリンピック、その前後にはサッカーの祭典ワールドカップもある。そのピッチに立つ各国の代表選手たちが、子供のころから当たり前のようにデータサッカーに親しんでいるというのが、僕らが描く未来です。『プロになった今はもっと高度な分析システムを使っているけれど、その入り口は、小さいころにお父さんに買ってもらったEagle Eyeでした』。代表選手の口からそんな言葉が聞かれるようになったら最高ですね」

ソフトウエアの開発はまだ始まったばかりの段階。ハードウエアとしても、多くのスタートアップがつまずく「量産の壁」がこの後に待っている。乗り越えなければならない課題はまだまだあるが、Up Performaのこれまでの歩み同様、「自ら心理的ハードルを高くし過ぎない」ことは、一つの成功のカギなのかもしれない。

当面の目標は来年1月のCESに再度出展することに置く。同時に海外へのマーケティングも本格化し、来春の出荷を目指すという。

取材・文・撮影/鈴木陸夫(編集部) 一部写真/Up Performa提供

RELATED関連記事

JOB BOARD編集部オススメ求人特集

RANKING人気記事ランキング

エンジニアを苦しめる「言語化力」の正体。鍛えようと努力しても、迷走してしまう理由とは?

AIを「便利な道具」と思う限り、日本に勝機はない。AI研究者・鹿子木宏明が語る“ズレたAIファースト”の正体

年収2500万でも貧困層? 米マイクロソフトに18年勤務した日本人エンジニアが「日本は健全」と語るワケ

サイボウズはSaaS is Dead時代をどう乗り越えるのか。経営陣が明かす「むしろ際立つ価値」とは

落合陽一「2026年にはほとんどの知的作業がAIに置き換わる」人間に残される仕事は“とげ作り”

タグ