ダイレクトリクルーティングにヤフーが力を入れる理由とは? ”一本釣りされる”エンジニアの特徴を採用担当に聞いてみた

ここ最近、ダイレクトリクルーティングで優秀なエンジニアの獲得に乗り出す企業が増えてきた。新規事業などで、2017〜18年にかけてエンジニアの大量採用を行なってきたヤフー株式会社も、2019年からはダイレクトリクルーティングを活用した厳選採用へとシフトチェンジ。世界最大級のビジネス特化型SNS『LinkedIn』などを使い、ハイスキル人材の獲得へと乗り出している。

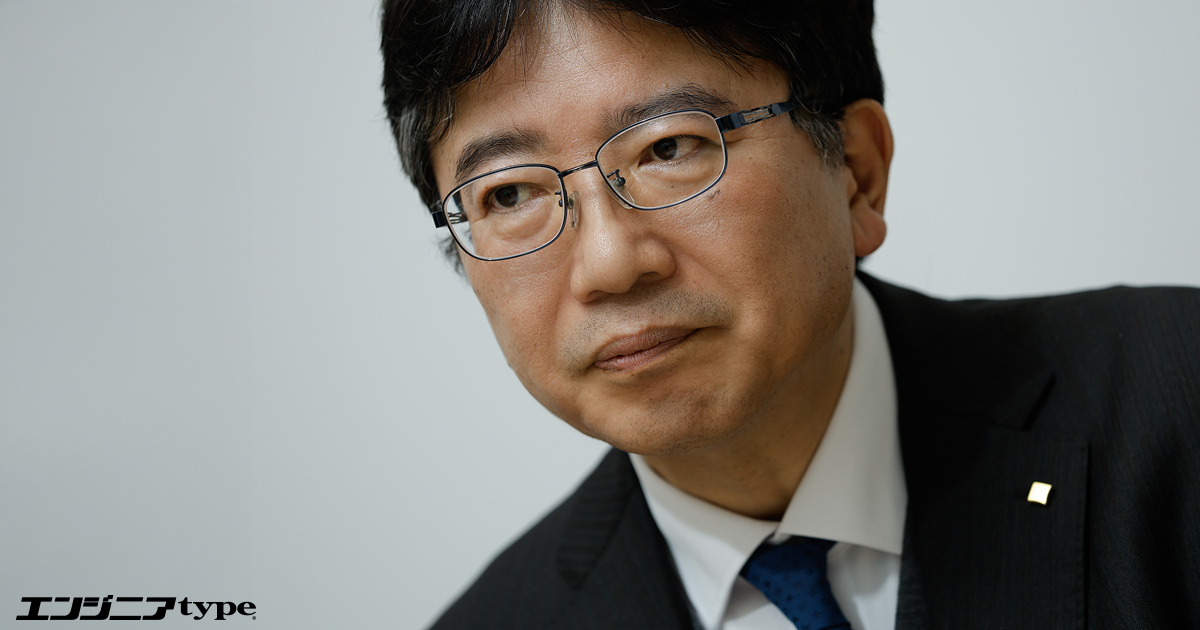

そこで、同社ピープル・デベロップメント統括本部でエンジニア採用を担当する遠藤禎士さんに、いまヤフーがダイレクトリクルーティングに注力する理由と、これからのエンジニア採用についてお話を伺った。

ヤフー株式会社

ピープル・デベロップメント統括本部

コーポレートPD本部

遠藤禎士さん

“尖った人材”を採用し、最適なポジションに配置したい

ヤフーがダイレクトリクルーティングに力を入れ始めたのは2016年頃。遠藤さんは、それ以前からエンジニアの大量採用に違和感を覚えるようになっていたと胸の内を明かす。

「大量採用が必ずしも悪いというわけではないですし、タイミングによってはそれが必要なこともあるのは確かです。でも、採用される人のスキルやタイプがどうしても同質化しがちという問題がありました。

一方で、何らかの領域で専門性を発揮できる“尖った人材”を採用し、最適な人材配置をしていくには、ダイレクトリクルーティングの方が向いていると感じています」

採用対象となる人材を“潜在層”まで広げられることや、ミスマッチ入社の確率を低くできることも、ダイレクトリクルーティングを行うメリットだと遠藤さんは話す。

「大量採用でたくさんのエンジニアを採用したはいいものの、結局『この人はどこに配置するのがいいんだろう?』と人事が後から悩むケースはどこの企業でも起き得ます。でも、ダイレクトリクルーティングなら、必要なポジションに対して必要なスキルを備えた人材を獲得してくるわけなので、そういう問題は浮上しにくくなります」

入社後の配属先やポジションがクリアになっている状態での採用となるため、エンジニアにとっても“一本釣り”されるメリットは大きいと言えるだろう。

ダイレクトリクルーティングで、人事から声が掛かりやすいエンジニアの特徴

最近では、ヤフーの各技術部門から「Web Developerを採用したい」、「SRE(Site Reliability Engineering)を採用したい」など、具体的な要望が遠藤さんの元に寄せられるようになっているという。

そこで活用しているのが、ハイクラス層向けの人材マッチングサービスや、『LinkedIn』などのビジネス特化型SNSだ。

「募集ポジションと照らし合わせて、一人一人の具体的なスキルや実績を見てお声掛けをしています。当然ながら、職務経歴などの情報が常に最新のものに更新されている人や、できること、やってきたこと、専門領域などが一目で分かるCV(履歴書)やLT(ライトニングトーク)が添付されている人は有利です」

その他にも、テックカンファレンス等での登壇経験や、オープンソースでコントリビュートした実績、社外活動への参加有無なども記載しておけば、採用担当の目に留まりやすいと遠藤さんは続ける。

また、グローバルでエンジニア採用を行なっているヤフーには、海外のエンジニアからの“逆オファー”が舞い込むことも多い。つまり、企業から声が掛かるのを待つのではなく、「私を雇えばこんなにいいことがある」という積極的な売り込みがあるわけだ。

「最終的に採用されるかどうかは別として、日本のエンジニアも気になる企業があったら『一本釣りされてやる!』くらいの気概を持って自分からアピールしにいってみてはどうでしょう? 今や、エンジニアのライバルは世界中にいます。そんな中、受け身の姿勢でただチャンスを待っていても、良い条件のポジションは『自ら動いた人』にどんどん持っていかれてしまいますから」

「ジョブ型採用」の浸透で変わること

加えて、これからのエンジニア採用では「ジョブ型採用」がますます浸透していくのではないかと遠藤さんは予見している。企業は募集ポジションの職務要件をよりいっそう明確にし、専門性を持ったスペシャリストを採用する流れだ。

「当社に限らず、今後はさまざまな企業でエンジニアのグローバル採用が加速していくと思います。そうなると、採用のあり方もグローバルスタンダードへと近づいていき、エンジニアにはより明確な専門領域やスキルが求められるようになるはずです」

今後は、海外のテックジャイアントやメガベンチャーがこぞって日本国内の採用に進出してくることも予想されている。そんな中、採用のタイミングや手法次第では、「優秀なエンジニアが一気に一社に流れ込んでしまうようなこともあり得る」と遠藤さんは危機感を募らせている。

「エンジニアサイドだけでなく、企業サイドも積極的に人材採用に動き出さなければいけなくなってきています。お互いが遠慮せずにアピールし合って、双方にとって良い縁を見つけていけたら素敵ですね」

取材・文/石川 香苗子 企画・編集・撮影/栗原千明(編集部)

RELATED関連記事

JOB BOARD編集部オススメ求人特集

RANKING人気記事ランキング

エンジニアを苦しめる「言語化力」の正体。鍛えようと努力しても、迷走してしまう理由とは?

AIを「便利な道具」と思う限り、日本に勝機はない。AI研究者・鹿子木宏明が語る“ズレたAIファースト”の正体

年収2500万でも貧困層? 米マイクロソフトに18年勤務した日本人エンジニアが「日本は健全」と語るワケ

サイボウズはSaaS is Dead時代をどう乗り越えるのか。経営陣が明かす「むしろ際立つ価値」とは

落合陽一「2026年にはほとんどの知的作業がAIに置き換わる」人間に残される仕事は“とげ作り”

タグ