富士通の体操採点支援システムがもたらす真のDX「アナログな採点基準に『デジタル』で改革を」

デジタル技術を活用して従来の企業活動を変革するデジタルトランスフォーメーション(DX)の必要性が叫ばれるようになって久しい。こうした動きはあらゆる分野で進んでいる。2020年に大規模な国際大会の開催を控えるスポーツの世界も然りだ。

しかし、単にデジタル技術を取り入れるというだけではトランスフォーメーション(変革)とは言わないはず。では、どうすれば真のDXは果たされるのか。別の言い方をするなら、優れた技術はどうすれば世界を変えることに貢献できるのか。

こうした観点から今回取り上げたいのが、富士通の体操採点支援システムだ。

体操競技の技は急激に高速化・複雑化しており、審判員が目視で採点する際に判定に迷うケースが増えていた。同システムは世界初の3Dセンシング技術により、選手の動きをリアルタイムで3Dデータ化。審判に判断材料として提供することで、公平で公正なジャッジに寄与するという。国際体操連盟の公認を受けており、10月にドイツ・シュツットガルトで開催された世界選手権でも4種目のマルチアングルビューがオフィシャル・ユースされた。

特筆すべきは、このシステムの導入が単に判定を正確かつ効率的なものにしたにとどまらず、体操そのものの変革にまで踏み込んでいることだ。今回のシステム導入がきっかけとなり、採点基準そのものが見直されつつあるという。

さらに、開発プロジェクトのリーダー・藤原英則さんが見据えるのはその先。ゆくゆくはこの技術をスポーツ産業の構造変革や、社会変革にまでつなげていきたい考えだ。

「技術が世界を変えるためには、技術力より大切なことがある」とも話す藤原さん。どういうことか、その言葉に耳を傾けてみよう。

富士通株式会社 スポーツ・文化イベントビジネス推進本部

第二スポーツビジネス統括部長

兼 東京オリンピック・パラリンピック推進本部 シニアディレクター

藤原英則さん

1970年、大阪生まれ。2000年富士通に入社後、システム営業として金融・公共・法人・海外のシステム商談を担当。15年、東京オリンピック・パラリンピック推進本部の企画・推進責任者として新規企画に従事。17年、体操プロジェクトの責任者として現在に至る

(団体・公職歴)スポーツ庁 健康増進対策検討会議 委員、公益社団法人 日本新体操連盟 理事、筑波大学 大学院 非常勤講師、青山学院大学 特別講師

(論文)ICTによる体操競技の採点支援と3Dセンシング技術の目指す世界 技術情報誌FUJITSU Vol.69

技の複雑化で「無理ゲー」と化したアナログ採点にメス

体操の採点は技の難易度を測る「Dスコア」とその出来栄えを測る「Eスコア」の合計で成り立っている。体操の技は全種目合わせると現在1368あり(男子819、女子549)、教本にはその一つ一つについて成立条件や減点のルールが事細かく記載されている。そのすべてを頭の中に叩き込んだ審判が目視によって判定してきたのがこれまでの体操のジャッジだった。

「器具の進化などにより選手の繰り出す技は年々、高速化・複雑化が進んでいます。いくら熟練した審判と言えども、一つ一つの技について『足の開きの角度が何度だったか』などと正確に判定するのはもはや不可能です。それでいてルール上は、たった1度の角度の違いがメダルの行方を左右する世界。どうやって公平・公正なジャッジを実現するのかは、体操界にとって喫緊の課題と言えたのです」

そこにデジタル技術を持ち込むことで問題を解決しようというのが、今回の富士通によるプロジェクトだ。開発したのは、『3Dセンシング』という技術。選手に1秒間に約200万点のレーザー光を当て、反射光を検出することで対象までの距離を算出。そこから骨格や手足の位置、関節の曲がり具合などを導き出して3Dデータ化する。一方では教本を元にデータベース化した「技の辞書」を作成。AIが両者を照合することで、迅速かつ正確な判定が可能になる。

スポーツの動きの検出にはこれまでモーションキャプチャーと言われる技術が使われることが一般的だった。だが、この技術を用いるにはあらかじめ選手の体に印を付ける必要がある。一方、富士通の3Dレーザーセンサーはマーカーレスで使える点に革新性があり、ゆえに実際の試合でも使うことが可能になった。

この3Dセンサーはもともと富士通内で自動車の自動運転技術向けに開発を進められていたもの。それにリハビリ向けに開発されていた骨格認識ソフトを融合することで、世界初のシステムが現実のものとなった。もっとも、それが実際に使える技術になるまでにはさまざまな苦労があったと藤原さんは振り返る。

「例えば、初期のAIは動くものを体の一部として認識してしまったため、選手が掴んでいるつり輪までを腕だと判定し、手長えびのような骨格を映し出しました。また、いざ体操の現場で使用したところ正常に動作せず、いくら調べても原因が分からないというトラブルも。最終的に判明した原因は、滑り止めに使われる“炭酸マグネシウムの粉”の、機材への混入でした」

実際に使えるシステムになるまでには、机上の計算だけでは気付けない、だがクリアしなければならない課題が山ほどある。アジャイル開発によりそれら一つ一つを解決していき、徐々に実用に耐えられるシステムへと進化させていった。

ルールを整備することが産業構造を変えるカギになる

だが、単にデジタル技術を入れてジャッジを正確で効率的なものにしたというだけでは、「世界を変えた」とまでは言えないはず。また、よく言われるように「人間が機械(AI)に仕事を奪われる未来」を連想した人もいるのではないだろうか。もちろん彼らが目指しているのはそうしたディストピアとは別の未来だ。

富士通のプロジェクトチームが目指している変革。それはスポーツ産業の構造自体をより良いものへと変えることだ。スポーツには大きく「する人」「見る人」「支える人」の三つの関わり方をする人がいる。そのそれぞれにどんな価値が提供できるだろうかと彼らは考えた。

「このシステムを使えば、例えばテレビで体操を見る人を今以上に楽しませるコンテンツが作れるでしょう。通常であれば演技を失敗した選手に対してはネガティブな印象を抱きますが、技の難易度が併せて表示されれば、その選手がリスクをとって挑戦したというドラマが伝わるはず。

あるいは、本物の体操データを二次利用すれば、今よりはるかにコストを下げてアニメやゲームなどの質の高いコンテンツが作れます。すると内村航平や白井健三のような一流選手は“素晴らしいコンテンツホルダー”ということになり、企業スポンサーによるタニマチ構造を超えてキャリアの可能性を切り開くことにつながるかもしれない」

さらに、当然ながら競技力の向上にも寄与できる。人間の感覚では「自分の体が地面に対して水平に保たれているかどうか」を正確に計るのは非常に難しい。しかし、システムによって客観的に示される「水平」と自分の感覚とのズレを認識できれば、修正は以前より容易になる。そして当然、そのそれぞれが技術提供者である富士通のマネタイズポイントにもなり得るということだ。

だが、こうした理想的なサイクルが回り出すのは、「すべて公正なジャッジがあってこそだ」と藤原さんは言う。

「例えば体操のファンが大事にするのは、自分の見た感覚と審判の判定との間にギャップがなく、納得感があることです。自分たちが“美しい”と思った演技が評価されないことが続けば気持ちは離れていってしまう。誤審がないことは選手のモチベーションにも大きく関わりますし、ルール・システムへの信頼があってこそトレーニングに活かそうという話にもなる。『テクノロジーにより公平・公正を実現することからすべては動き出す』と考えた、だからこその今回のプロジェクトなのです」

デジタル技術が体操そのもののアップデートを迫る

冒頭でも触れたように、この採点支援システムは、体操競技そのものの変革にまで踏み込んでいる。「国際標準の技術にするためにはルールメーカーになることが大事」と藤原さん。それはもちろん分かるが、知りたいのは“富士通がなぜそのポジションに立つことができたのか”だろう。

そもそもこのプロジェクト自体が、国際体操協会の渡邊守成会長の「2020年、テクノロジー大国の日本で開催するならば、審判はロボットがやってるかもね」というジョークを真に受けたところから始まっている。富士通がうまくルールメーカーのポジションに立てたのは、日本が通算98個のメダルを獲得してきた体操大国であることや、地道なロビー活動、メディアへの働きかけなどを積み重ねてきた結果であることは確かだ。

だが、一方ではデジタルテクノロジー自体が本来的に持つ力も大きいと藤原さんは言う。

「教本には例えば、体がわずかに曲がった場合は0.1点、明らかに曲がった場合は0.3点の減点と書かれています。ですが、その『わずかに』『明らかに』の定義が各審判の頭の中で違っていたのが大きな問題でした。我々はこれをデジタル化するにあたり、関節に番号を振り、『まっすぐとは何か』といったことを一つ一つ再定義する必要があったのです。

さらに、そうやってデジタル化を進めると、そもそも今のルール自体が正しいのかという疑問にまで突き当たります。従来、『倒立とは床と体の角度が90度の状態である』と定義されてきましたが、そんなことが果たして人間に可能なのか、と。それを客観的なデータとして示せば、体操関係者も理解してくれる。そういうことを積み重ねていきました」

「技の辞書」をデジタル化するプロセスでも大きな発見があった。例えば跳馬のある二つの技は、空中で一瞬、足を抱え込むか屈伸するかの違いがあるだけで、あとは同じ。効率よくAIに覚えこませるために男子819の技を同様に因数分解していくと、475のエレメントの組み合わせでできていることが分かった。従来はまったく別のものとされてきた床運動と平均台の演技が、非常に近い動きの組み合わせでできていることも判明。体操関係者からは「半世紀止まっていた体系化が一気に進んだ」と喜ばれたという。

このように、体操というアナログな世界がデジタル技術を求めただけでなく、「デジタル技術の側が体操のルールを、そして体操そのものを変えた」とでも言うべきことが起きている。そのプロセスを進むにつれて、技術に対する信頼もまた深まっていったのだという。

審判資格を持つ人材を採用し、脳内を可視化したUI

こうしたアナログな業界にデジタル技術を投入する際、よくある失敗は、テクノロジーの素人であるユーザーにとって非常に使いづらいものになってしまうこと。どれだけ優れた技術を投入し、どれだけ充実した機能を備えていようとも、使用者が使えなければ無用の長物になってしまう。異業種からの転職組である藤原さんが富士通に入社して最ももったいないと感じたのもその点にあったという。

「弊社は、難しい技術を難しく説明するのが得意なんです(苦笑)」

一方で今回の採用支援システムは幸いにして現場からも好評という。彼らはどうやって実用に耐えうるUIを実現したのだろうか。

「プロジェクトがスタートした時点ではメンバー全員が体操に関してまったくの素人。そのため、社内に体操研究部を作り、講習会へ行って勉強したり、現場でヒアリングしたりということを重ねました。

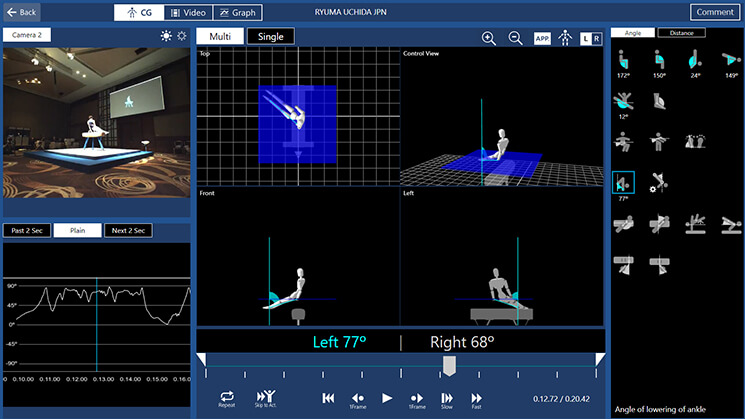

現場で使われるシステムを作るためには、使う人自身の頭の中を可視化することが大事だと思っています。そうやって可視化したものをそのまま機能として実装した例もありますよ。平均台のジャッジをする際、彼らは足の開きの角度を脳内でグラフ化して把握しているそうなんです。その話を聞いてそのままグラフで表す機能をつけたら、これが好評で。当たり前といえば当たり前ですが、それだけ地道なヒアリングが不可欠だということです」

体操採点支援システムの実際の画面。左下にグラフが表示されている。

藤原さんらが体操の素人であったこと自体には価値がある。従来の採点に慣れきっている体操関係者にはそもそもデジタル化の発想が浮かばない。固定観念にとらわれずに自由に発想できるのは素人の強みだ。

「その意味で、国際的なスポーツイベントはイノベーションが起こる良い機会であると言えます。普段スポーツに関わることのないさまざまなプレーヤーがスポーツについて真剣に考えることになるからです」

だが、一方では素人にはどこまで努力しても分からないことがあるという。プロフェッショナルの暗黙知や直観を形として表現するために、富士通は大胆にも「体操のプロ」として審判資格をもつエンジニアらを新たに雇用するという手を打っている。どの会社にも真似できることではないかもしれないが、そのくらい本気で知ろうとしなければDXなど実現できないのではないか、と藤原さんは言う。

技術先行では変革は起こせない

藤原さんは「今回のプロジェクトは技術先行でなかったことが良かった」とあらためて強調する。

「我々ベンダーがよく陥るのは、『技術があるから製品を作りましょう』というパターン。それでは、どうやって少ないサーバでパフォーマンスを出すかといった効率化、改善の発想にとどまってしまって、変革は起こりません。

今回のケースが良かったのは、最初にニーズがあり、そのニーズに応えるために、ルールを変える動きもしながら、柔軟に開発を行ったこと。その過程ではもちろんたくさんの壁にぶつかりましたが、その分いち早く可能性に気づけたということでもあります。プロジェクトを通じて生まれた70ほどの特許はその象徴と言えるでしょう」

ニーズありきのこうしたプロジェクトのあり方は、なかなか技術伝承が進まないという富士通社内の課題解決にも良い効果をもたらしたという。

「見たこともない新たな問題が目の前に提示されたことで、引退間近の人は『これまで培ってきた技術がこう使えるかもしれない』、若い人も『それならこんなアイデアがある』と言って同じ問題と向き合った。両者が組み合わさって課題を乗り越えることで、初めて技術伝承が起こるんです。社内にもっともっとこうした場を増やさないといけないと感じています」

藤原さんはさらに、社内外のさまざまな人を巻き込み、技術を変革にまでつなげるためには、“世界の人々を幸せにする、楽しませる”といったレベルの、大きな目標を最初に持たなければダメだと続ける。

「まずそのレベルの目標があり、その一つ下の段階にスポーツの産業化などの目的がきて、各ステークホルダーが何を考え、何をしたいのかを把握した上で、テクノロジーという観点からどう解決するかを考える。大事なのは共通善を追求すること。それを国際機関と一緒に考えること。そしてルールメーカーになることではないでしょうか」

今回のプロジェクトが究極的に目指す共通善、それは日本が世界に先駆けて直面している最大の社会問題・少子高齢化に対する解をスポーツを通じて提示することだ。数あるスポーツを差し置いて体操に取り組んでいるのも、実はそこに理由がある。

「体操は野球やサッカーなどの他のスポーツと比べて圧倒的に複雑な人の動きを含んでいます。これをデータベース化することができればあらゆるスポーツに転用することも可能なはずです。我々が目指しているのは、人の動きに関するオープンなデータプラットフォームをつくること。さまざまなベンチャー、パートナーが訪れ、人の動きを使った新しいビジネスを起こすようなプラットフォームをつくることができれば、その先に人々の健康寿命を延ばすような社会変革だって起こせるのではないでしょうか」

1964年、前回の東京オリンピックは新幹線や競技場、空港などの目に見えるインフラをレガシーとして私たちに残した。では、2020年の後には一体何が残せるのか。その問いに対する答えとして、“人の動きに関するデータプラットフォーム”と言えるのではないだろうか。まずはそれを体操競技に関して確立させることが、その大きな第一歩になるはずだ。

取材・文/鈴木陸夫 撮影/河西ことみ(編集部)

RELATED関連記事

JOB BOARD編集部オススメ求人特集

RANKING人気記事ランキング

エンジニアを苦しめる「言語化力」の正体。鍛えようと努力しても、迷走してしまう理由とは?

AIを「便利な道具」と思う限り、日本に勝機はない。AI研究者・鹿子木宏明が語る“ズレたAIファースト”の正体

年収2500万でも貧困層? 米マイクロソフトに18年勤務した日本人エンジニアが「日本は健全」と語るワケ

サイボウズはSaaS is Dead時代をどう乗り越えるのか。経営陣が明かす「むしろ際立つ価値」とは

落合陽一「2026年にはほとんどの知的作業がAIに置き換わる」人間に残される仕事は“とげ作り”

タグ