withコロナ時代、エンジニアの働き方はどう変わる? ソニックガーデン倉貫義人に聞く未来予測

新型コロナウイルス感染拡大の収束には、しばらく時間がかかりそうだ。直近では、新型コロナウイルスと共存する「withコロナ」で物事を考えようとする動きも目立つ。

では今後も外出自粛・リモートワーク生活が続くとするならば、エンジニアの働き方にはどのような影響が出るのだろうか。

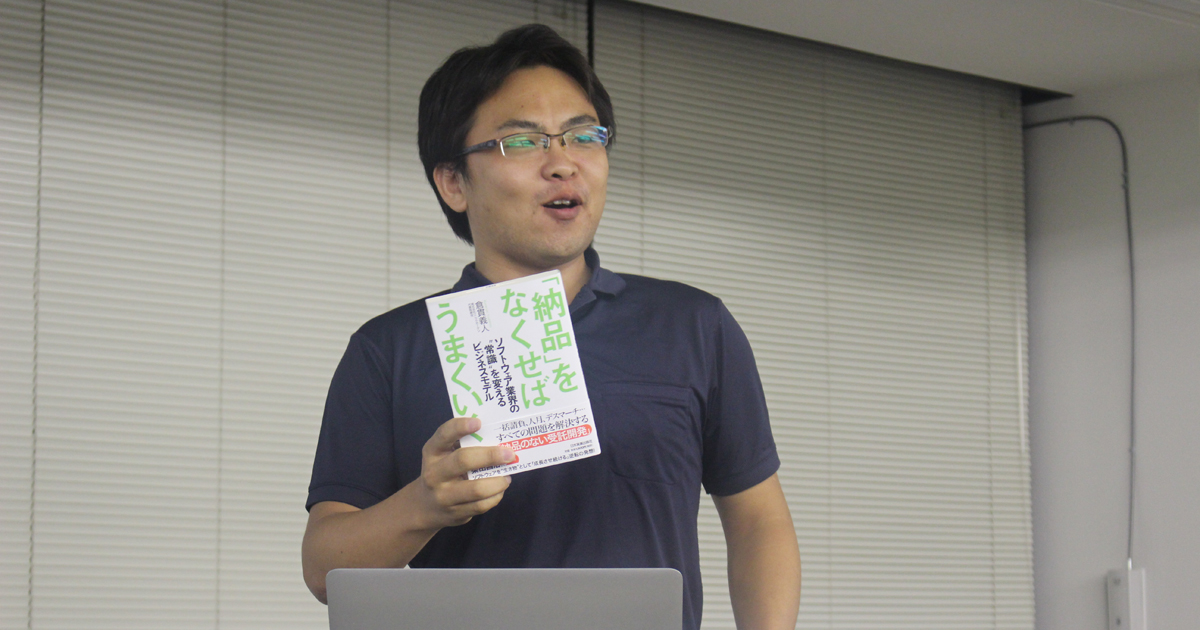

前回に引き続き、全社員フルリモートのソフトウエア開発会社を経営するソニックガーデンの倉貫義人さんに、「withコロナ時代の働き方」について聞いた。

前回の記事

>>【ソニックガーデン倉貫義人】リモートワーク暦10年のエンジニア経営者が実践する“生産性を落とさない”働き方

>>>>オンライン会議「要件だけ」で終わらせてない?コロナ禍のリモート開発チームのマネジメントに“ザッソウ時間”が必要なワケ【倉貫義人】

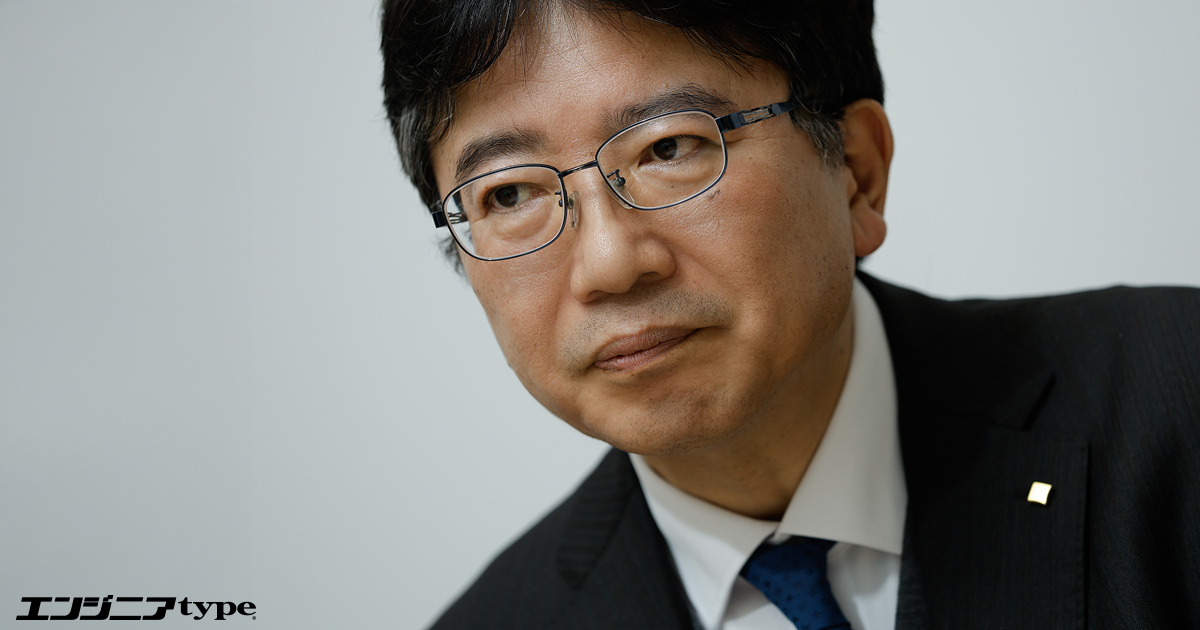

株式会社ソニックガーデン

代表取締役 倉貫義人さん(@kuranuki)

1974年京都生まれ。99年立命館大学大学院を卒業し、TIS(旧 東洋情報システム)に入社。2003年に同社の基盤技術センターの立ち上げに参画。05年に社内SNS『SKIP』の開発と社内展開、その後オープンソース化を行う。09年にSKIP事業を専門で行う社内ベンチャー「SonicGarden」を立ち上げる。11年にTISからのMBOを行い、ソニックガーデンを創業。同社では「納品のない受託開発」を掲げ、アジャイル開発を原点としたサービス開発・コンサルティングなどを手掛ける。全社員リモートワーク、管理のない会社経営を目指し、「心はプログラマ、仕事は経営者」がモットー。著書に『リモートチームでうまくいく』(日本実業出版社)『管理ゼロで成果は上がる』(技術評論社)、『ザッソウ 結果を出すチームの習慣』(日本能率協会マネジメントセンター)他

これからはリモートワークが前提の時代に。全社共通の情報共有ツールを整備して

さまざまな専門家の意見を聞いていると、新型コロナウイルスの影響は数年先まで続くという見方が多くなっていますよね。私自身も、「数カ月の間だけ『非常事態』を我慢すれば、元通りの生活が送れるようになる」と考えるのは、やや安直な気がしています。

今回、あらゆる会社が応急処置的にリモートワークを導入することになりましたが、これからの時代は「リモートワークが大前提になる」かもしれません。

リモートワークがしやすいエンジニア組織についていえば、“場所を問わず開発が進められるような運営体制”を日頃からつくっていく重要度が増していると思います。

情報共有ツールを全社で統一するというのは大事ですね。オンラインで働いてチームワークを発揮するにはコミュニケーションが欠かせません。

今回、急遽リモートワークに移行した会社では、部門ごとにばらばらのツールを使っているケースも多々見受けられます。

例えば、エンジニア部門ではZoomとSlackを使っているのに、営業部門はSkypeとメールを使っている……といったように。今後、長期間にわたってリモートワークを続けていくとしたら、この状態はあまりよくないですね。

そう思います。前回の記事で「心理的安全性」について触れましたが、心理的安全性を高めるためには「働く時間」を共有する以外に、「空間」を共有することも重要です。

ツールを統一することは、オフィスに行くのと同様に、「ここにいけばみんながいる」という空間を設けることにもつながるのです。

エンジニアならではの発想を生かしてつくる「仮想オフィス」

はい。テクノロジーの力で、どうやって「みんなで一緒に働く空間」を生み出すか、考えてみるのも面白いと思いますよ。

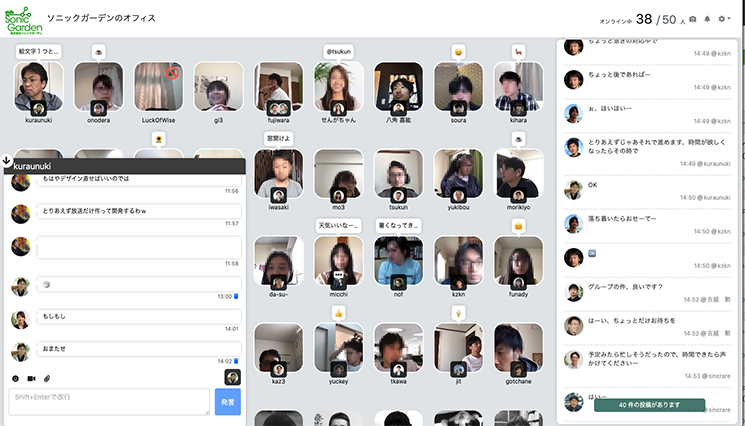

例えばソニックガーデンでは、自社で開発した仮想オフィスツール『Remotty(リモティー)』を使っています。

ダッシュボードにログインするだけで、画面上部に「出社」(ログイン)している社員がアイコンで表示され、アイコンにはWebカメラの映像が映るので、その人が何をしているかが一目で分かるのが特徴です。

リモティーの実際の画面

また、アイコンをクリックすれば、その社員の1日のスケジュールも表示されます。個人チャットもできますし、全員に「集まれ~」とチャットすればリモティー上ですぐにテレビ会議を始められるのも気楽です。

弊社の場合はチャットツールやテレビ会議ツールを使い分けることなく、仮想オフィスツールに一本化して、バーチャル上にオフィスをそのまま再現することで、コミュニケーションのわずらわしさや、ツールが増えすぎる問題を解決しています。

似たようなもので、米国の仮想オフィスツール『Remo(リーモ)』というツールもあるので、興味があれば是非調べてみてください。

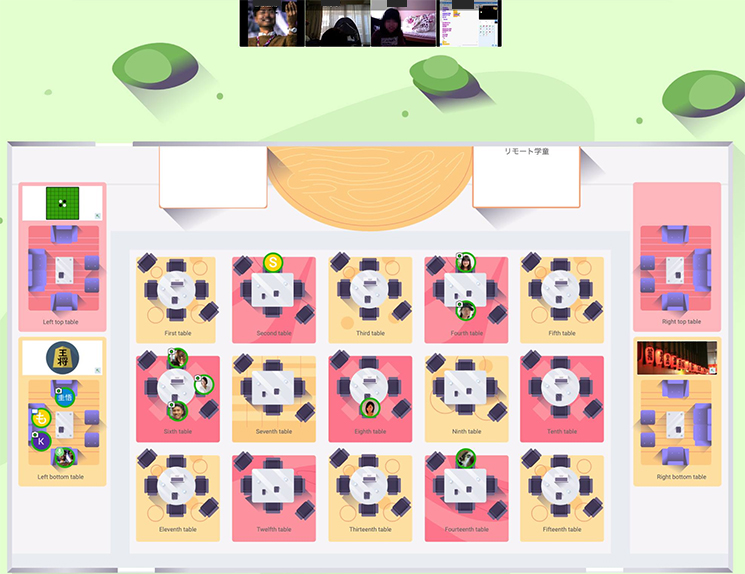

当社では休校休園が決まった時に、2人のお子さんがいる副社長の藤原が、子育てに関する悩みを書き出してくれたんですよ。その悩みを参考にして、今度は仮想空間に「学童」をつくってみようということになり、現在実験的に運用しています。

「オンライン学童」ではテレビ会議をつなぎっぱなしにていて、そこに集まった子どもたちが自然と、Nintendo Switchで同じゲームを始めたり、ホワイトボードに書いた文字をビデオ電話に写したりして、自由にコミュニケーションを取り始めるんですよ。

この「オンライン学童」は、大人がログインして近くのスペースで子どもたちを見守ることもできるので、弊社では社員が交代交代で子どもたちの様子を見守っています。

こうしたツールの導入が難しい場合は、同僚や友人とテレビ会議をつなぎ、子どもたち同士でおしゃべりさせたり、おもちゃの見せ合いっこをするだけでも、楽しい時間がつくれるかもしれません。

休校休園は本当に大変なのですが、今は緊急時ですから総力戦。「無理だ」「できない」と途方に暮れる前に、エンジニアならではの強みを生かして、いろんな工夫やチャレンジをしてみてほしいなと思います。

エンジニアの「発想の転換」から、新たなスタンダードが生まれる

冒頭でも申し上げましたが、新型コロナウイルスの影響は短期的に解決できるものではありません。今はその場しのぎの方策を考えるのではなく、これからのスタンダードをつくっていくつもりで、柔軟な発想でこの先の働き方を再構築していく必要があると思っています。

また、一度リモートワークに慣れてしまったら、元の働き方には戻れなくなるエンジニアも多くなるはず。これまで通勤に1時間以上かけていた人たちが、リモートワークによって趣味の時間や家族との時間を手に入れて充実している、といった話もよく聞きます。

そうなると、企業側もそもそもオフィスが必要なのか、通勤させなきゃいけないのかといった、これまで疑問に思ってこなかった「働く」にまつわる根本的なことを考え直す必要が出てきます。

今後は固定のオフィスを持つ企業が減り、時折りの来客や年に数回対面で行う社員パーティーのために、コワーキングスペースをオフィス代わりにする企業が増えるかもしれませんね。

するとエンジニア自身も大都市に住む必要がなくなります。地方に移住してリモートワークをする、という選択肢もごく当たり前になってくるでしょう。

言ってみれば今のリモートワーク生活は、自分にとっての「いい生き方、働き方」とはどんな状態なのかをフラットに考えられるチャンスです。これを機に、皆さんも“働き方の当たり前”を見直してみてはいかがでしょうか。

取材・文/石川香苗子 画像提供/株式会社ソニックガーデン

RELATED関連記事

JOB BOARD編集部オススメ求人特集

RANKING人気記事ランキング

エンジニアを苦しめる「言語化力」の正体。鍛えようと努力しても、迷走してしまう理由とは?

AIを「便利な道具」と思う限り、日本に勝機はない。AI研究者・鹿子木宏明が語る“ズレたAIファースト”の正体

年収2500万でも貧困層? 米マイクロソフトに18年勤務した日本人エンジニアが「日本は健全」と語るワケ

サイボウズはSaaS is Dead時代をどう乗り越えるのか。経営陣が明かす「むしろ際立つ価値」とは

落合陽一「2026年にはほとんどの知的作業がAIに置き換わる」人間に残される仕事は“とげ作り”

タグ

![[特集:SEが消える] 富士通・組織人事改革担当者「SEにはWebエンジニアのような創造性が必要」と話す真意](http://type.jp/et/feature/wp-content/uploads/2012/02/ball-63527_1920.jpg)