「GAFAやMicrosoftに入れば、一生安泰の勝ち組になれる」――。

ビッグテックによる大規模レイオフに驚かなくなってきた昨今、そんな甘い考えでいる人は少ないだろう。しかし、一方でこうも思うはずだ。

「とはいえ、GAFAMに入社できるほどのエンジニアなら相当に優秀。レイオフされたところで、引く手あまたで職に困ることはない」と。

しかし、現実は違うようだ。

2006年に米国マイクロソフト(以下、MS)に入社し、プリンシパル・ソフトウェア・エンジニアという職位にまでのぼり詰めた太田一郎さん。だが、18年の献身が幕を閉じるのに要した時間は、わずか5分。画面越しのオンライン面談だった。

「現地で“大虐殺(Massacre)”と形容されるほど、一網打尽に解雇されました。優秀なエンジニアが一斉に市場に放たれた今、次の椅子を見つけるのは至難の業です」

AIに代替されると表現するのは簡単だが、実際の現場ではどんな冷徹な判断があったのか。レイオフの波に翻弄される日本人エンジニアだからこそ見えた「日本の健全さ」とは。太田さんに話を聞いた。

【話を聞いた人】

元マイクロソフト

プリンシパル・ソフトウェア・エンジニア

太田 一郎さん

日本のSIerでキャリアを積んだ後、2006年にマイクロソフトへ転職。入社してすぐに米国本社へ移籍を告げられ、渡米。以来18年にわたりOffice製品の開発に従事。WordやPowerPointの翻訳機能、Teamsのチャット翻訳、ライブ字幕機能など、世界の「言葉の壁」を越える根幹技術をリード。プリンシパル・ソフトウェア・エンジニアとして生成AIを活用したUX開発の最前線に立つも、2025年5月大規模レイオフにより退職

一網打尽にやられたシニア層

――MSに勤続18年。エンジニアとしては「あがりの一歩手前」のようなキャリアだったように見えますが、レイオフはやはり、突然だったのでしょうか?

ええ、まさに青天の霹靂でした。もちろん、会計年度の変わり目にリオーグ(組織再編)があることは通例ですし、そろそろ動きがあるだろうとは予想していました。

当時、会社全体で「Copilot」の販売を強化する方針が出ており、私のチームもその中枢へ合流する計画が耳に入っていました。マネージャーからも「人員削減(リソース・リダクション)も少しはあるが、君たちは主流の戦略に合流する側だ」と告げられていた。ところが、蓋を開けてみれば少しどころの話ではなかったんです。

――何が起きたんですか。

ある朝、Teamsに「Critical Business Update(極めて重要なアップデート)」という謎の会議予約が入っていました。参加者が見えない設定で、添えられた指示は「プライバシーを確保できる場所から参加せよ」。その瞬間に悟りました。「あ、来たな」と。

――そこでレイオフが告げられた?

はい。「あなたの職位は廃止されました」と。わずか5分で終了。質問も一切受け付けられない、コンプライアンス遵守の事務的な儀式です。

まさに阿鼻叫喚でした。英語ではこうした凄惨な状況を、しばしば「Massacre(大虐殺)」という強い言葉で表現します。少し削られたなんてレベルではない。文字通り、一網打尽にされたんです。

――プリンシパル級であっても、容赦なく。

若手は統合先に残されましたが、シニア層はことごとく解雇。プロダクトマネージャーに至っては、トップのマネージャーを含め全員が解雇対象になりました。昨日まで当たり前にあった形が、一瞬で跡形もなくなったんです。

エンジニアが「投資」から「負債」に変わった理由

――やはり「AIの台頭による業務の変化」が理由なんですか?

いえ、それはあくまで建前です。本音を言えば、もっと身も蓋もない「会計上の事情」が幾つかあったと思います。一つは2020年(コロナ渦によるパンデミック)以降のoverhiring(雇いすぎ)による人件費の大幅な増加、もう一つはそれに追い打ちをかける「税制(Section174)の改正」です。

ビッグテックはどこもそうでしたが、パンデミックの際、市場にだぶついた過剰な資金が一挙に流れこんできて、いろいろな事業を始めたり規模を拡大したんですね。MS を例にすると、確か2020年当初は16万人程度だったと記憶していますが、私がレイオフにあった時点で23万人弱いたかと思います。

Section174の変更のおかげで、特に高給なシニアを抱えるほど、会社の税負担は重くなる。「価値を生む資産」だったはずのエンジニアが、持っているだけで税を食う「負債」へと定義し直されたんです。これは個人の能力とは無関係な、あまりに冷徹なパズルです。

年収2500万でも低所得、というバグった経済圏

――とはいえ、数千万円の年収を稼いできたのなら、あとは悠々自適なリタイアかな、なんて想像してしまいますが。

それは「日本円」で考えているからです。その認識こそが、今の米国で働く上での一番の罠かもしれません。

多くの人が勘違いしていますが、MS本社があるシアトルで、いわゆる中流家庭を築こうとすると、ざっくり日本円でいうと最低でも年収1500万くらい必要じゃないでしょうか。サンフランシスコ周辺では、世帯年収16万ドル(約2400万円)以下は、統計上「低所得者」に分類されることもあるほどです。

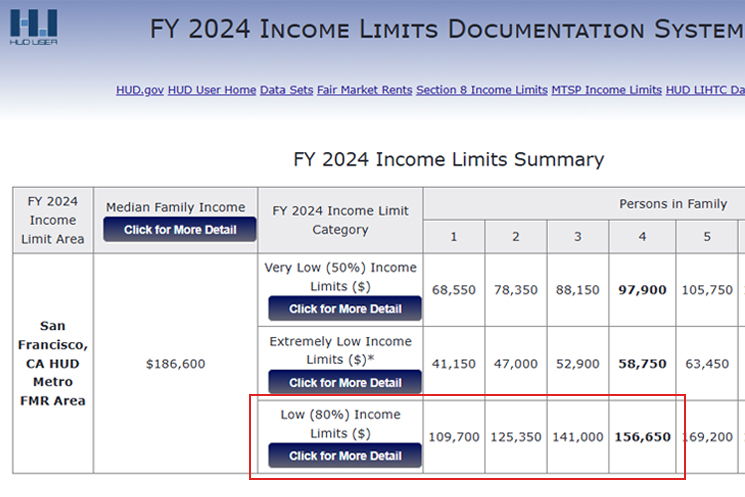

HUD(米国住宅都市開発省)による2024年所得制限データによると、サンフランシスコ周辺において4人家族で世帯年収15万6,650ドル以下は『Low Income(低所得)』と定義されている 参照元

――年収2400万で低所得者……。

正確にはシアトルの隣町にある、レドモンドという街にMS本社があります。18年前に私がワシントン州へ来た頃はMSとAmazon、Nintendo of America、あとはかろうじて Google くらいしかなく、のどかなものでした。

カリフォルニアと比べて物価や経費が安かったこともあり、この10年で急激にIT企業が増え、採用を競い合うようになった今は、「北のシリコンバレー」となり、全ての物価が跳ね上がりました。高給を稼ぎ続けなければ一瞬で生活が詰む。米国は今、行き過ぎた資本主義の極致にあります。

「Greater Seattle」と呼ばれる、シアトル周辺を含む地域(シアトル、ベルビュー、レドモンド、カークランド)が「北のシリコンバレー」となっている

「30分の手術で2250万円」の衝撃

――でも、その高給があるからこそ、生活が回っているのでは?

そこが足枷なんです。給与以上に恐ろしいのが「健康保険」という名の命綱です。

一昨年、妻が緊急手術で3日入院しました。処置はわずか30分。でも、後日病院から保険会社へ送られた請求額は15万ドルに達していました。日本円で約2250万円です。

――手術することをためらってしまいそうな金額ですね……。

そう。米国では「高額な医療費を払って破産するか、医者に診てもらわずに死ぬか」という選択を迫られる人々が実際に大勢います。

MSから提供されていた保険は手厚かったので自己負担は数%で済みましたが、これは雇用という命綱にぶら下がっているから得られる特権。仕事を辞めることは、最低限度の生活すら断たれることを意味します。これが自由な国アメリカに存在する、「足枷」の正体です。

――今回のレイオフでその足枷を外されてしまったということですね。

ただ、米国には「COBRA(コブラ)」という法律があり、離職後も最大18カ月間は、全額自己負担にはなりますが会社で加入していた保険を継続できる仕組みがあります。

今回のレイオフは非常に配慮されていて、MSが最初の6カ月分の保険料を肩代わりしてくれる条件でした。掛け金を確認したところ、残りの1年分を自費で払ったとしても許容範囲内でしたので、当面は医療費の心配をせずに済みます。

私の場合は子どもいませんし、直近で大きな出費の予定もなかったので、手当を含めれば生活に困るようなことはなく、不思議とショックもありませんでした。

看板を下ろした時に残る、「真に社会に資するか」という問い

――ショックがなかったとは意外です。

もちろん、仕事を辞めたかったわけではありませんし、業務に飽きていたわけでもありません。ただ、以前から頭の片隅で「このままで良いのだろうか」と自問していたのは事実です。

これからスキルを磨き、経歴書を輝かせるような実績を求める若い世代にとって、ビッグテックの巨大な看板の下で開発に従事することは、極めて大きな意味を持ちます。

しかし、ある程度の経験を重ね、生活の基盤も整った段階に至ると、今取り組んでいる仕事が「果たして、真に社会に資するものなのか」という根源的な問いを無視できなくなると言いますか……。

もちろん、私はずっとOfficeの開発に携わっていたので、「世界中の生産性を支えている」という自負は少なからずありました。ただ、もっと社会の役に立っている手触り感と言いますか。巨大な組織の歯車として漫然と日常を繰り返すのではなく、「一人のエンジニアとしてどうあるべきか」を問い直す時期に差し掛かっていたのだと思います。

開発で得られる“手触り感”――。

その感触とは何を指すのかを知るには、一度時計の針を大きく戻す必要がある。

太田さんが入社した2006年。当時のMSはまだ今のように洗練され、最適化されたシステムではなかった。特に日本市場に対しては、狂気的なまでのリソースを注ぎ込む、泥臭くも濃密な「熱狂」があったと言う。

日本市場は「世界で2番目」の特別区だった

――今のMSは、グローバルで統一された「洗練されたエコシステム」を構築されています。一方で、太田さんが入社した2006年当時は、もっと「日本という地域(ローカル)の事情に深く潜り込んでいくような手触り感」が現場にあったそうですね。

ええ。今のMSは、全世界で一貫した高い品質を保つための「非常に高度な最適化」がなされています。一方で、18年前はまだ「日本人が1ミリも違和感を抱かない製品」にするために、それこそ力技でローカライズを叩き直すような熱量が必要とされる時代でもありました。

今の洗練された「グローバル・システム」の土台を築いたのは、当時の私たちが「もっと多くの人に届けたい」と信じて積み上げた、あの熱い努力の結果だったとも言えます。

――かつてのMSは、日本をどれほど特別視していたのでしょうか?

今とは比べものにならないほど、巨大で特別な市場でした。WindowsやOfficeの売り上げにおいて、日本は米国に次ぐ世界2番目の規模。だからこそ、本社からの投資額も桁外れだったんです。

――具体的には、どれほどの体制だったのですか?

日本のニーズにあわせた機能を策定するプログラムマネージャーがアプリケーションごとにいて、さらに日本語での挙動をチェックする専門のテスト部隊が控えていた。予算と手間暇をかけて「日本人が見て1ミリも違和感のない製品」を徹底的に作り込んでいました。

――今だと「メニューが少し変な日本語」の海外アプリも多いですが、当時は許されなかったと。

全く許されませんでした。実は英語圏の人間だけでソフトウェアを作ると、国際化(インターナショナライゼーション)への配慮が欠けてしまうことが多々あります。

放っておくとフォントが崩れたり、日本語環境では機能そのものが動かなかったりする。そのため、仕様策定の段階から日本側が参画し、リリース前に徹底的に叩き直す。本社と密に協力しあって共同開発をすすめる、非常にリッチな体制でした。

――太田さんは、その中で具体的にどんな役割を?

私は、Officeが「ウェブ上のコンテンツと連動し始めた初期」の品質管理を担当していました。

例えば、アプリ内でヘルプを呼び出した際に、ウェブ上の最新コンテンツが日本語で正しく、適切なツールチップ(説明)と共に表示されるか。あるいは、膨大なテンプレート素材が日本のユーザー環境で正しく機能するか。当時はまだ「アプリからウェブを叩く」こと自体が新しい挑戦で、その仕組みが日本語環境で破綻しないよう、多額の予算を投じて動作確認を繰り返していました。

そうした徹底した取り組みがあったからこそ、日本において「誰もがOfficeを使っている」という盤石な地位が築かれ、それが今日まで続いているのだと思います。

「100カ国同時展開」を実現した、自動化への執念

――その後、太田さんは「ローカリゼーション・エンジニアリングの自動化」という大きなプロジェクトに携わります。これはどういった内容だったんですか?

昔のローカライズって、実は泥臭い手作業の塊だったんです。翻訳が必要なファイルを確認して、それを外部の翻訳担当者へ送り、戻ってきた翻訳済みファイルをまたビルド(製品の組み立て工程)に組み込む……。

サポート言語を増やしていく中で、この一連の作業を全言語、全製品でやるのはもはや物理的な限界を迎えつつありました。そこで、これらを一元化して徹底的に効率化するプラットフォームを構築したんです。

――全自動化。それによって、プロセス自体が劇的に変わったわけですね。

そう。今でも社内で使われている基盤ですが、リポジトリにプッシュすれば、翻訳する必要のあるファイルが自動的にデータベースに取り込まれる。外部の翻訳担当者によってその翻訳が完了すると、自動で製品に反映される。この仕組みのおかげで、100ヶ国語への同時展開が圧倒的なスピードで可能になったんです。

ただ、それは個別の言語に潤沢な予算を投じることが難しくなった、時代の要請でもありました。以前のように「日本市場のためだけに」と特別なリソースを割き続けることは、100ヶ国語展開という規模の前では現実的ではなくなっていたんです。

――その「効率化」の代償として、失われたものもあるのでしょうか。

製品の「品質」に対する考え方そのものが変わった気がします。昔は、日本人の担当者がリリース前に「この表現は誤りだ」と徹底的に叩き直していました。でも今は、どの企業のアプリもリリース当初は不自然な日本語が混じっていたりしますよね。

――確かに、昔ほど「完璧な日本語」にこだわらなくなった印象はあります。

ユーザー側の受容性も変わりました。不自然な翻訳があっても「そういうものだ」と受け入れ、直感的に使いこなしてしまう。私のような世代は違和感を覚えますが、若い世代はもっと柔軟です。私たちが心血を注いできた「完璧なローカライズ」という価値観そのものが、効率化の波とユーザーの変化によって、過去のものになりつつあるのかもしれません。

世界を変えた実感と「職業冥利に尽きた」瞬間

――太田さんは、その自動化の先に、さらなる新機能の実装へと進まれたんですよね。

ええ。今でこそ当たり前ですが、当時はまだ走りだった「Officeへの翻訳機能の実装」です。私が最初に手がけたのはOutlookのメール翻訳アドイン(追加機能)でした。それが好評で、Wordの文書翻訳などへも展開。それがPowerPointの「ライブ字幕機能」につながっていきました。プレゼンをすると、リアルタイムで画面下に字幕が出るあの機能です。

――えっ、あれですか!

あれはカリフォルニアのPowerPointチーム、欧州の音声認識チーム、そして翻訳エンジンチーム……と、世界中の専門部隊と連携して作り上げました。開発当時は「そんなの使うのかな?」なんて思っていましたが、リリース後、日本の知人から「英語の会議が劇的に楽になった」と感謝されて。その時初めて、「ああ、僕はテクノロジーで言語の壁という課題を解決するようなものを作っていたんだ」と実感しましたね。

――まさに、エンジニアとしての理想を実現した瞬間ですね。

そうですね、プロダクトに携わるソフトウェアエンジニアとして、まさに職業冥利に尽きた瞬間だったと思います。

「確信がなければ雇わない」という、もう一つの冷徹な原則

――ビッグテック各社は大量解雇を行う一方で、特定の分野では採用を再開しているというニュースも耳にします。

はい。実際にMSの採用サイトを見ると、多くの求人が掲載されていますよね。ただ、MS含めて、今はあらゆる求人が地獄のような椅子取りゲームです。職にあぶれた数千人単位の経験豊かなエンジニアが、わずかな求人枠を奪い合っているわけですから。

さらに過酷なのは、たとえ候補者が自分一人だったとしても、合格ラインが一切下がらないことです。技術面接を含め、4回、5回と続く選考を完璧にパスしなければなりません。

――太田さんのレベルでも、すぐに決まらないものなんですか?

ええ。そもそもビッグテックには、ある徹底した採用原則があるんです。それは「間違って不採用にするミスはいいが、採用すべきでない人を雇うミスは絶対に犯すな」というものです。

――「とりあえず採用して、ダメなら解雇すればいい」ではない?

「簡単に切れる」=「軽く雇える」ということではありません。

オンボーディング期間に始まり、本人が立ち上がるまでの生産性低下。その間にサポートに回る周囲のエンジニアやマネジャーの時間コスト。そして、もしミスマッチだった場合のフォローアップや再採用コスト……。

これらを合算すると、一人雇って辞めさせるコストがあまりに高いので、「確信が持てない限りは採用しない」という原則が徹底されます。候補者が10人いても、全員を落として「0人採用」ということもある。

エンジニアを「甘やかす」時代は、もう終わった

――日本だと「IT人材不足」が叫ばれていますが、米国の実態は全く違うようですね。

最近は「Up or Out(昇格するか、去るか)」の圧力がシニア層にまで及んでいます。一定期間内に昇進できなければ退職を促される。かつての“のんびり働けるビッグテック”はもう存在しません。

それに、この10年で状況は劇的に変わりました。以前、エンジニアという職種は比較的希少だったこともあり、米国の親たちはこぞって子どもをコンピュータサイエンスの道へ進ませました。結果、今、市場にはエンジニアが溢れています。

――エンジニアが、溢れている?

ひと昔前なら、何もしなくても「他社に負けないよう給与調整します」と年収が1万ドル(約150万円)ボーンと上がることもありました。でも今は、そんなボーナスタイムは過ぎ去ったのではないでしょうか。もはやエンジニアを過度に甘やかす必要はなく、買い手市場へと転換したのだと感じています。

日本の遅れは、戦略的な回避ルートになり得る

――日本も今、必死に米国を追ってSTEM教育などに注力し、後を追っているような印象があります。

日本のように少し遅れているくらいが、むしろ健全かもしれません。

よく「日本はクラウドへの移行が遅れている」と批判されますが、米国では今、行き過ぎたクラウド化のコスト増から、改めてオンプレミスの価値が見直されるといった「揺り戻し」も起きています。

二周遅れで進んでいるからこそ、一周目の失敗を横目で見ながら、適切なタイミングで技術を導入できる側面もあるのではないでしょうか。

――米国と同じ土俵で戦う必要はない、と。

米国の仕組みはあくまで彼らの資本主義を反映したものであり、日本の社会構造とは根本的に異なります。 日本の会社は一種の「互助組織」。雇用が守られているという安心感の上で、泥臭く現場の課題を解決する。それって、エンジニアが本来やりたかった「誰かの役に立つ」という実感に、実は一番近いんじゃないでしょうか。

それに、土壌が違うのに生産性向上だけを無理やり移植しようとしても、構造上の互換性が低すぎて、人々を不幸にするだけです。

効率化の果てに「幸せ」はあるのか?

――「DX」や「生産性向上」の旗印の下で、日本も変わろうとしていますが。

結局、「生産性を高めた先に、何があるのか」という問いに、日本はまだ明確な答えを持っていないのではないでしょうか。

米国のようにトップダウンで数万人を削減し、株価を上げる手法は日本には馴染まない。米国の数字だけを見て「あちらが優れている」と盲信するのではなく、私たちの生活という文脈において、生産性の追求が本当に幸せに直結するのか、一度立ち止まるべきです。

効率を追い求めた結果、仲間を切り捨て、最後は自分が切られる。米国はそのループの果てに行き詰まっています。

日本には、一周目で米国が陥った「人間味のない合理化」の罠を回避できるチャンスがあります。AIを「首切り」に使うのではなく、「より良い互助」のために使う。その選択ができるのは、今の日本の方かもしれません。

最後に残るのは「何を作るか」より「誰と作るか」

――太田さんは今後、日本に戻る選択肢はないのでしょうか?

妻がアメリカ人ですし、彼女が特別日本文化に傾倒しているわけでもありませんので、現状、日本で暮らすという選択肢はありません。でも、もし私が独身だったら、とっくに帰国して、面白い開発現場で働いていたでしょうね(笑)

――エンジニアとして「次の居場所」に求めるものは何ですか。

18年働いて気付いたのは、私は「これを作りたい」というプロダクトへの執着がそれほど強くないということです。それよりも「この人たちと一緒にいたい」「この顧客の困りごとを解決したい」という、手触りのある関係性の方が大切でした。

実は私のキャリアを俯瞰してみると、翻訳も自動化も、ずっと同じ志を持った仲間と一緒に、役割を変えながら歩んできた結果なんです。信頼できるメンバーと一緒に、その時々のニーズに応えていく。それが私にとってのエンジニアリングの本質だったように感じているんです。

プロダクトは、売れなければ消えますし、ソースコードだっていずれは古くなって書き換えられる。でも、共に苦労した仲間のつながりや、システムを納めて喜んでくれた人の顔、培ってきた経験は消えることはありません。そういうものを大切にしながら、私なりに社会に貢献できるものを、また作っていけたらいいなと思っています。

編集後記

「自分は等身大のエンジニア。戦略的なビジョンがあったわけではない」と、太田さんは終始謙虚に語った。

しかし、合理性の極致であるビッグテックで18年を走り抜いた太田さんが、最後に「一番大切だった」と振り返ったのは、「仲間」との繋がりだった。

看板を外されたとき、自分に何が残るか。 5分でリセットされたキャリアの先に、それでも消えずに残っていたもの。 それは、会社というシステムに最適化される過程で、私たちがつい見失いそうになる「人間臭い資産」の存在なのかもしれない。

取材・文・編集/玉城智子(編集部)