優れた技術者たちは何を目指すのか?各社の「匠」の視点を覗こう

幸せ、運、経済活動……ビッグデータ活用で「人間」を解明する矢野和男氏の挑戦【連載:匠たちの視点】

株式会社日立製作所 中央研究所 主管研究長

矢野 和男氏

1984年、早稲田大学物理修士卒。日立製作所入社。93年、単一電子メモリの室温動作に世界で初めて成功。2004年から先行してウエアラブル技術とビッグデータ収集・活用で世界をけん引。論文被引用数は2500件。特許出願350件。のべ100万日を超えるデータを使った企業業績向上の研究と心理学や人工知能、ナノテクまでの専門性の広さと深さで知られる。東京工業大学大学院連携教授。文部科学省情報科学技術委員。2007年Erice Prizeなど国際的な賞を多数受賞。最新著書に『データの見えざる手』

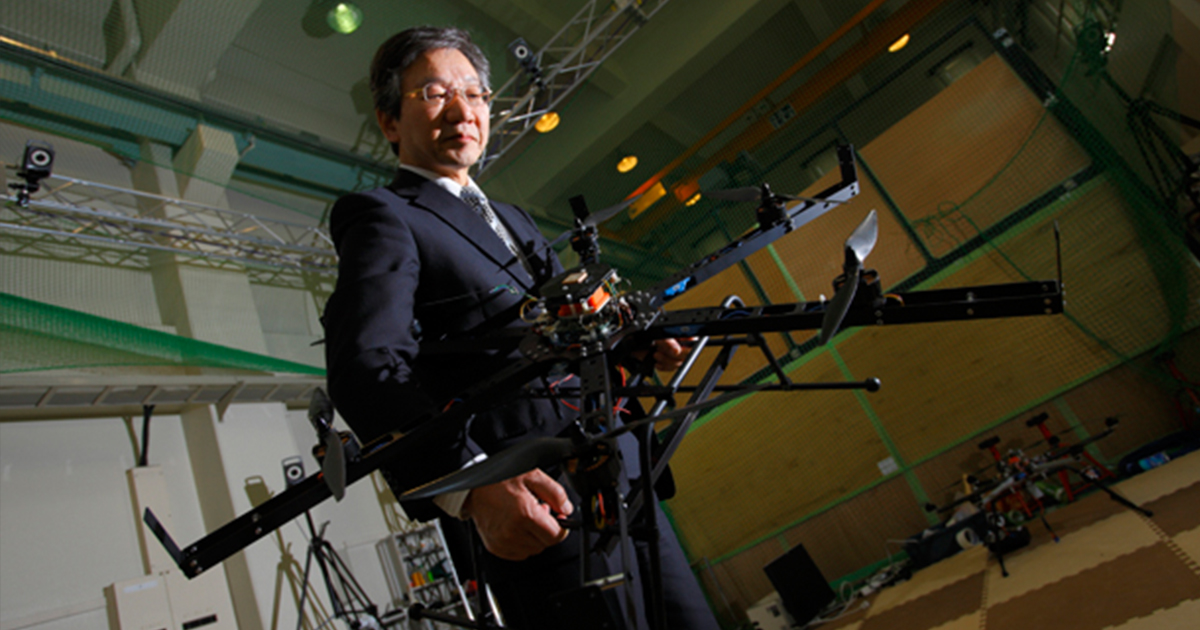

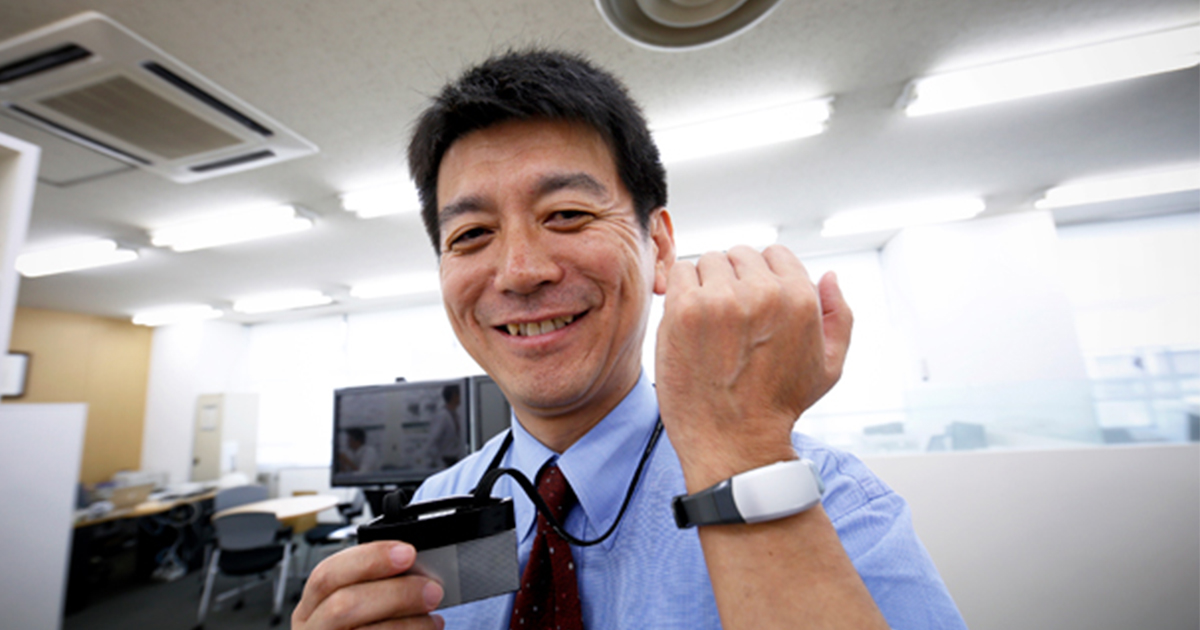

2006年3月16日。日立製作所中央研究所の矢野和男氏は、自身の新著『データの見えざる手』の中で、この日を「人生が大きく変わった日」と位置づけている。自ら開発したウエアラブルセンサーを自身の左手首に装着した日だからだ。

以来、現在に至るまで、24時間365日、左腕の動きのデータを収集し続けている。

矢野氏は、まだ「ビッグデータ」という言葉すらなかった時代から、このリストバンド型センサーをはじめとするセンサー技術やデータ解析技術を世界に先駆けて開発してきた。

その研究対象は、人間行動や社会現象といった、これまでサイエンスが対象としてこなかった分野ばかり。ここに、定量的でハードなサイエンスの方法論を持ち込むことで、さまざまな新事実を発見し、世界を驚かせてきた。

哲学や宗教でしか扱えなかった「幸せ」や「運」、さらには複雑な要因が絡んだ「経済活動」までを、まるで最適な交通ダイヤを組むかのように科学的な予測や制御が可能なものとする――。

これが、矢野氏と日立・中央研究所が取り組んできた、この10年の挑戦なのだ。

「未練」が引き寄せたビッグデータという大きな果実

入浴時を除けば24時間365日、ウエアラブルセンサーで8年にわたって左腕の動きを計測し続けている

世界の最先端に立って「ビッグデータの活用」というテーマに取り組んできた矢野氏の研究チームだが、その歩みは決して順風満帆だったわけではない。

そもそも、ビッグデータを研究テーマに掲げたのは、必ずしも積極的な理由からばかりではなかった。

大学で理論物理学を専攻していた矢野氏は1984年に日立に入ると、約20年にわたって半導体の研究に携わった。

「学会などでも賞をいただいたりしていたし、それなりに実績も残せているという自負はありました。それが2003年、日立と三菱の半導体部門が統合して新会社として独立し、日立本体は半導体事業から手を引くことになったんです」

状況は、矢野氏と半導体研究チームに新しい研究分野を見つけることを強制的に迫った。

「社内には既存の製品分野ごとに研究者がおり、それぞれが華々しいテーマで研究を行っています。それとは別の視点で、もっと先を見据えたものを見つける必要がありました」

話し合いを重ねる中で、最終的に行き着いた答えが「人間に関するデータを使ったビジネス」だった。だが、新たな歩みをスタートさせる裏には、非常に人間らしい葛藤もあった。

「先が見えない感じがしたのは事実ですが、研究とは本来そういうものなので、それ自体は慣れっこでした。むしろ、技術や設備、人脈、事業といった、これまでに培ってきたものがいっさい役に立たなくなることが嫌でした」

この「未練」が、結果的にビッグデータという大きな果実を引き寄せる一つの要因となった。

「新たな研究テーマを選ぶというのは私個人の問題ではなく、当時研究所に100人以上いた半導体分野の研究者の今後をどうしていくかということ。半導体研究を通じて得られた、ローパワーの電力でも動くチップの技術を何とか活かせないかと考えました」

大型コンピュータがPCになり、携帯電話がその前の時代のスーパーコンピュータの性能を持ち始めていた。コンピュータがどんどん小型化するのは間違いなかった。

「それはPCや携帯電話に入るだけでなく、身に着けるレベルまでいくだろう。その際に一番重要な機能は、情報を常に送り続けることになる。限られた電力の中でさまざまな情報処理を行う技術は、きっと活きてくるはずだ、と」

データ自体はもちろん、データを集めるためのインフラすらない環境下で、「ウエアラブルセンサーの技術開発とデータの収集・活用」という、新たな研究の日々が始まった。

ビッグデータの時代に「仮説・検証型」は成り立たない

地道に収集した大量のデータは、取引先企業などに見せるたび、すこぶる良い評判が返ってくる。しかし、肝心のビジネスに活用する術がなかなか見いだせず、社内からも風当たりの強い時期が続いた。

「通常、企業で研究をするとは、売るものを作るということを意味します。将来ではなく現在に目を向けている人からは、データを集めたところで何を売るの? という冷たい反応も少なくなかった」

ビッグデータのビジネス活用の道が開けない理由には、2つの可能性が考えられた。一つは、矢野氏らのチームに、ハンドリングや分析のための十分な技術が備わっていない可能性。もう一つは、そもそもビッグデータ活用のための技術がこの世に存在していない可能性だ。

「調べていくうちに、どうやら後者であるということが分かってきました。というのも、従来のデータマイニングの手法では、データをどういった観点で読むかという『仮説』は人間が立てなければならなかった。しかし、扱うデータが大量になれば、そのほんの一部しか見ることができない人間には仮説を立てようがありません。ビッグデータの時代には、仮説・検証型では成り立たないんです」

その事実に気付いたことが大きな一歩となり、人間ではなく、コンピュータに仮説を作らせるという発想の転換につながった。

仮説はコンピュータに大量のデータを与えて逆推定させる。一方で人間は、それができるコンピュータの開発や分析技術の開発、目的を明確化することに注力する。

「ビッグデータ」という言葉の普及、スマホや高速通信といったインフラ環境の進歩も手伝って、ビッグデータのビジネス活用への道はここから、一気に開けることとなる。

学生時代に夢想した「シナジェティクス」を自ら実現する

矢野氏が現在取り組んでいることは、大学時代に夢想した「シナジェティクス」の世界を現実のものとする試みなのだという

矢野氏とビッグデータとの出会いは一見、会社の事業整理が導いた偶然のようにも映る。

しかし、それは違う。矢野氏が現在取り組んでいることは、大学時代に夢想した世界を現実のものとする試みなのだという。

「人間とか社会というものはこれまで、社会科学が定性的に研究しているに過ぎない分野でした。素粒子から宇宙の成り立ちまで物理学で扱われているのに、人間の存在のみが除外されていることに、私は違和感を覚えていました。人間そのものだって、物理学の論理を用いて定量的に測れるのではないか、と」

その考え方の原点は、ドイツの物理学者ヘルマン・ハーケンが提唱し、80年代当時一世を風靡した「シナジェティクス」にある。後に「複雑系」などと呼ばれることになる概念の走りが世に出ると、20代前半だった矢野氏は興奮し、関連文献をむさぼり読んだという。

しかし、当時は必要なデータも分析方法も存在せず、検証のしようがなかった。半導体研究の世界で没頭した20年を経て、自ら開発したウエアラブルセンサーで必要なデータが取れ始めたことで、温めていたそのころの思いは再び噴き出し始めた。

「ようやく、シナジェティクスの時代が来た」

矢野氏は目を輝かせて、物理学が持つ可能性に言及する。

「物理は歴史的に、他分野への進出を繰り返し行ってきた。DNAの二重らせん構造発見を導く予言を行ったシュレーディンガーも理論物理学者です。今はまだ詳細をお話できませんが、世の中の経済現象への適用を検証したい物理学の定理や法則が、まだまだ山ほどあるんです」

「ヒューマン3.0」~ビッグデータは人間のあり方自体も変える

「ビッグデータはこれまで、処理される対象、分析される対象として扱われてきたが、それはごく一側面に過ぎない」と矢野氏は言う。

「今までのコンピュータを例えるなら、プログラムを書き換えない限り動作がいっさい変わらない“硬い機械”です。より比喩的に言うなら、後天的に学ぶことはなく、成長しない機械と言えます。でも、ビッグデータは人工知能と組み合わせることで、新たな可能性を生み出します。今までプログラムが担っていた『機能を定義する』というところを、発展的・自動的に生み出し得る存在となるのです」

つまり、ビッグデータと人工知能の掛け合わせにより、コンピュータは後天的に学ぶ、成長する“柔らかい機械”へと変わる。矢野氏と日立がビッグデータ専用コンピュータ『H』の開発に注力しているのも、そのためだ。

そして、自ら成長するコンピュータの登場は、人間とコンピュータの関係を「山登りをする登山者とシェルパのような関係にするのではないか」と矢野氏は言う。

「人工知能は究極的には人間を目指すという主張がありますが、それは違います。両者が生まれ持ったものは違いますから。そうではなく、役割分担をしながら協力して山の頂上を目指すような、新しい関係が生まれるのではないでしょうか」

さらに、「道具との関係は人間そのものなので、これから人間のあり方自体も変わるだろう」と矢野氏は続ける。

「火、刀、鉄砲、車、電力……道具の登場とともに人間は成長してきました。新たなコンピュータの登場で人はまた一つ、新たなステップを踏みます」

アダム・スミスが提唱した、専門家による分業体制により生産性を大幅に向上させた「ヒューマン1.0」。マニュアル化、プロセスの標準化により、専門外の人でも一定のレベルで仕事をこなせるようになった「ヒューマン2.0」。

これらになぞらえ、一つのマニュアル、一つのプロセスに拘泥しないで、柔軟に意思決定を行うことができる新しい人間のあり方を、矢野氏は「ヒューマン3.0」と呼んで期待を寄せている。

人間は反対の意味を持つ2つの事象を前にすると、どうしても二項対立で物事を考えてしまいがちだ。しかし、現実はそんなに単純なものではない。人間の営みをデータで「割り切る」ことに冷たさを感じ、依然として抵抗感を示す向きは少なくないが、データの「見えざる手」の力を借りることで、人間はより良くなれる。

矢野氏はそう信じて、今日も研究に没頭する。

取材・文/鈴木陸夫(編集部) 撮影/桑原美樹

RELATED関連記事

JOB BOARD編集部オススメ求人特集

RANKING人気記事ランキング

エンジニアを苦しめる「言語化力」の正体。鍛えようと努力しても、迷走してしまう理由とは?

AIを「便利な道具」と思う限り、日本に勝機はない。AI研究者・鹿子木宏明が語る“ズレたAIファースト”の正体

年収2500万でも貧困層? 米マイクロソフトに18年勤務した日本人エンジニアが「日本は健全」と語るワケ

サイボウズはSaaS is Dead時代をどう乗り越えるのか。経営陣が明かす「むしろ際立つ価値」とは

落合陽一「2026年にはほとんどの知的作業がAIに置き換わる」人間に残される仕事は“とげ作り”

タグ