変化への対応力を養うヒントがここに

「10年プロダクト」の生生流転移り変わりの激しいIT・Web業界において、プロダクトやサービス、そしてエンジニア個人が「生き続ける」のに必要なものは何か。否応なく起こるさまざまな変化への対応力はどう養ったらいいのか。「10年以上続くプロダクト/サービス」が歩んできた歴史から答えを探る

変化への対応力を養うヒントがここに

「10年プロダクト」の生生流転移り変わりの激しいIT・Web業界において、プロダクトやサービス、そしてエンジニア個人が「生き続ける」のに必要なものは何か。否応なく起こるさまざまな変化への対応力はどう養ったらいいのか。「10年以上続くプロダクト/サービス」が歩んできた歴史から答えを探る

2004年12月、わずか17ショップの取り扱いからスタートした『ZOZOTOWN(ゾゾタウン)』。オープンから約16年を経た今日、商品取扱高4,194億円(※1)、8,200以上ものブランドと1,400以上のショップを擁する日本最大級のファッション通販サイトへと成長を遂げた。

だが当然、サービス立ち上げ時点では、ここまで大きなサイトになるとは誰も想像していなかった。実際、創業者の前澤さんの最初のオーダーは、「年商100億円に耐えられるサイトを作ってくれ」というものだったという。

では、彼らはどのようにしてZOZOTOWNをここまでスケールさせていったのだろうか?

立ち上げ期からZOZOTOWNの変遷を見続けてきた取締役の大蔵峰樹さんと、大規模サイト開発の経験を買われ2019年にZOZOテクノロジーズに入社した瀬尾直利さんに、ZOZOTOWNの成長の過程と、「スケーラブルなサイトづくり」のポイントを聞いた。

※数字はすべて2021年3月末時点

※1. ZOZOTOWN事業単独ではなくグループ全体での年間商品取扱高

株式会社ZOZOテクノロジーズ

取締役 大蔵峰樹さん

1997年に福井工業高等専門学校 電子情報工学科卒業後、福井大学に編入。同大学院 博士後期課程修了 博士(工学)。在学中に友人と有限会社シャフトを創業。04年、ファッション通販サイト『ZOZOTOWN』の開発を請負う。05年スタートトゥデイ(現ZOZO)に入社し、以後技術責任者としてZOZOTOWNの開発を継続する。15年、ZOZOテクノロジーズの前身、スタートトゥデイ工務店の代表取締役CTOに就任。現在は、取締役としてZOZOテクノロジーズの経営に携わる傍ら、自社物流拠点『ZOZOBASE』の省人化・自動化プロジェクトを率いる。23年に徳島県神山町に設立される私立高等専門学校『神山まるごと高専』初代校長に就任予定

EC基盤本部 本部長 兼 CTO委員会 委員長

瀬尾直利さん

会津大学を卒業後、アメリカのメリーランド大学大学院に進学しコンピュータービジョンを研究。帰国後、新卒で光学機器メーカーに入社し、組み込みシステムの開発に携わる。2012年にディー・エヌ・エーに転職。ゲームプラットフォームのインフラ担当を経て分析基盤部、AIシステム部でリードエンジニアを担当する。19年、ZOZOテクノロジーズにSREスペシャリストとして入社。現在はEC基盤本部 本部長 兼 CTO委員会 委員長として、17年に開始した『ZOZOTOWN』のマイクロサービス移行プロジェクトを牽引する。CRubyやFluentd、Chainerといったさまざまなオープンソースソフトウェア(OSS)のコミッターという顔を持つ

大蔵:創業者であり前社長の前澤さんから「年商100億円に耐えうるECサイトを作ってほしい」と依頼されたのが2003年のことで、当時私は外注先に当たる開発会社のエンジニアでした。ECサイトを設計するにあたって、さすがにオーダー通り年商100億円を満たすスペックでは、アクセスが集中したときに心許ありません。そこで当初想定の5倍、つまり年商500億円程度のトランザクションにも耐えうるシステムを作ることになりました。

大蔵:開発着手からおよそ約6カ月間ほどだったと思います。当初のオープン予定日には開発が全く間に合わず、いろいろな方の協力を得て、予定より数カ月遅れてオープンの日を迎えました。その翌年、私は前職の開発会社を辞め、顧客であるスタートトゥデイ(現ZOZO)に入ることになります。

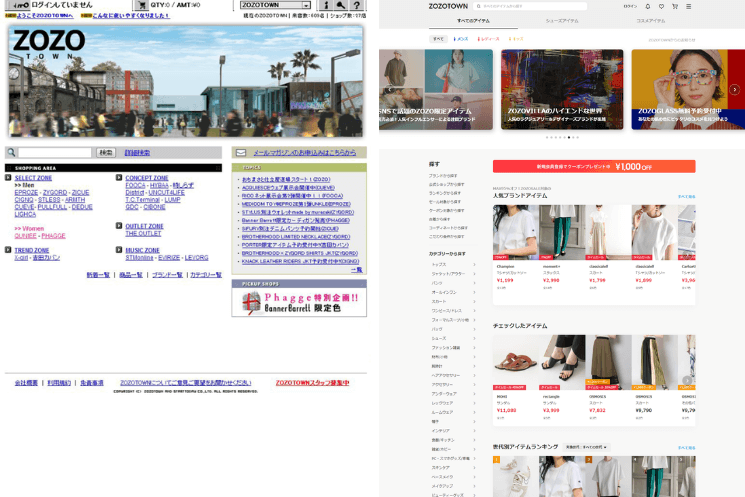

オープン当初のZOZOTOWN(左)と今のZOZOTOWN(右)。「想像(SOZO)と創造(SOZO)の行き交う街」というコンセプトから始まった

大蔵:主な理由は人材不足です。当時、スタートトゥデイには従業員がアルバイトを含めても数十名しかおらず、エンジニアはおろか、引き渡したシステムを保守・運用できる人間すらいなかったからです。そこで私が常駐して対応することに。オープンからしばらくの間は、私を含め数名のエンジニアで開発と運用にあたっていましたが、試行錯誤の連続でしたね。

大蔵:当時はブランドやショップの関係者の中にはインターネットで服を売ることに対して、否定的な印象をお持ちの方が少なからずいらっしゃいました。ですからアイテムをいかにかっこよく見せるか、売場の見せ方や、商品画像の撮り方にはかなり気を遣いましたね。

商品の検索結果の表示方法もそうです。全てのカラーバリエーションを一気に出すか、それとも型が同じアイテムなら定番カラーや売れ筋の色を表示するか。画面を通して受ける印象は劇的に変わります。

オープンから4~5年くらいの間は、かなり頻繁に仕様変更を行っていたんですよ。ユーザーごとに検索結果のデフォルト表示を変えては反応を見て、効果が芳しくなければ引っ込めて検証を行うなどして、毎週のようにどこかを変更していました。

大蔵:そうですね。なんとかして人気のショップやブランドに出店してもらおうと粘り強く交渉してくれた営業チームの努力も後押しになり、ショップ数、商品取扱高ともに順調に伸び、それとともにユーザー数も拡大していきました。ですがその一方で、開発の舞台裏としては、大変なこともありました。

大蔵:サイトの規模にあわせてエンジニア組織の拡大を図るために人材を募集をしても、エンジニアがなかなか集まらなかったからです。おそらく、当時のスタートトゥデイはテクノロジーとは無縁のアパレル会社だと思われていたからでしょう。

しかしエンジニアの確保は急務です。嘆いてばかりもいられません。そこで窮余の策として、倉庫で働くアルバイトから希望者を募り、ゼロからエンジニアを育てることに振り切っていた時期もありました。それぐらい開発リソースがひっ迫していたんです。

大蔵:いくつかの買収した子会社をリソース共有や開発効率向上のために合併していく過程で、各社のエンジニアが育んできたテック文化が共有され、根付くことによって、徐々にエンジニアが集まるようになりました。こうしてできたのが、現在のZOZOテクノロジーズです。約330名のエンジニアを擁する今と、開業当時とでは隔世の感があります。

大蔵:オープン当初とは比べものにならないほど、潤沢な開発リソースを手にできましたが、必ずしも楽になったわけではありません。それを上回るペースでZOZOTOWNは成長していたからです。

売上規模で言うと、オープンから10年を迎えた2014年に売上高が385億円を突破。一番最初は100億の流通を支えるシステムというオーダーだったので、念のため500億円ぐらいまでは見据えていましたが、その限界が視野に入ってきました。この前後で、私たちは一つの選択を迫られることになります。従来のモノリシックなシステムアーキテクチャーを温存し、トランザクションの増大に対処するか、それともクラウドベースのマイクロサービスインストラクチャーへの移行を決断し、0からシステムを作り直すかの二者択一です。

大蔵:その時は前者を選択しました。ZOZOTOWNの成長に伴って、ユーザーから寄せられる要望やビジネス側からの改善要求が増え開発案件もスタック気味だったこと、マイクロサービス化するにはまだクラウドインフラがしっかりと整っていなかったこともあり時期尚早と判断したからです。2017年になってようやく、マイクロサービス化を見据えたモノリスtoモノリスのリプレイスプロジェクトが始まりました。

瀬尾:はい。現在はプロジェクト責任者としてリプレイスプロジェクトに携わっています。実は私がプロジェクトに加わってから、今大蔵が申し上げたリプレイスの基本方針が180度変わりました。

プロジェクト開始時点で見送ったマイクロサービスアーキテクチャーへの移行を改めて提案して認められたからです。ですから、2019年以降はマイクロサービスアーキテクチャーへの移行を前提としたプロジェクトになっています。

瀬尾:一番は開発の効率化です。モノリスtoモノリスを前提としたリプレイスの方が、設計に要する手間や時間は少なくて済みます。しかし技術的なハードルが低い反面、オペレーションの面ではどうしても見劣りする。例えば、リリース承認を得るために権限を持つリーダーの判断を待つのでは、どうしてもボトルネックが発生してしまいます。

でもマイクロサービスであれば、チームごとの判断でリリースしやすい環境を整えられるので、スピード感を持った開発が可能です。ZOZOTOWNが今後もお客さまが求めるサイトとして成長し続けるには、マイクロサービスへの移行はどうしても必要だと考え、提案しました。

大蔵:2014年の時点で、こうした選択ができなかった要因の一つに、マイクロサービスに対する知見の乏しさもありました。しかし2017年のプロジェクト発足後、瀬尾を筆頭に大規模システムのマイクロサービス化をよく知る複数のエンジニアが加わってくれたおかげで、ZOZOTOWNにとって将来性のある選択ができるようになったわけです。

瀬尾:現在はマイクロサービス化の前段階の準備が終わり、インパクトの大きい機能から移行をはじめている状況です。これからどの順番でどの機能を切り出して最後までやり切るか。今はその具体的な検討に入った段階です。

※PayPayモールでの購入者は含まず

大蔵:私が入社した当時から、この会社にはファッションへの関心が人一倍強いメンバーが多く所属しています。組織の拡大を経て「ファッション好きの社員」の多様性は以前よりも広がっていますが、今も全員が「ファッションを愛する皆さんの期待に応えたい」という思いを持っていることは変わりません。システムの開発はもちろん、売場、物流、バックエンドの仕組みにもそうしたカルチャーが行き届いているからこそ、サイトの規模が大きくなっても右肩上がりの成長が続いているんだと思っています。

大蔵:今も昔もZOZOTOWNを支えるメンバーの8割以上が20代、30代の若手社員です。これはユーザーの年齢層とピッタリと重なります。ですからZOZOTOWNの成長はメンバー自身が当事者意識を持ち、自分たちがほしいと思う商品を集め、使いたいと思うサイト作りに最大限の熱量と労力を費やして取り組んだ成果だと自負しています。

直近ではコスメ市場にも参戦。フェイスカラー計測ツール『ZOZOGLASS』によって、スマホで簡単に自分の肌の色に合うファンデーションを探すことができるなど、ファッションに関心の高い今どきの20代~30代のニーズを抑えていることが分かる

瀬尾:他にも、いくら技術力が高くても、ZOZOテクノロジーズのカルチャーとマッチしないエンジニアは採用しないというスタンスを貫いていることも、間違いなくサイトの成長を後押ししていると思います。

ZOZOグループが掲げるビジョンは「世界中をカッコよく、世界中に笑顔を。」です。これらをないがしろにすれば、遅かれ早かれ開発文化もZOZOらしさも失いかねません。大蔵の話とも重なりますが、自分たちの強みを正しく理解してブラさないというのは、ZOZOTOWNの成長には欠かせない要素だったのではないかと思います。

瀬尾:新機能開発などと比べると、大規模システムのリプレイスのような仕事は苦労が多い反面、プレスリリースに出るような派手さは無いかもしれません。でも、こうした取り組みがあってこそ、切り開かれる未来があるのは確か。

こうした役割を果たすことに魅力を感じるのであれば、上司や先輩の振る舞いを見ながら「自分ならこんな対策を講じる」、逆に「こういう選択肢を取らない、なぜなら……」と考えるクセを付けてみるのは設計力を高めるためにもおすすめです。

大蔵:私自身、常に気を付けているのは、サービスやシステム、オペレーションを設計する際に「小学3年生」でも理解できるようなシンプルさを大切にすること。もう一つが、任せられた開発領域の外側にある世界にも注意を払うことです。

経験の浅いうちはどうしても、技術的に深掘りすることに意識が向きがちです。そういう場面があってもいいのですが、そればかりでは部分最適は望めても全体最適にはなかなかたどり着けません。ときおり一歩引いて全体を見渡し、自分がやろうとしている試みが、後工程の人にとってどんな影響があるか関心を払えるようになると、大規模システムの開発を担う地力がを養われていくと思いますよ。

取材・文/武田敏則(グレタケ) 編集/河西ことみ

NEW!

NEW!

NEW!

タグ