事情通・久松剛がいち早く考察

最近HOTな「あの話」の実態〝流しのEM〟として、複数企業の採用・組織・制度づくりに関わる久松 剛さんが、エンジニアの採用やキャリア、働き方に関するHOTなトピックスについて、独自の考察をもとに解説。仕事観やキャリア観のアップデートにつながるヒントをお届けしていきます!

事情通・久松剛がいち早く考察

最近HOTな「あの話」の実態〝流しのEM〟として、複数企業の採用・組織・制度づくりに関わる久松 剛さんが、エンジニアの採用やキャリア、働き方に関するHOTなトピックスについて、独自の考察をもとに解説。仕事観やキャリア観のアップデートにつながるヒントをお届けしていきます!

こんにちは。久松剛です。

2023年初頭あたりから、DX需要やスタートアップバブルを背景に高止まりしていたエンジニアの待遇バブルに黄色信号が灯りはじめているのをご存じでしょうか。フルリモート勤務から出社回帰の流れが本格化しているのもその一つの表れです。

というわけで、連載第1回目のテーマは「フルリモート勤務事情について」です。

●IT各社にみる「オフィス回帰が既定路線」になりつつある理由

●エンジニアがフルリモートにこだわる危険性

●それでもフルリモート勤務を望むエンジニアへ……

などに触れながらお話したいと思います。

博士(慶應SFC、IT)

合同会社エンジニアリングマネージメント社長

久松 剛さん(@makaibito)

2000年より慶應義塾大学村井純教授に師事。動画転送、P2Pなどの基礎研究や受託開発に取り組みつつ大学教員を目指す。12年に予算都合で高学歴ワーキングプアとなり、ネットマーケティングに入社し、Omiai SRE・リクルーター・情シス部長などを担当。18年レバレジーズ入社。開発部長、レバテック技術顧問としてキャリアアドバイザー・エージェント教育を担当する。20年、受託開発企業に参画。22年2月より独立。レンタルEMとして日系大手企業、自社サービス、SIer、スタートアップ、人材系事業会社といった複数企業の採用・組織づくり・制度づくりなどに関わる

ここ数年、IT業界はエンジニア獲得競争に明け暮れてきました。人材不足もあいまって、エンジニアの報酬は高騰し待遇も右肩上がりでしたが、コロナ禍が収束しはじめた昨年中盤あたりから雲行きが変わりつつあります。

Googleや『Facebook』を運営するMetaは、2023年にリモートワークの運用を厳格化し出社率を勤務評定に加えることを表明しました。

以前は積極的にリモートワークを支持していたDellも「リモートワークを選ぶ従業員は昇進させない」とまで明言。コロナ禍でリモートワークの普及をリードしたZOOMに至っては、従業員に「週2回は出社するよう」働きかけているほどです。

もはや海外のIT企業では、オフィス回帰は既定路線になっているといえそうです。

しかし、これまで公衆衛生の観点や従業員保護の名目でフルリモート勤務を積極的に推奨してきたIT企業が、なぜリモート勤務の従業員に冷たく当たり出しているのでしょうか。

その理由は、従業員一人当たりの利益率が看過できぬレベルにまで低下しているからです。

2023年のMITとUCLAの研究によると、「無作為に完全在宅勤務を割り当てられた労働者の生産性は、オフィス勤務の労働者より18%低いことが明らかになった」とされています。リモートワークをいいことに就業時間を休憩打刻なしに家事や稼業に費やしたり、副業に精を出したりしているところに売上が低迷したことで看過できなくなっている背景があります。

一方、国内の状況はどうかというとその深刻さはさらに増しています。従業員一人当たりの利益の低下どころか、景気低迷のあおりを受け売上が低迷している企業が多いのです。

好調な輸出産業やインバウンド需要を支える観光関連ビジネスを除けば、多くの企業は物価高による消費の落ち込みに直面しており、人手不足はありつつも今はあえて採用しなければならない状況ではないと考える企業が増えています。売上テコ入れの意味だけでなく、退職パッケージを必要としない人員整理の側面がある組織も見られます。特に中途採用市場において、応募者の選考が以前に比べてシビアになっているのはそのためでしょう。

エンジニア採用も例外ではありません。以前エンジニアtypeで受けたインタビュー記事でも触れましたが、従来の評価制度を改めてまで高給与、好待遇でエンジニアを迎え入れていた企業でさえ、売上悪化を受け「エンジニアファースト」の看板を降ろしはじめている状態です。

さらに、エンジニア採用の有力な受け皿の一つだったスタートアップ界隈も、投資市場の冷え込みなどの影響で「迷ったら採用する」「採用目標人数を必達する」スタンスを掲げる企業がめっきり減ってしまいました。

コロナ禍でフルリモート勤務を採用する企業が増えはじめてすでに4年。みな多かれ少なかれオンライン環境における人間関係の軋轢や不満を経験しており、中途採用者のオンボーディングやチームワーク醸成の難しさも広く社会に知れわたるようになりました。

つい最近まで、三顧の礼で迎えられたエンジニアへの対応が変わりつつあるのは、GAFAMや海外だけの話ではないのです。

もちろん、フルリモート勤務でも十分なパフォーマンスを発揮しているエンジニアはいますし、フルリモート勤務を歓迎する企業もまだあります。エンジニアの有効求人倍率も高止まりしています。

だからといって、モラルやモチベーションの低いエンジニアに目を瞑ってでも抱え込んでおくメリットはなく、新たに採用するとなればなおさら厳しい目が向けられるのは言うまでもないでしょう。

だとすると、フルリモート勤務を希望するエンジニアはどうするべきでしょうか。

語弊を恐れずに言えば、「比較的売上が安定しており、多少生産性が低い従業員がいてもそれを許容できる程度に財務状況が良好な企業」には転職しやすいでしょう。

実際、大企業の後ろ盾を持つスタートアップや合弁スタートアップ、日系大企業の活況を背景に売上を伸ばすSIerや受託開発会社の中には「フルリモート勤務可」の看板を下ろしていない企業は数多いです。こうした企業を選ぶのは一つの道ですが、陥りやすいワナもあります。

例えばスタートアップ企業の中には、ほかにPRできる要素がないゆえ、仕方なしに「フルリモート勤務可」を謳っている企業があります。運よくフルリモート勤務を認めている意中の企業に入れたからといって、必ずしもこの先も安泰というわけではないことも忘れてはいけません。赤字決算やM&Aなどで経営陣が変わり、フルリモート勤務が廃止になることはよくあることです。

私の知る限りでも、フルリモート可能だと聞いていて入社したにもかかわらず、突然経営方針が変わり完全出社を受け入れるか、別の転職先を探すかで悩んでいるエンジニアがいます。

中には、リモートワーク廃止を機にフリーランスに転身したり、自ら起業したりしたもののうまくいかず、以前より条件を落として転職活動をせざるをえなくなってしまったエンジニアも……。

とりわけ難しい判断が迫られるのは、コロナ禍を機に地方に家を建て、家族ともども移住してしまったエンジニアでしょう。

社会状況や経済動向を踏まえると、今すぐ転職するより、完全出社を受け入れるのが現実的な選択と言えそうですが、家族の事情や自身の信念により、フルリモート勤務が仕事選びの最優先事項にせざるを得ないエンジニアもいるはずです。もしそんな事情を抱えたエンジニアが、会社から完全出社を勧告された場合、どうすればいいのでしょうか?

もし、上司や人事と話し合っても条件面で折り合いがつかなければ、残された道はフリーランスか起業、もしくは転職になると思います。フリーランスや起業を考えていないなら、選ぶべき転職先は次の二つが有力です。

一つは居住地に近いエリアに支店を持つ企業に転職し、月数回程度の出社を受け入れること。もう一つはフルリモート環境に最適化された業績の良い企業に移ることです。

ニアショアなどで全国主要都市に拠点を設けている企業で、かつその拠点がエンジニア採用に前向きであり、出社とリモートワークのハイブリッド勤務を認めてくれるなら、完全とは言えないまでもある程度は希望を満たせることになります。当該地域に住み続けることが目的の方であれば、支社へのフル出社であっても転職されるケースはあります。

また、数こそ少ないですがフルリモートワークの課題を解決する取り組みに積極的で業績の良い会社を探して入社する手もあるでしょう。

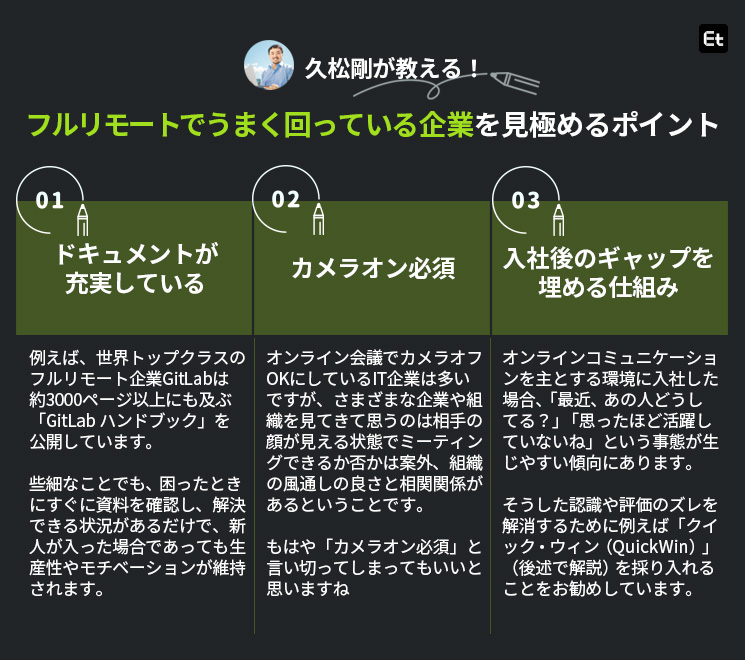

例えば、業務や社内制度など、入社間もないリモートワーカーが感じるであろう疑問や困りごとに対する答えや対処法を積極的にドキュメント化し、継続的に更新している企業です。他にも、就業時間中は常にオンラインにしておき、誰でも気軽に話しかけられるようルール化している企業や、業務に限らず、飲み会やサークル活動などオンライン上での社内イベントを頻繁に開催している企業などは有力な候補になります。

一方、収益は良いもののコロナ前から対面で仕事をしていたメンバーから一切増員がなく、新規の業務が発生しない運用フェーズの現場であれば、ドキュメントが少なくても雰囲気と信頼関係でフルリモートワークは継続可能です。ただし新規に人員が入ることでそれまでの前提が崩れるため、破綻する可能性が高いです。

こうした取り組みがどこまで機能しているのか、入社してみるまで分からない面はあるにせよ、少なくとも制度やルールがあるだけでもリモートワークに対して前向きなことは分かります。新しい取り組みを採り入れるのに積極的で改善意欲も高い企業なら、新たに加わったメンバーと既存メンバーの間に横たわりがちな情報格差を最小限にできるはずです。

オンライン上でのコミュニケーションは話題のテーマが限定されがちで、偶発的な出会いや会話から、その会社ならではのやり方や社風、人間関係の機微を汲み取る機会は格段に減ってしまいます。

そのため、事前にこうした課題を補う仕組みや取り組みがあるかどうかを事前に確認することは、仕事内容を聞くのと同じくらい重要なポイントとなりました。入社後に後悔したり早期退職したりしたくなければ、面接の場で臆せず聞きましょう。内定承諾前にNDAを巻いてでもチームミーティングや全社会議を見せてもらうこともお勧めしています。

もう少し理想を言えば、内定承諾前に実際に働き出してみて生じたギャップを解消する仕組みづくりを提案することもお勧めしています。例えば、早期オンボーディングを実現する手法として注目を集める「クイック・ウィン(Quick Win)」という手法があります。

クイック・ウィンは、入社後、1カ月後、3カ月後、半年で期間を区切り、それぞれの期間で達したい「理想的な状態」になっているかどうかを候補者と企業の双方でその都度確認・フォローアップすることで、組織への早期定着を促す取り組みです。

こうした仕組みがあることで、期待値のギャップが広がる前に擦り合わせたり、組織側と社員側双方の不安や不満の芽を早めに摘み取ったりするきっかけになるわけです。働きぶりが見えにくいフルリモート勤務を最優先に考えた転職を望むなら、頭の片隅に入れておきたいキーワードです。

とはいえ、こうした仕組みを備えている企業はまだ少数派です。もし心から入りたいと思える企業なら、エンジニア自らが率先してリモートワークの信頼性を高める提案をしてみてもいいと思います。

エンジニアを取り巻く環境は社会情勢や経済動向によって日々刻々と変化しています。エンジニアファーストの絶頂期にあった数年前のイメージで転職に踏み切ると、目論見とは違う会社に入らざるを得なかったり、転職活動を仕切り直さなければならなくなったりと、面倒な状態に陥ってしまう可能性もあるので注意が必要です。

現状では、フルリモート勤務を前提とした転職は選択肢を狭めてしまう可能性が高く、積極的に転職をお勧めできる状況ではないですが、もし必要に迫られているのであれば、「月間何日までなら出社できる」「このオフィスだったら出社できる」といった、具体的な落とし所をある程度イメージしてから、転職候補先に交渉してみるべきでしょう。

コロナ禍によってリモートワークの利点が広く知られるようになった一方で、コミュニケーション不全やチームの崩壊、生産性の低下といった問題が明らかになり、その結果リモートワークからオフィス回帰の流れが加速しているのは紛れもない事実です。

これからのキャリアを真剣に考えたいのであれば、最新の技術動向に加え、経済ニュースや投資市場の動きにもできる限り目を配る必要があります。なぜなら、これからは社会の動向と自らのキャリアや目標を照らし合わせ、絶妙なタイミングで転職したエンジニアだけが、成功を手にできる時代になるからです。

構成/武田敏則(グレタケ)、編集/玉城智子(編集部)

タグ